「世界の幸せをカタチにする。」

学生たちの挑戦 Vol.14

2018.9.1 <世界の幸せをカタチにする。><学生たちの挑戦>

武蔵野の文学と文化

×

武蔵野大学

×

武蔵野大学

武蔵野の地に根付く文学と文化を伝える

むさし野文学館

むさし野文学館

整理された一冊一冊に秋山夫妻と、数多くのゼミ生たちの想いが込められている

「武蔵野」は、古くから多くの文学作品に登場する地名です。現代でも漫画やアニメーションの舞台となり、また多様なジャンルの作家たちを育んできた場所です。平成30年4月、そうした文学と文化を継承し、理解を深めるために、本学の武蔵野キャンパス内に「むさし野文学館」を設立いたしました。

本学にて教鞭を執られた文芸評論家の故・秋山 駿氏、及び装幀家の秋山 法子氏よりご寄贈いただいた書籍等、約1万4300点のうち大部分を展示しています。

本学文学部土屋忍教授のもとに有志の学生や院生、卒業生が集い、蔵書の整理や調査研究をおこない、生前の駿氏や、法子氏との交流を重ね、今回の設立へと至りました。

今後は武蔵野の地から文学と文化の魅力を世界に発信する空間として、学外の方にもご利用いただけるよう機会を設けていく予定です。

本学にて教鞭を執られた文芸評論家の故・秋山 駿氏、及び装幀家の秋山 法子氏よりご寄贈いただいた書籍等、約1万4300点のうち大部分を展示しています。

本学文学部土屋忍教授のもとに有志の学生や院生、卒業生が集い、蔵書の整理や調査研究をおこない、生前の駿氏や、法子氏との交流を重ね、今回の設立へと至りました。

今後は武蔵野の地から文学と文化の魅力を世界に発信する空間として、学外の方にもご利用いただけるよう機会を設けていく予定です。

むさし野文学館がある紅雲台

蔵書以外にも文学や文化にまつわる展示を行っています

学部の枠を越え完成した

むさし野文学館の魅力とは

むさし野文学館の魅力とは

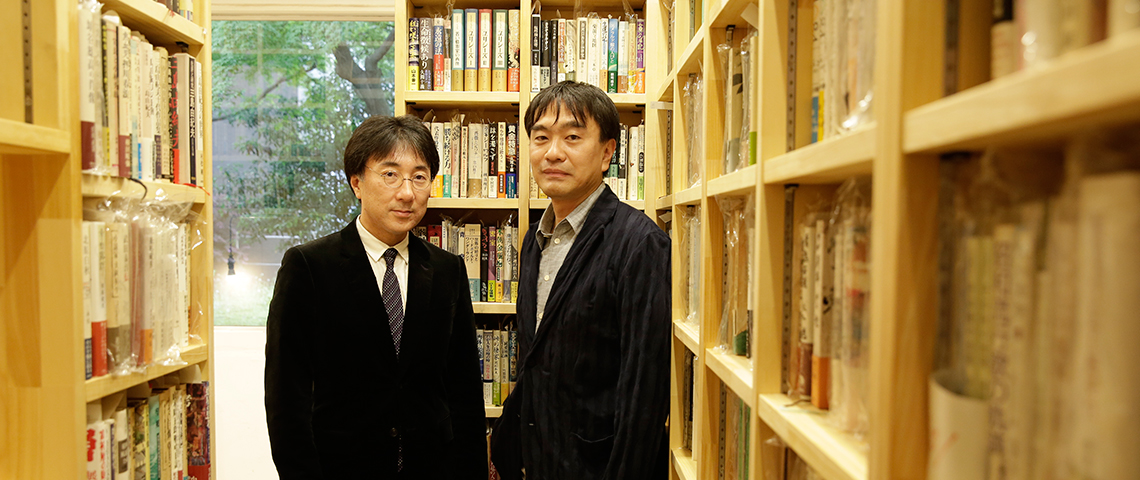

文学館を構想しながら蔵書の整理などを行った文学部 土屋 忍教授(左)と内観設計を行った工学部 水谷 俊博教授(右)

武蔵野の地に誕生した文学の森。

設計を手がけたのは、本学 工学部 建築デザイン学科の水谷 俊博教授。

武蔵野市の雑木林をイメージし、天然木を基調として作られた館内には、天井まで伸ばした本棚や、本棚上部へと上がることのできるロフトスペースが設けられるなど、限られた空間を最大限に有効活用できるよう創意工夫がなされています。

館内には自習スペースや打ち合わせ用のスペースも設けられており、研究目的での蔵書の閲覧や貸出はもちろん、ゼミ単位での利用など、文学研究の拠点としても活用できるよう設計されています。

また、平成30年4月22日には、このむさし野文学館の竣工に伴って記念シンポジウム・祝賀会が行われ、作家の黒井 千次氏、龍谷大学講師・高木 彬氏、中央大学特任教授・名木橋 忠大氏にもご登壇いただき、本学 工学部 建築デザイン学科の水谷 俊博教授とともに「建築×文学」をテーマにご講演いただきました。

設計を手がけたのは、本学 工学部 建築デザイン学科の水谷 俊博教授。

武蔵野市の雑木林をイメージし、天然木を基調として作られた館内には、天井まで伸ばした本棚や、本棚上部へと上がることのできるロフトスペースが設けられるなど、限られた空間を最大限に有効活用できるよう創意工夫がなされています。

館内には自習スペースや打ち合わせ用のスペースも設けられており、研究目的での蔵書の閲覧や貸出はもちろん、ゼミ単位での利用など、文学研究の拠点としても活用できるよう設計されています。

また、平成30年4月22日には、このむさし野文学館の竣工に伴って記念シンポジウム・祝賀会が行われ、作家の黒井 千次氏、龍谷大学講師・高木 彬氏、中央大学特任教授・名木橋 忠大氏にもご登壇いただき、本学 工学部 建築デザイン学科の水谷 俊博教授とともに「建築×文学」をテーマにご講演いただきました。

ロフトスペースからは文学館の全体を見渡すことができる

開口部からは木々が覗き、まるで文学の森に迷い込んだかのよう

竣工記念シンポジウム<建築 × 文学>の様子

文学者の思考を読み解くことができる

価値ある本がたくさんあります。

大学2年の終わりか、3年のはじめ頃から、秋山先生が寄贈くださった資料の整理を始めました。一冊一冊に番号を振り分け、蔵書ノートに手書きで整理していたのを覚えています。先輩から受け継ぎ、私も後輩へと引き継ぎ、とても長い時間がかかりましたが、こんなにもきれいな場で展示してもらえることを嬉しく思います。

ここを利用する後輩たちには、秋山先生が、どんな風に考えながら読んだのか、本に書き込まれている文字や付箋から読み解き、研究に活用してほしいと思います。

杵渕 由香さん

2009年 武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科 卒業

2011年 武蔵野大学大学院 文学研究科 日本文学専攻 修了

2018年現在は高等学校にて国語教師を務める

ここを利用する後輩たちには、秋山先生が、どんな風に考えながら読んだのか、本に書き込まれている文字や付箋から読み解き、研究に活用してほしいと思います。

杵渕 由香さん

2009年 武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科 卒業

2011年 武蔵野大学大学院 文学研究科 日本文学専攻 修了

2018年現在は高等学校にて国語教師を務める

文学で、人生を豊かに。

土屋先生にお声がけをいただき、学部生の頃に、資料の企画展示に参加しました。

文学の面白さを伝えるために色々と企画に取り組んできた成果が、この文学館に繋がっていると思うと、嬉しく思います。秋山 駿先生、黒井 千次先生、土岐 善麿先生など、武蔵野大学は文学にゆかりのある大学です。学生のみなさんには、ぜひ文学館で文学の面白さを知っていただいて、人生を豊かにしてほしいと思います。

私のオススメは黒井 千次先生の『カーテンコール』。

すいすい読み進められる手軽さがありながらも、しっかりと読み応えのある、ストーリー構成を感じる作品です。

清水 絢子さん

2011年 武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科 卒業

2013年 武蔵野大学大学院 文学研究科 日本文学専攻 修了

2018年現在は大手百貨店の美術部門に勤務、展示などを担当

文学の面白さを伝えるために色々と企画に取り組んできた成果が、この文学館に繋がっていると思うと、嬉しく思います。秋山 駿先生、黒井 千次先生、土岐 善麿先生など、武蔵野大学は文学にゆかりのある大学です。学生のみなさんには、ぜひ文学館で文学の面白さを知っていただいて、人生を豊かにしてほしいと思います。

私のオススメは黒井 千次先生の『カーテンコール』。

すいすい読み進められる手軽さがありながらも、しっかりと読み応えのある、ストーリー構成を感じる作品です。

清水 絢子さん

2011年 武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科 卒業

2013年 武蔵野大学大学院 文学研究科 日本文学専攻 修了

2018年現在は大手百貨店の美術部門に勤務、展示などを担当

担当教員の声

文学部 日本文学文化学科 教授

土屋 忍

武蔵野大学に着任して、秋山駿先生(元専任教授、当時は客員教授としての最終年度)という本物の文学者に出会うことができました。武蔵野の地を教育研究の拠点と考えるようになり学生たちと文学展示や調査研究を開始し、同僚たちとは『武蔵野文化を学ぶ人のために』を纏めました。ゼミの課外活動からは劇場映画『ウエスト・トウキョウ・ストーリー』が生まれました。蔵書整理やインタビューを通じて、秋山駿・法子夫妻に薫陶を賜る機会が代々、継承されました。『秋山駿 蔵書目録』の刊行とともに、並行して進めてきたのが今回のプロジェクトです。水谷俊博研究室との共同企画が3年越しで実現し、これまでの活動が「むさし野文学館」としてカタチになったことを大変嬉しく思います。

なお現在は、武蔵野大学100周年記念事業の一環として、映画監督で客員教授の小谷忠典さんとともに、黒井千次先生の小説「たまらん坂」を原作とする文学映画を製作中です。

<関連リンク>

「むさし野文学館」竣工記念シンポジウム・内覧会及び懇親会を執り行いました。 [2018.05.16 - MusashinoTIMES]

https://www.musashino-u.ac.jp/news/20180516-01.html

「むさし野文学館」竣工記念シンポジウム・内覧会及び懇親会を執り行いました。 [2018.05.16 - MusashinoTIMES]

https://www.musashino-u.ac.jp/news/20180516-01.html