2020 - 2021

DESIGN STUDIO

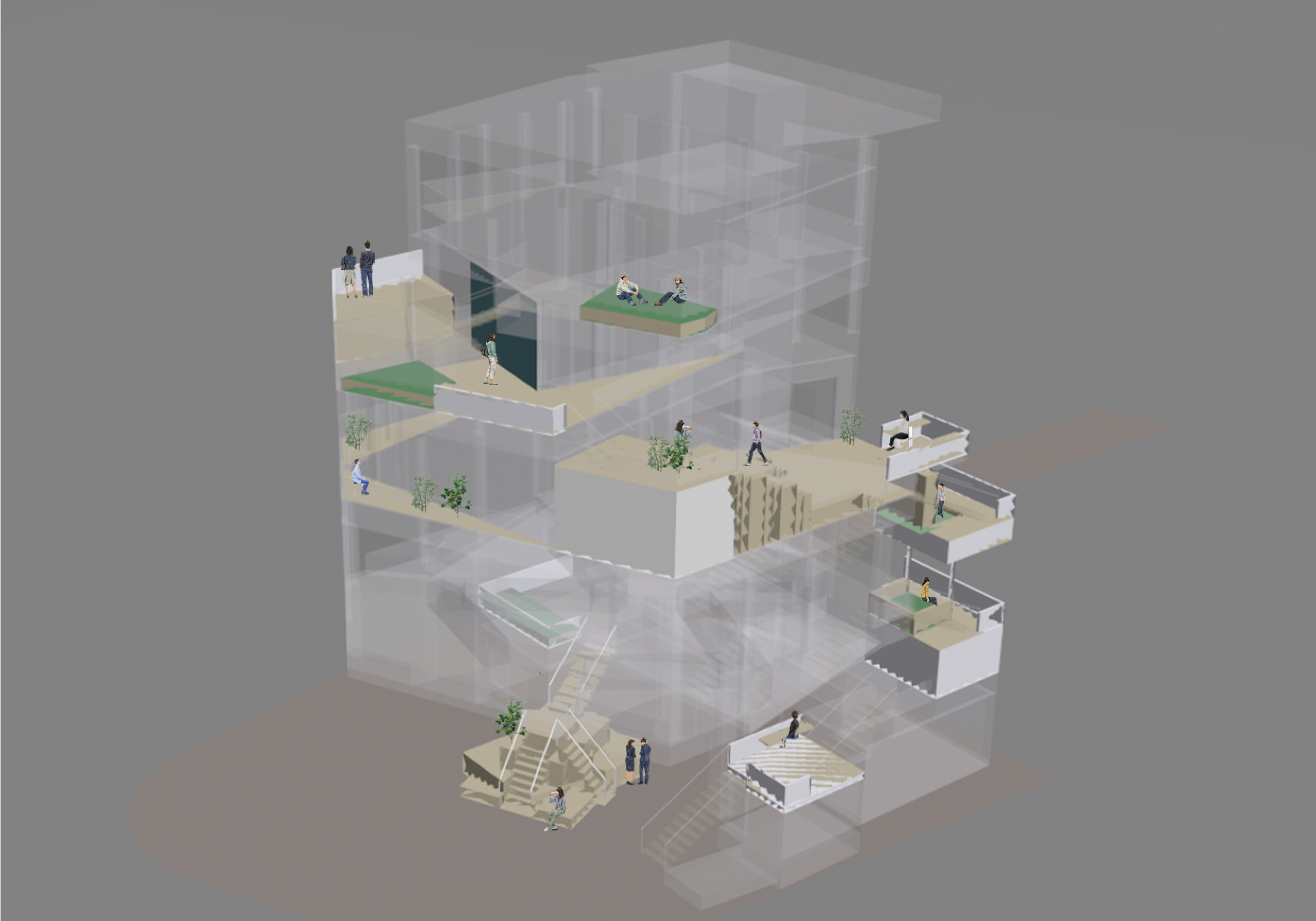

設計製図4

高橋スタジオ

課題「地域の居場所―活動拠点」

-もうひとつのサードプレイス-

新型コロナウィルスの世界的なパンデミックが続く中、多くの人々が在宅でのオンライン活動を強いられました。ステイホームが推奨され、人々の活動範囲が職場(学校)と住まいという限定された範囲に狭められ、そのような中で住まい環境の見直し(仕事場の確保やバルコニーなど外部スペースの活用など)や職場環境の見直し(個人スペースの制限やリフレッシュスペースの確保など)も話題にのぼっています。都市部からの撤退を考える人々がいる一方、都市環境のなかでの公園や河川、海岸など自然環境を感じられるスペースも今までとは違った意味で必要性が再認識されています。そこで、このスタジオの設計課題では地域に根差した人々の活動拠点について考えてみたいです。職場(学校)と住まいの中間にある地域の居場所は、このような状況下で新たな可能性が期待されます。特別な用事がなくとも気軽に立ち寄ることができ、オンライン活動したり、気の合った人々と何かを企画することもできます。もちろん、ひとりで読書や制作をしてリラックスする場所もあるような居場所です。今までの図書館やコミュニテーセンターのように機能主体の与えられた施設ではなく、多くの活動は自分たちで主体的に考え、実現させます。ここには基本的に必要だと思われる環境・設備だけが設えられます。そのために、どのようなスペースが用意されていれば良いか、各自が利用したくなる居場所を提案してください。自分たちの年齢に近い人々を活動の中心に、幅広い年齢層の人々も利用可能とします。 対象敷地は吉祥寺駅近くの商店街の一角です。公共的な施設ですが、運営は地域のボランティアが中心に行い、武蔵野大学や近隣大学の先生や学生がサポートすることとします。建物の構造は自由ですが、十分に実現可能な提案としてください。敷地内の民家、樹木は残すことを前提とします。また、商店街との共生も積極的に提案して下さい。

黒田知恵

初村大地

菊池瞭太郎

大塚スタジオ

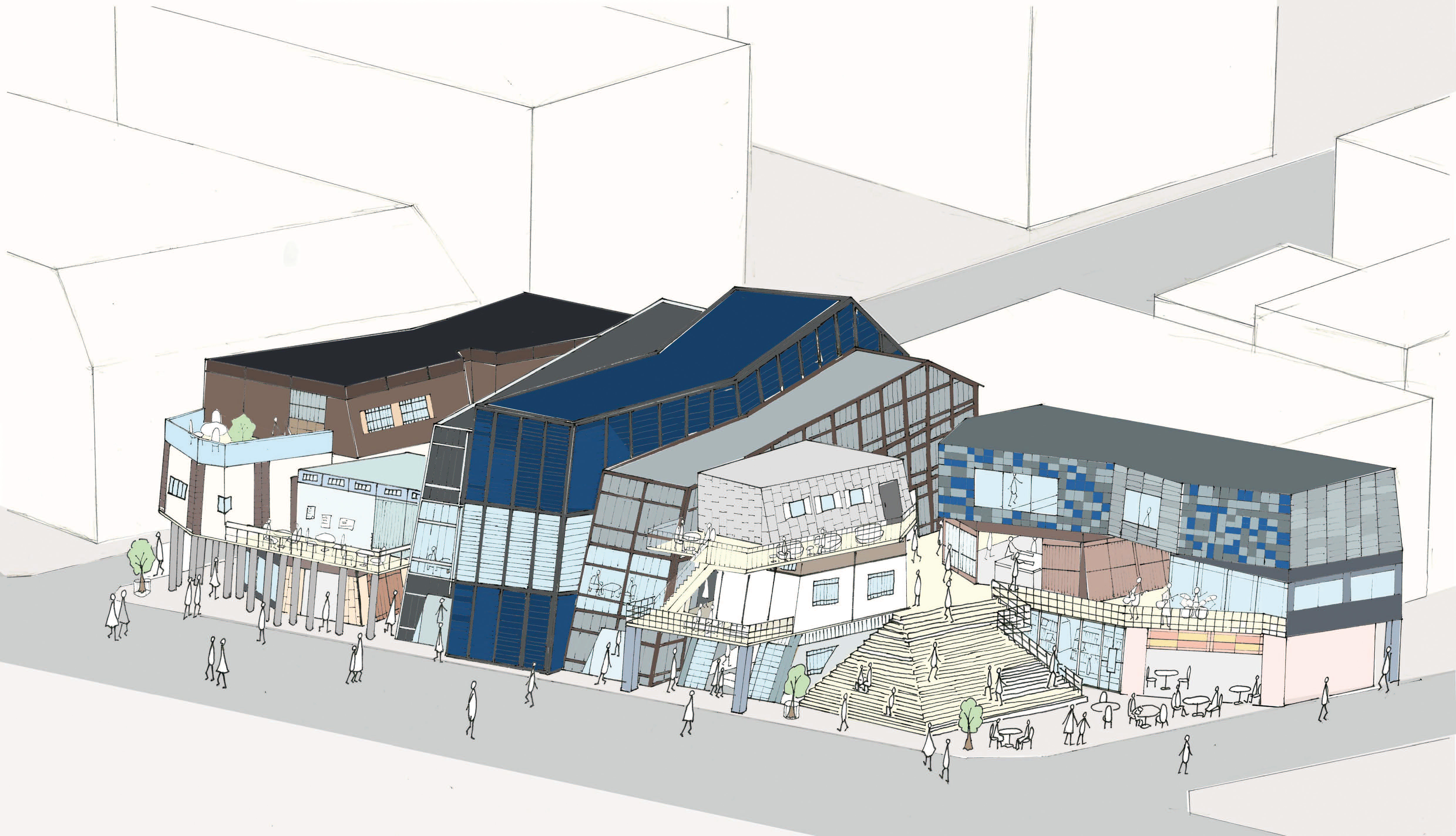

課題「広場としての劇場」

「そこに一人の男が立ち、そして彼を見つめるもう一人の人間。演劇が成立するためにその他になにがいるだろう。」(ピーター・ブルック「なにもない空間」)今年前半、コロナ禍のもと人が集うことが困難になり、同じ場所で同じ時間を共有する演劇の可能性を改めて痛感した日々でした。劇場は人びとが集う大事な、広場のような場所だったのだと。この半年間の閉ざされた日々を思い返して「広場としての劇場」を一緒に考えて行きたいと思います。敷地は吉祥寺駅から井の頭公園へ向かう道沿いの場所です。吉祥寺には、吉祥寺シアターや老舗のライブハウスがありますが、演劇やダンス、音楽の公演は目的性が高く、点在していることもあり、なかなか街の中にそれらの文化がにじみ出て来ません。一方、井の頭公園には休日になるとたくさんのひとが訪れ、公園内はもちろん、駅南口から井の頭公園までのアプローチも、とても幸せな雰囲気に満たされる、独特な地域です。このような吉祥寺の文化と場所のポテンシャルを融合することで、人びとが集う「広場としての劇場」を計画します。多目的に対応出来る小ホール(100〜150席)、パフォーマンススペース、稽古場、ワークショップ、ギャラリー、ショップなど、その他の、多様なプログラムを持った、様々な人たちが集える場所の提案を期待します。

田中佑朋

干場夏希

大島美萌

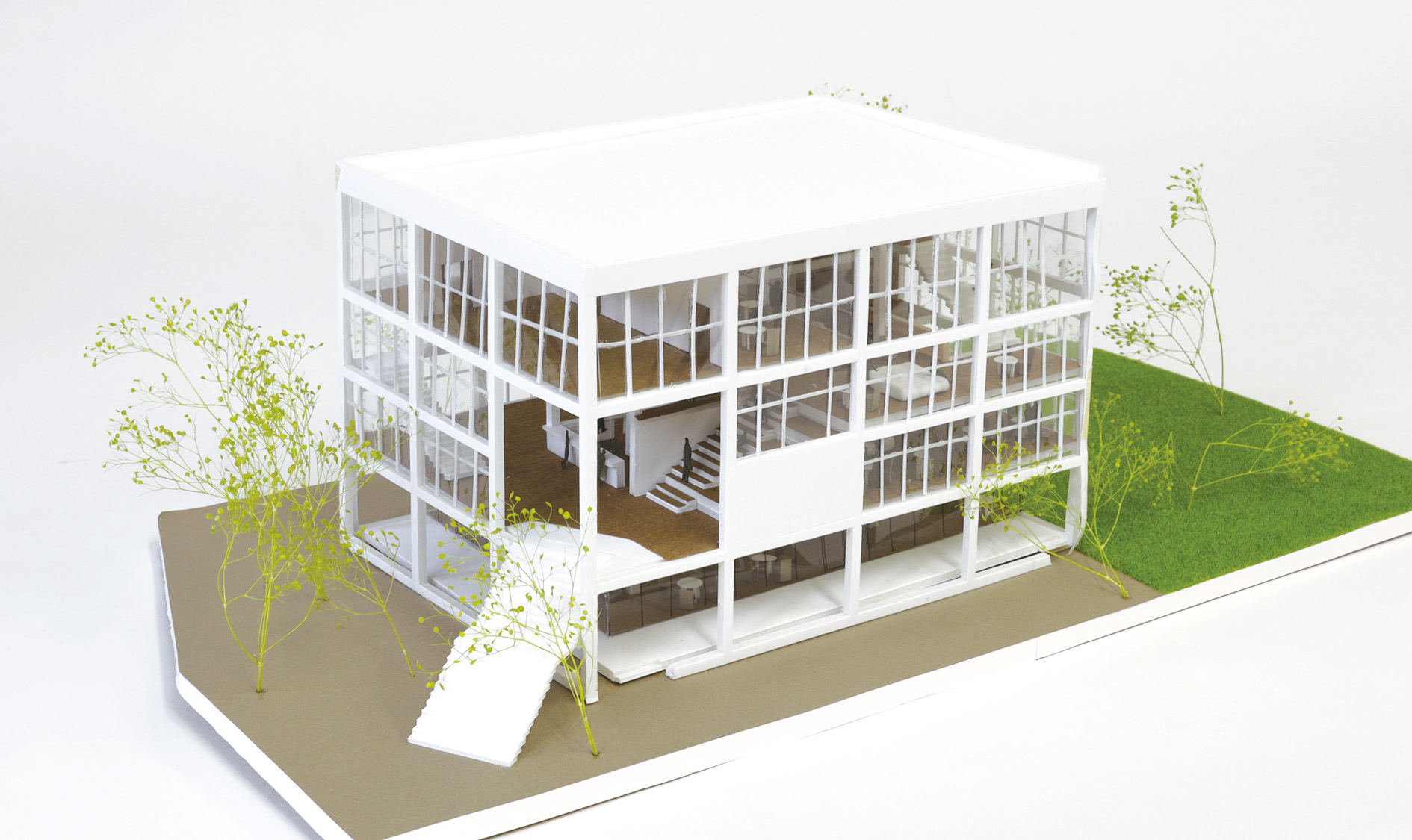

小池スタジオ

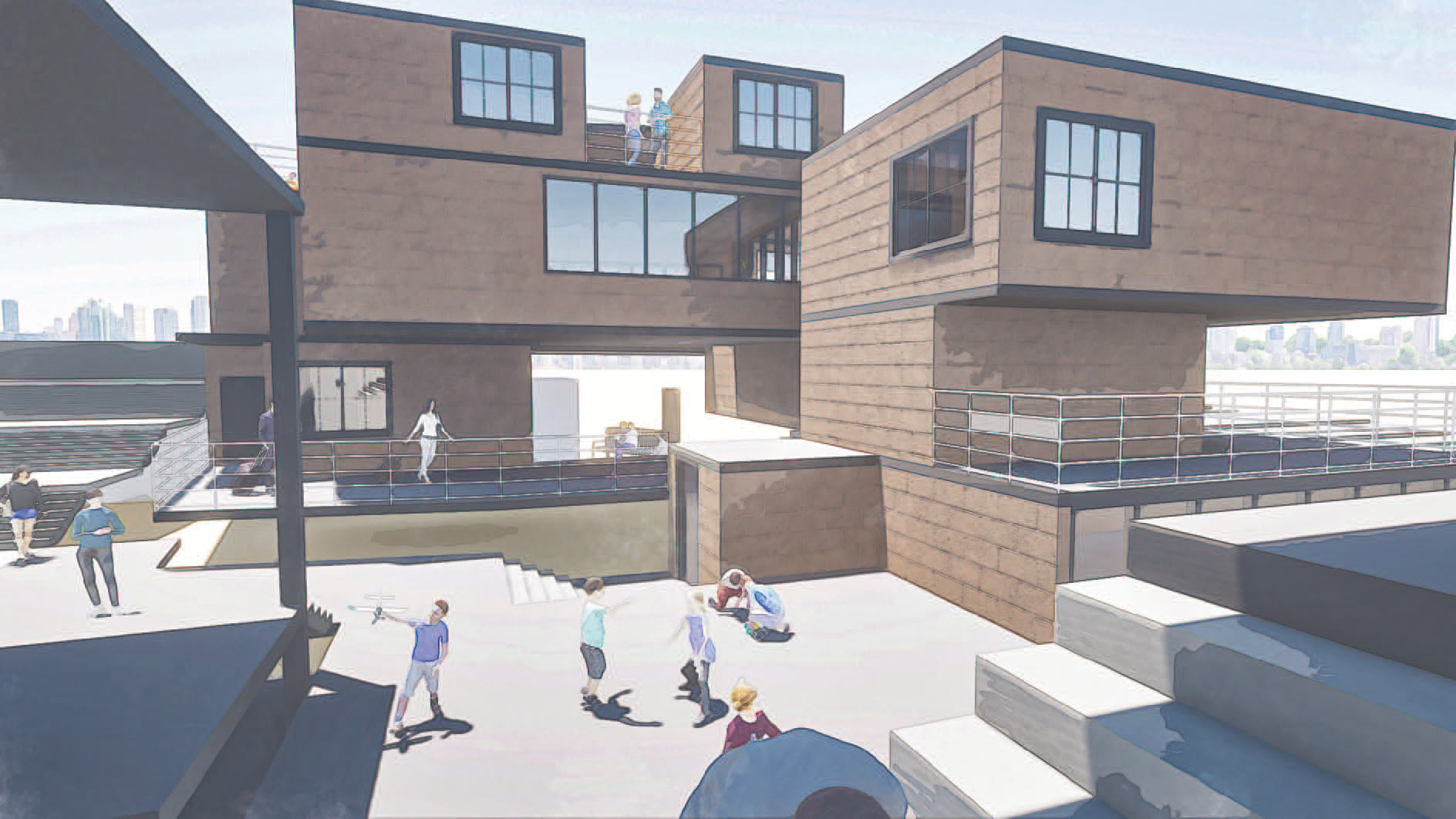

課題「まなびのある公園のような場所」

新型コロナウィルスのパンデミックにより我々の生活は多かれ少なかれ変化しました。我々の住む今の街や建物(近代都市、近代建築)は、18~19世紀にかけて工業国を苦しめた感染症(主にチフスやコレラ)を解消するために発展したという側面があります。しかし、ウィルスは住宅街とオフィス街を区別するゾーニング、各ゾーンに機能的な近代建築や近代交通を整備するという常識の盲点を突くようにして、近代建築の典型たるオフィスや学校が閉鎖されるという事態を産み出し、近代交通の要である鉄道や飛行機が危険視されるという状態を引き起こしました。今、「集まる場」について再考する必要があるようです。人が集まることは決して放棄されず、新しい集まり方を編み出す必要があります。近代都市において公園は「都市の肺」と呼ばれ、安らぎとくつろぎの世界を与えるのが主目的であり、都市生活に疲れた人々の精神を癒すという役割があります。オフィスや学校のように集まることが主目的の場ではないのですが、人々はそれぞれの理由(憩い、散歩、読書、ピクニック、楽器・ダンスの練習など)で訪れ、思い思いに過ごすために適度な距離をとりながらもゆるやかに集まる場となっており、示唆に富んでいます。一方で、社会における価値観の多様化、情報化が急速に進む中、各個人が主体的に判断・行動することが重要となっています。このような状況に対応するため各個人が自らの生活をより豊かなものにするための主体的な学習機会や、地域の課題を解決する上での判断材料を提供し、その活動を支援する場所の構築が求められています。そこで、前述したことをふまえた上で、年齢・性別・国籍を問わず様々な人々が集まる場所として、「まなびのある公園のような場所」を設計してください。機能としては図書スペース、仕事・学習スペース、レクチャースペース、運動スペース、カフェ、レストラン(食堂)、ファブ、憩いの場など、まちをより豊かにするために必要だと思われるものを調査の上、自由に提案してください。また、いくつかの機能を掛け合わせることでまなびの相乗効果がうまれるよう工夫してください。とくに用事がなくとも気軽に訪れて心地よく過ごしたくなるような、様々な年代の人々がゆるやかに集まり、様々な活動が交差する、まちにひらかれた場として計画してください。

吉山侑利

上田茉優

染野優作

宮口スタジオ

課題「街の宿泊施設」

宿泊施設と言っても、ホテル、旅館、民宿から、ゲストハウスやレジデンス等の簡易宿泊施設や、airbnb等の民泊システムを含めるとさまざまなかたちがあります。また、24時間営業の漫画喫茶等も宿泊施設として認識されつつあります。その業態や宿泊に対する価値観も観光等の単なる一時的な仮の宿から、本に囲まれた宿や、ギャラリーの中に泊まれる宿等の体験自体に価値が与えられたものや、コミュニティを求め繰り返し訪れる場所へ。そして、それ自体が旅のような非日常時的な行為の延長にあったものから、ちょっとした気分転換のような日常の行為へと広がりを見せています。そんな現状を踏まえ、吉祥寺の街に宿泊施設を設計してください。 タイトルに「街の」と付けました。たった1泊だけだとしても、街に「宿泊する」ということはちょっと遊びにくることとはまた別の街との関係性や可能性があるような気がします。吉祥寺ならではの宿泊施設、さらに街との良い関係を築ける宿泊施設を考えてみてください。敷地は吉祥寺徒歩圏内で各自自由設定とする。調査の上、各自決定してください。吉祥寺ならではの、さらに街との良い関係を築ける提案を期待します。

井上純花

伊藤二葉

栗山瑶平

水谷スタジオ

課題「武蔵野市現代美術館」

多様な文化的側面をもつ、吉祥寺に現代美術館を設計する課題。場所はセントラル吉祥寺の北端に位置するバウスシアター(映画館)の跡地とする。東京都内の数ある映画館の中でも非常にコアな作品を上映していたことで知られていた名物シアターであったが、大勢に惜しまれつつ、2013年6月10日に閉館した。その元バウスシアターと、それに隣接する映画館「吉祥寺プラザ」の敷地を合わせた土地を本課題のサイトとする。設計する建築物を現代美術館とする。基本的な美術館の機能は備えつつ、既存にある一般的な美術館のスタイルに限る必要はない。ただ、まちの人(或いは、あなたでも構わない)がその美術館でなんらかのモノ(美術品を含め、種々の文化活動やイベントや情報など)を発信できて、それを様々な人(もちろんあなたも含める)が楽しめる仕組みを建築の中で構築してもらいたい。上記の美術館機能の他、既存の機能であった小劇場(100席程度)を併設するものとする。その他自分のコンセプトに即した付加機能は自由に設けてよいものとする。既存の施設を利用した計画なども可能である。特に敷地は吉祥寺商業の中心地であり吉祥寺を代表する有名店があるほか、住宅地にもほどよい距離関係にあり、寺院が散在し、またハモニカ横丁など歴史を伝える要素も近隣に存在する。駅との関連性、商店街をどうとらえるか、ということなど広い視点でじっくりと吟味してもらいたい。また、新型ウィルスにより、今後の美術館自体のあり方も(美術館には限らない建築全体の事項ではあるかもしれないが)、新たなかたちが模索されている。ハード、ソフト、環境が一体となり社会へ発信していき、魅力的なまちづくりへとつながっていくような新しい美術館(建築)の提案を期待している。

内藤雅貴

高谷淑紘

小林航大

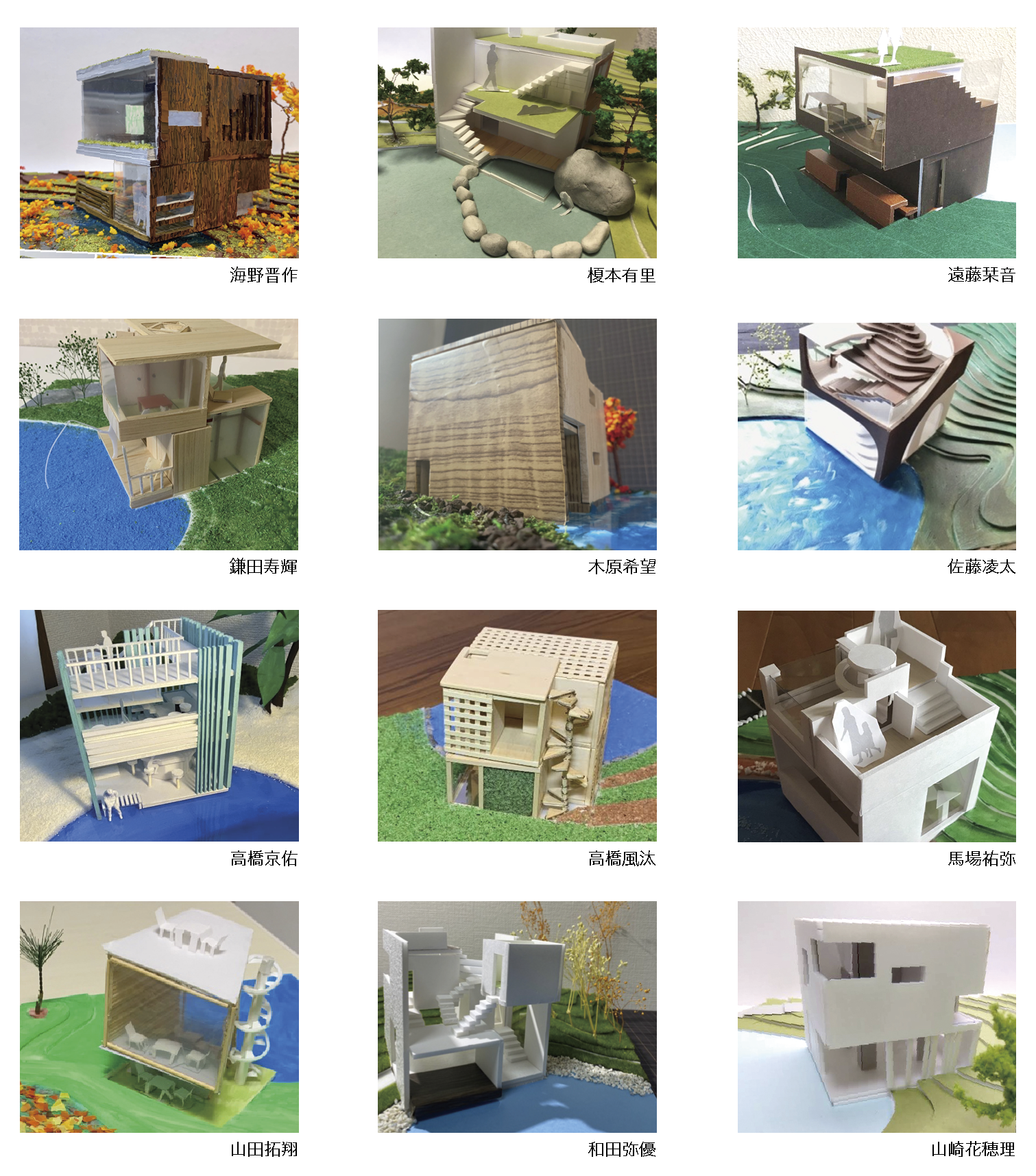

設計製図3

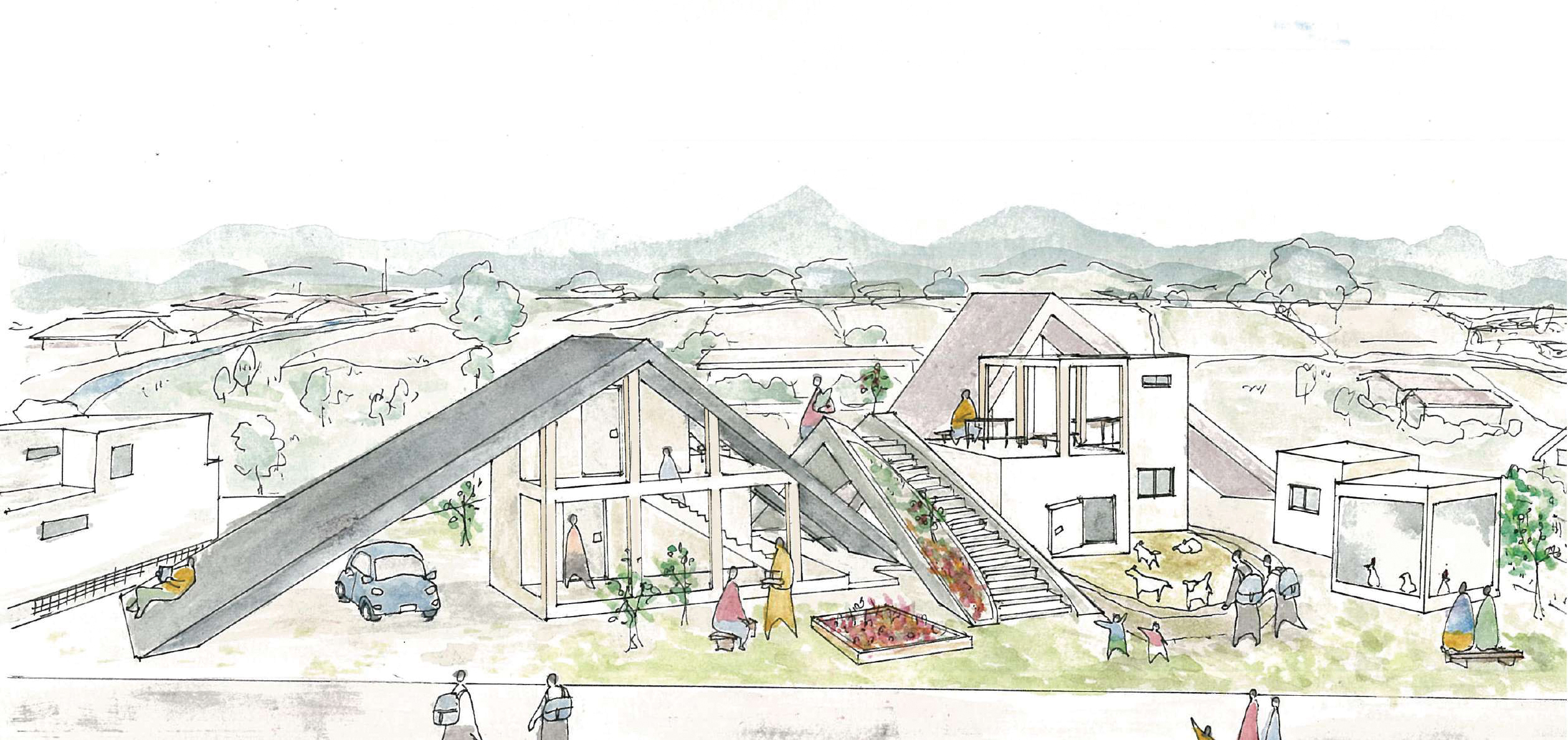

課題「空間要素ヲ考える/空間要素カラ考える住まい」

・今回の課題は、住まいの設計です。あなたと大切な人が暮らす住まいを考えてください。

・その人が、誰で何人なのかはお任せします。敷地(※1)や規模などの与条件はありません。

以上は、課題説明からの抜粋です。

これまで5つの空間要素についてスタディし、各自検討したアイディアを、シートに描き溜めてきました。その際、「あなたと大切な人(※2)とのシーン」を具体的に想定できた学生もいるでしょう。

※1) いま居る場所、ふるさと、思い出の場所、映画や小説の中の場所など、自分で設定をしてみるといいのかもしれません。

※2) 「あなたと大切な人」は、自分と家族・恋人・友人、あるいは自分独りとしても構いません。

これから5週をかけて、住まいの提案に取り組みます。描き溜めたアイディアの中から1つを発展させ、あるいは複数を統合し、独創的で豊かな住まいの空間を立ち上げてください

田中佑朋

黒田千恵

田島詩穂

内藤雅貴

井上佳香

小田島智季

設計製図2-1

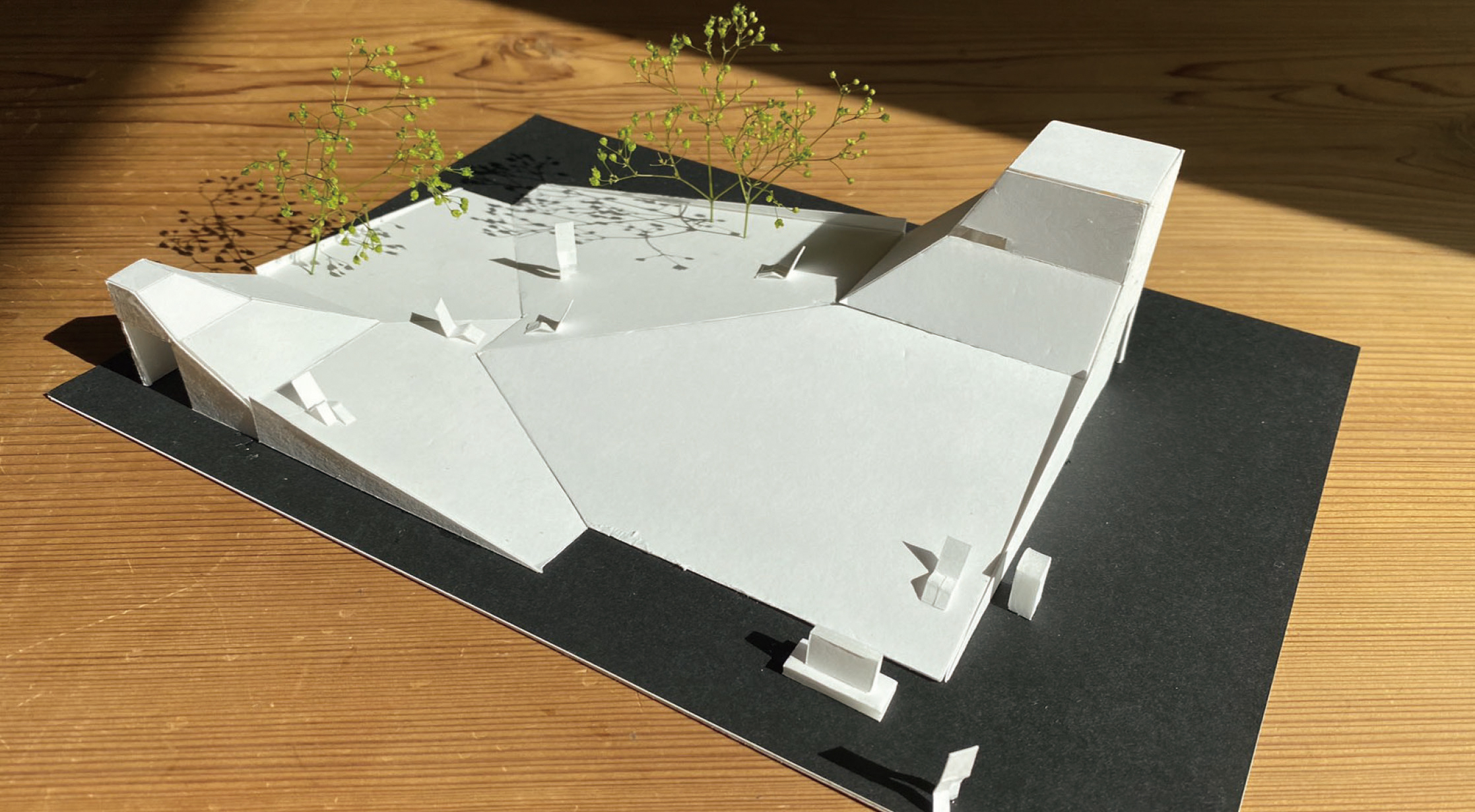

課題1「KOBAN」

三鷹駅北口は、バス停を含む車両のロータリーを中心にして商業施設等が立ち並ぶ典型的な駅前広場となっており、特に平日の朝夕は多くの通勤通学者の利用で混雑する。北口階段の東側に建つ三鷹駅北口交番は、昭和45年に現在地へ移築され、管轄区域の治安維持、道案内や落とし物などの各種相談の受付等、駅前交番としての役割を長年担ってきた。また、交番に隣接する小公園は、詩人国木田独歩の碑が建てられており、武蔵野を象徴する緑豊かな場所である。しかし、その周辺との繋がりは希薄であり、この場所の可能性が十分に活かされているとは言えない。そこで第1課題では、この小公園と三鷹駅北口交番を合わせて計画することによって、駅前広場に相応しい新たなパブリックスペースの創出に取り組む。現場での丁寧な観察を通じて課題解決へのヒントを発見するとともに、想像力を大いに働かせて意欲的な設計案を提示してほしい。

【計画条件】

⑴三鷹駅北口交番の機能:延床面積50㎡程度

①相談の受付及び執務のためのスペースを1階部分に設ける。②休憩のためのスペースを2階部分に設ける。

③その他キッチン、トイレ、シャワー、倉庫等を適宜設ける。④駐輪スペースを3台程度を設ける。

⑵小公園の機能

①独歩の碑を設ける。②休憩と待ち合わせ等の利用を想定する。

⑶その他・交番裏にある関東バス三鷹駅北口案内所は他の場所に移築するものとし、計画には含めない。

・主要構造は鉄筋コンクリート造あるいは鉄骨造とする。

田村隆来

田代麻華

松藤美里

山岸匠太郎

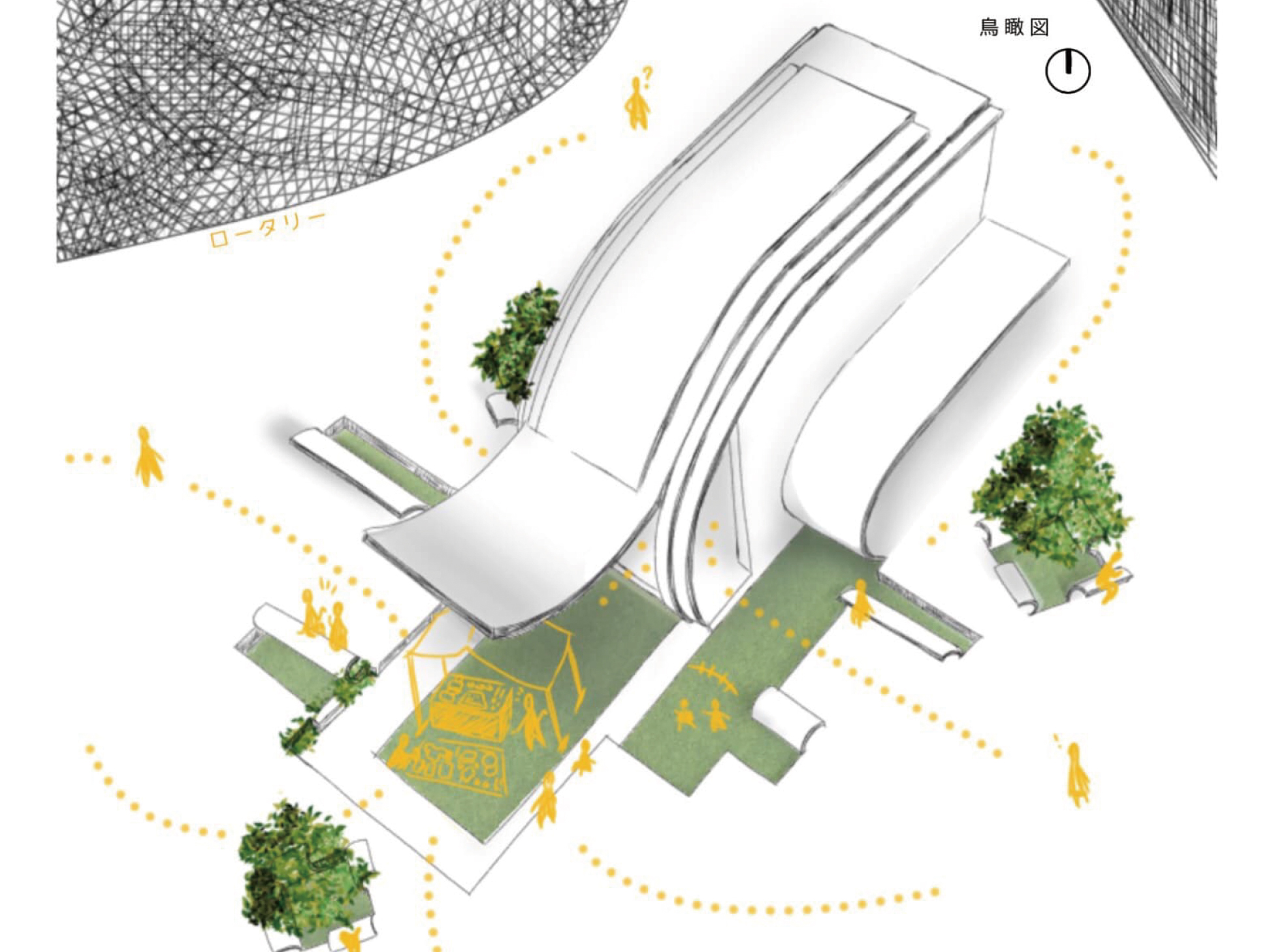

設計製図2-2

課題2「三鷹サテライトキャンパス」

現在、JR三鷹駅南口に面する三鷹三菱ビルには、武蔵野大学三鷹サテライト教室があり、生涯学習講座および専門職のための研修会・講習会が行われ、社会教育のための役割を担っている。第2課題では、この三鷹サテライト教室を北口に移転するとともに、大学の教育研究成果を社会へ伝える機能を備えた「三鷹サテライトキャンパス」を計画する。駅前という好立地を活かして、積極的に大学と社会をつなぐ場の創出が期待される。

【計画条件】

⑴三鷹サテライト教室の機能:合計200~250㎡程度

・生涯学習講座および専門職のための研修会・講習会等を実施できるスペースとする。

・中規模教室(50名程度)を2つ、小規模教室(30名程度)を1つ、受付事務機能を設ける。

⑵教育研究成果を発信する機能:合計200~250㎡程度

・展示会、交流イベント、公開レクチャー等の実施を想定する。

・公開レクチャー時に最大150名の参加者を収容可能な大きさのスペースを確保する。

・カフェ等の商空間を適宜設ける。

⑶以下の諸室・必要機能等を適宜設置:合計200~250㎡程度

・エントランスホール、トイレ、階段、エレベータ、駐輪場

⑷その他

・延床面積は600㎡~700㎡とする。それは屋内面積の合計とし、半屋外空間は含まない。

・主要構造は鉄筋コンクリート造あるいは鉄骨造とする。

・駐車場は隣接地を利用するものとし、敷地内には設けない。

近藤初美

森戸元

榎本涼

設計製図1-1

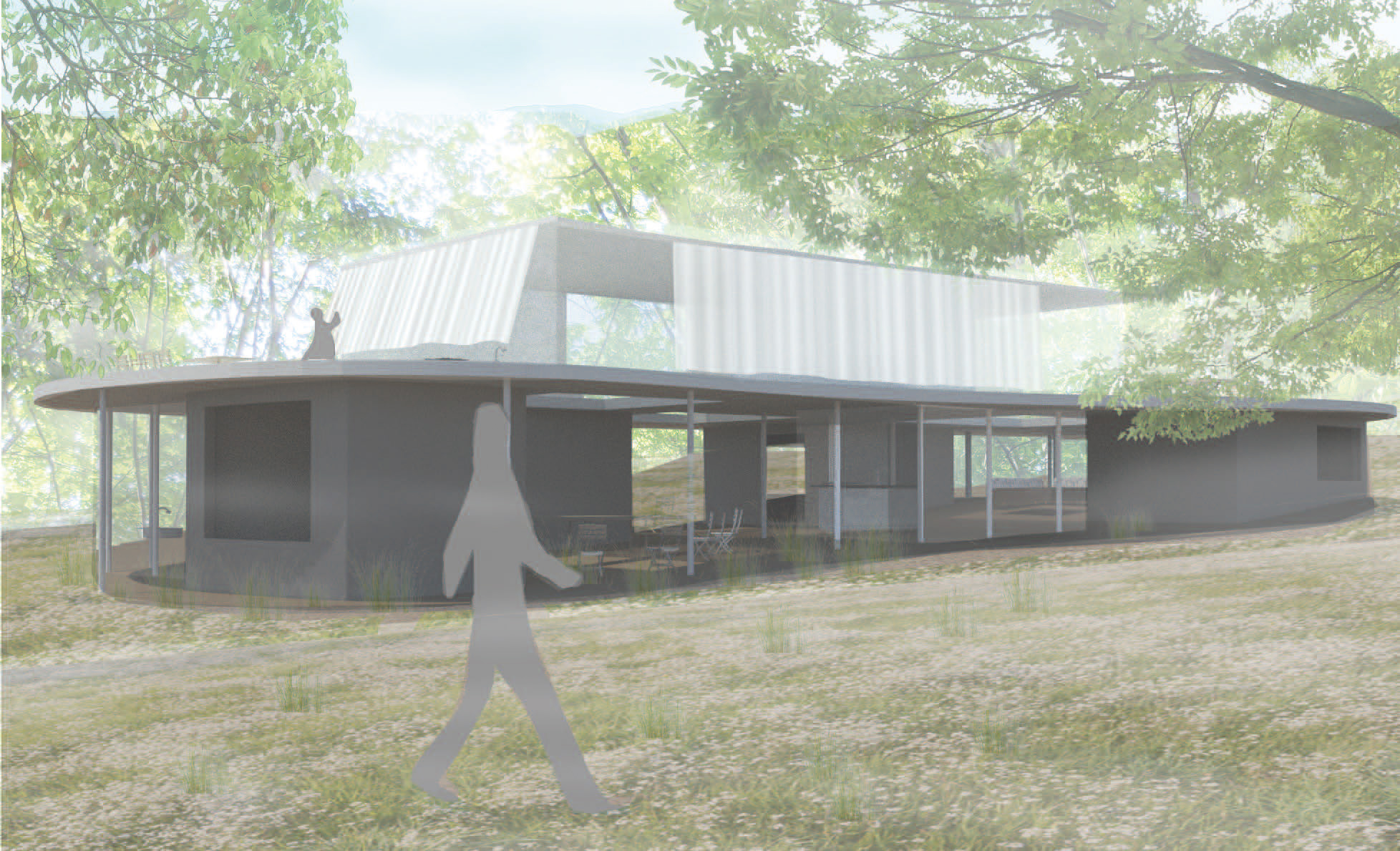

課題1「木々の中に住む」

「住む≒住宅」と建築を捉えたとき、「住宅」、とは、おそらく最も「イメージしやすく」、「身近」なビルディングタイプと言えるだろう。この点がこの課題のミソである。「イメージしやすく」、「身近」であることから、ある固定概念が根付いてしまい、それ等に縛られてしまう、というリスクはこの場合に限らずよく見られる傾向である。この課題を通して、自分が持っている住宅のイメージを無批判に肯定(前提と)するのではなく、新たな住宅の在り方というものを提案し、住宅を「建築」として構築し再定義して欲しい。敷地は木々が生い茂った広々とした場所とする。東西50m×南北30m程度の広さを想定して欲しい。その敷地の中に、「住む場所」を設計してもらいたい。現在、暮らし方・生き方、人々のアクティビティの多様化が始まっている。その変化に伴って、住まいの形も劇的に変わりつつある可能性もある。どのような新しい「住む場」を創造し、そして周辺環境へとどのように「連続」し、はたらきかける建築を設計できるかを問いかけている。今までにない「住む場」の設計案を展開させることを期待している。

森戸元

山岸匠太郎

田代麻華

設計製図1-2

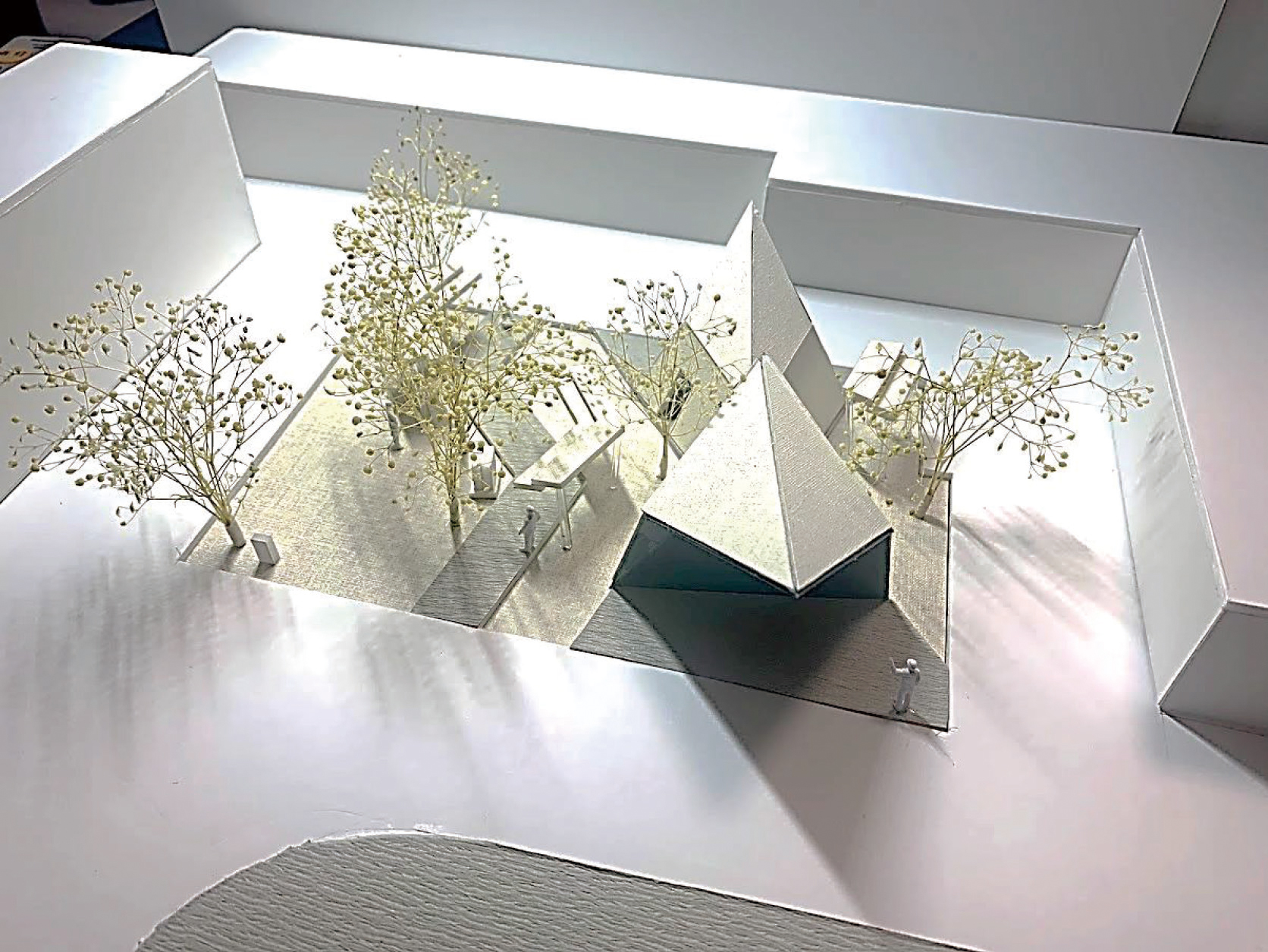

課題2「新 むさし野文学館」

武蔵野台地の端部に位置する東京都西東京市の武蔵野大学・武蔵野キャンパスに『紅雲台』という施設が現存する。サイトはキャンパス内の実習棟と9号館の建物の間に位置するが、この場を、キャンパスの中心の役割を担う施設、『新むさし野文学館』として設計することを第2課題とする。学生や教職員が自由に利用し、地域や外部からの来館者も集うことのできる建築としてデザインすることを目的とする。 新たに設計する建築は、多くの文学資料(主に書籍)を収蔵する「文学館」、学生や教職員が気軽に立ち寄ることのできる「カフェ」、展示会や演奏会・パフォーマンス・講演会(講評会を含む)などをカジュアルに開催できる「ギャラリー」からなる、プチ複合施設である。この課題を通して、キャンパスの中心としてふさわしい建築の姿、キャンパス内外の敷地周辺の状況、キャンパスの人々の流れ、施設の各機能の関係性、等々に留意しながら、新たな「集まる場」の在り方というものを提案し、公共的な建築を再定義して欲しい。尚、通常の利用時ばかりでなく、学園祭などのイベント開催時等、多様な利活用の在り方を考えながら、その際のアクティビティが新しい景をつくるような建築を設計できるかを問いかけている。敷地内外、及び、そこで展開する人々のアクテビティを捉えながら、小粒の建築だが、“ピリリ”と効いた(別に「“ビリビリ”効いた」、でも構わない)設計案を展開させることを期待している。

□補足

現紅雲台の施設内には、既に『むさし野文学館』の機能を有している。文学館として占める場所は床面積で50数㎡程の小さなスペースである。内向の世代の同伴的批評家として評論活動を展開した日本の文芸評論家であり、『小林秀雄』『信長』などの著作で知られる、秋山駿(1930-2013)が亡くなるまでに所蔵していた約1万4300冊の蔵書をはじめ、武蔵野にゆかりのある、国文学者の土岐善麿(1885-1980)、文芸評論家の大河内昭爾(1928-2013)、作家の黒井千次(1932-)、等の著作を収蔵した書庫である。『紅雲台』の東側一角の部屋をリノベーションし、アーカイヴとして文学資料を所蔵するばかりでなく、日本の文学文化を発信する目的を背景とした施設としての整備をおこなった(設計:武蔵野大学水谷俊博研究室)経緯がある。

森戸元

佐藤百華

比嘉珠花

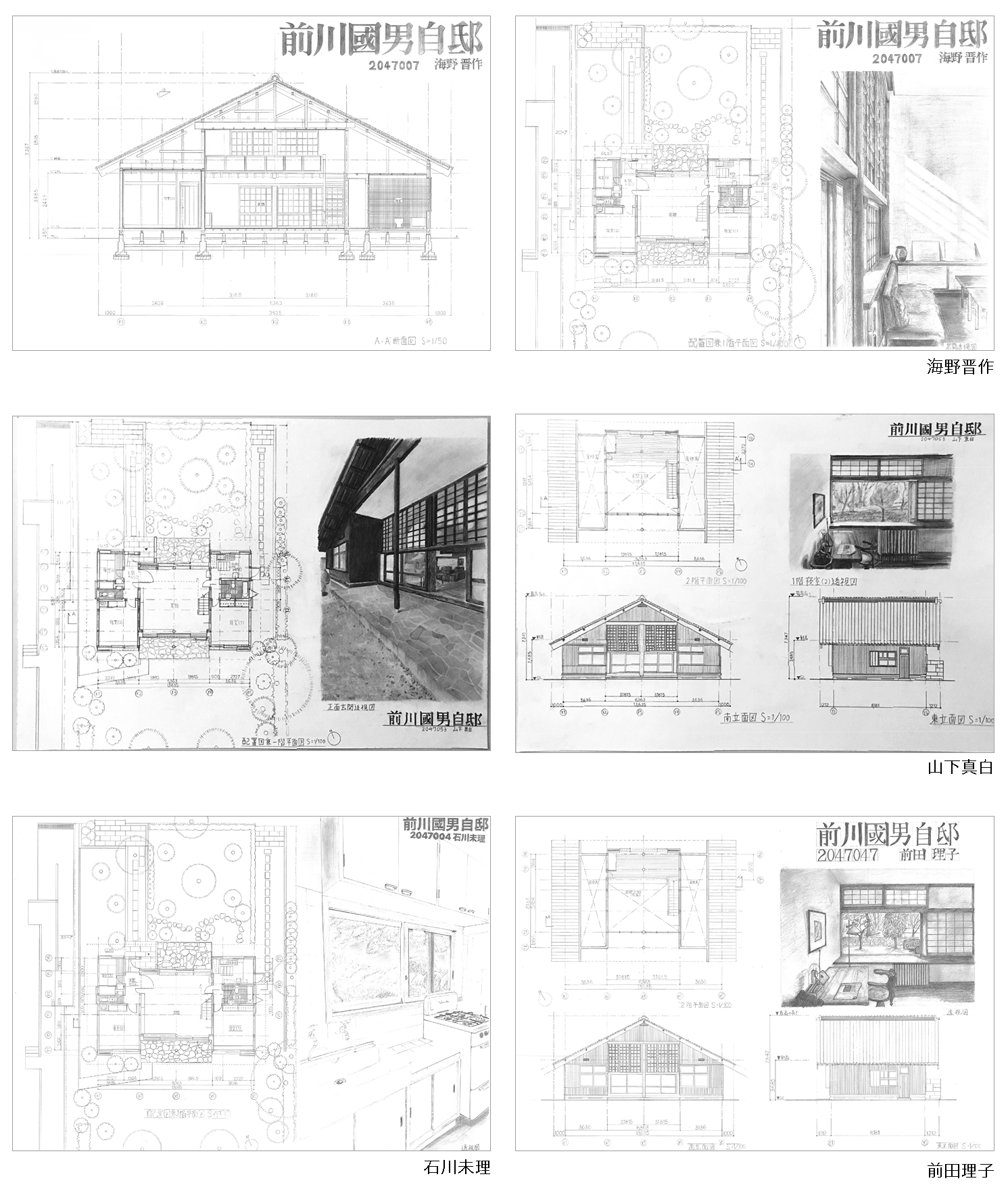

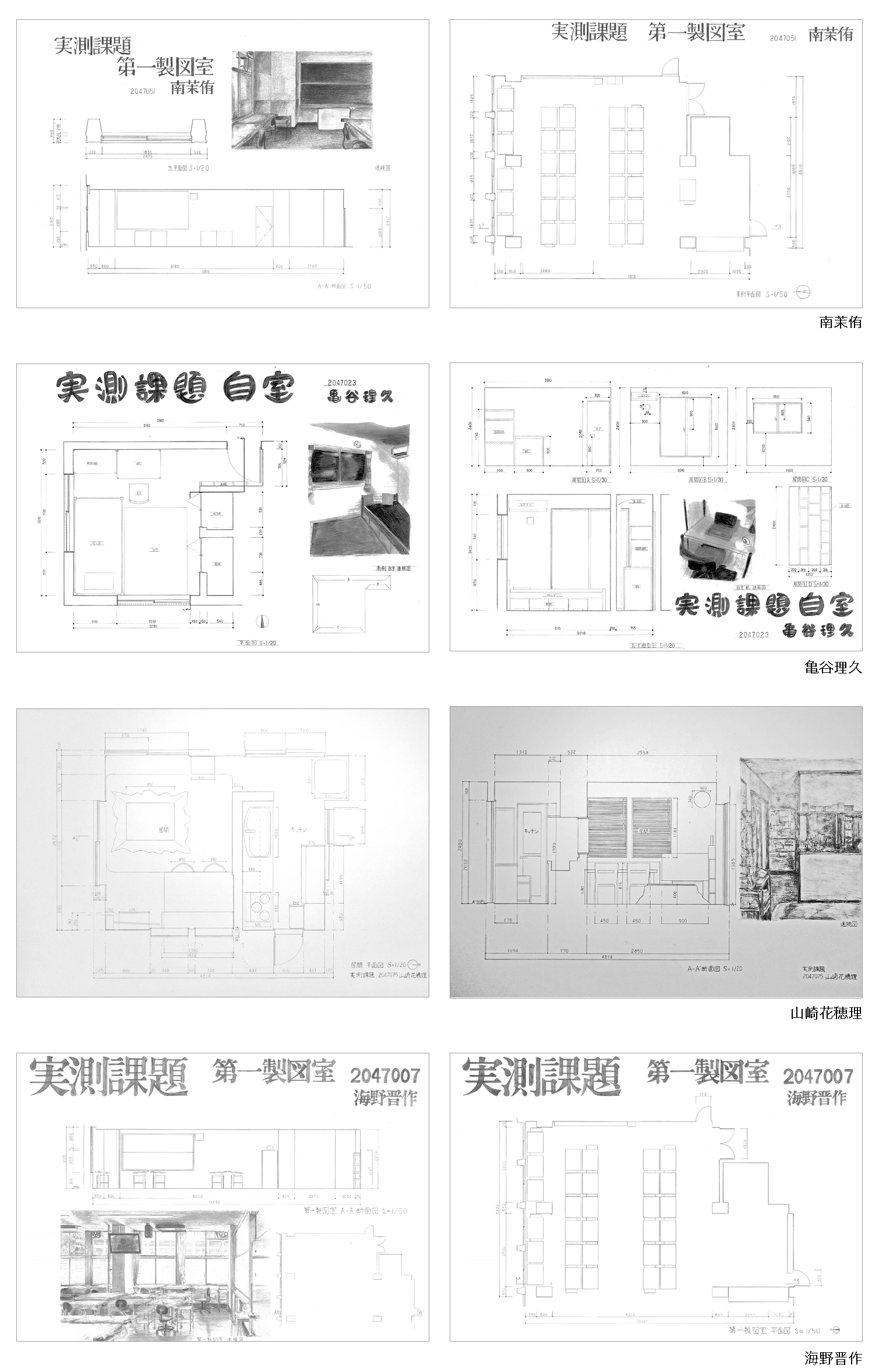

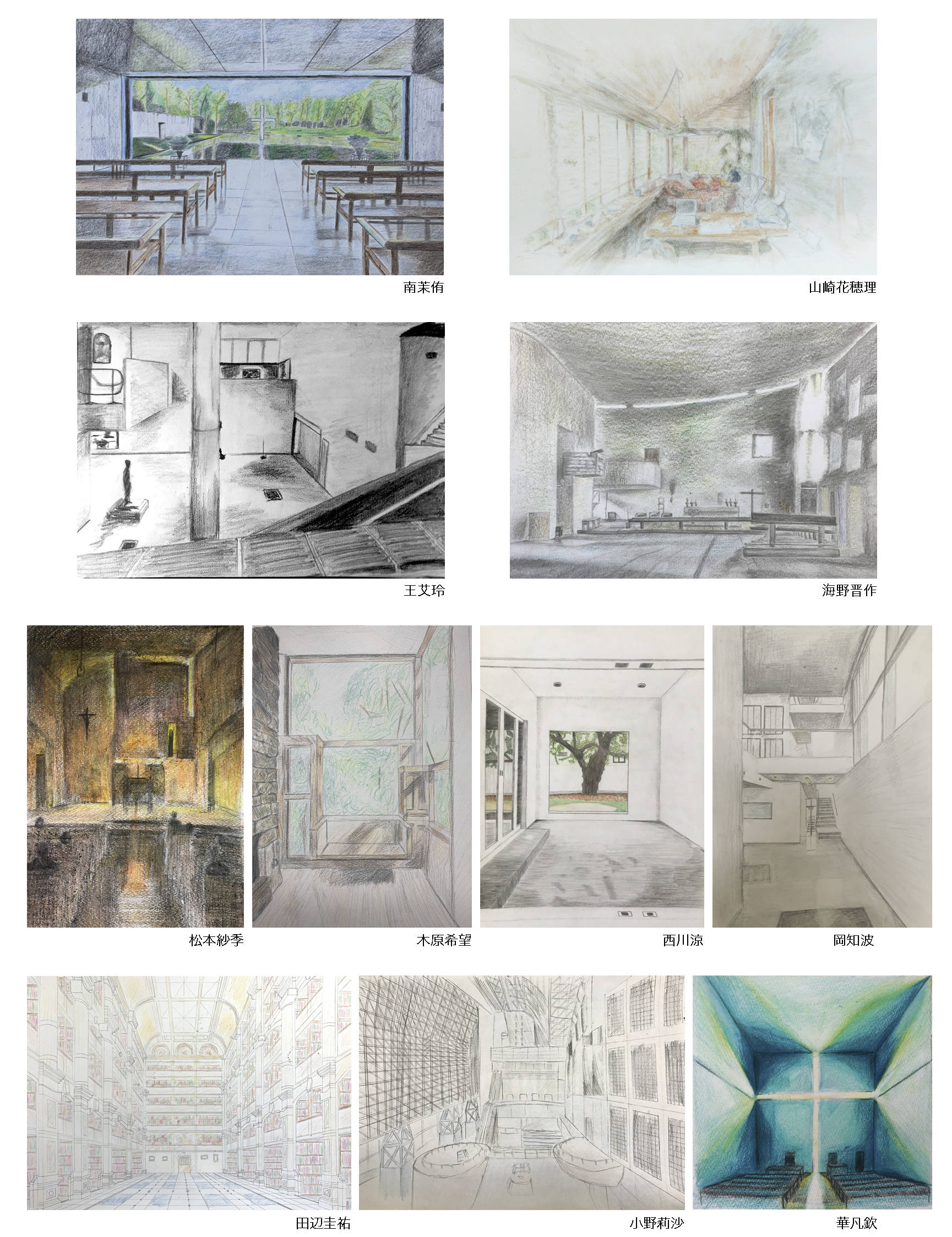

基礎デザイン2

課題「図面トレース@前川国男自邸」

1年生のデザイン演習には、前期「基礎デザイン1」と後期「基礎デザイン2」があります。 前期は、岡田雅人先生と六角美瑠先生が担当しました。2人の建築家がスケッチ・図面・模型の基礎を教えながら、創造力を要する課題を指導しています。初学者にデザインのワクワク感を伝える熱のこもった授業です。建築をデザインすることへの関心と主体性を育む仕掛けといえます。 後期は、水谷玲子先生と伊藤が担当し、ただひたすらに手描きの図面の描き方を教えています。線の使い分け、各種図面の理解に始まり、著名な住宅建築の図面の模写、空間実測に取り組みます。図面を建築を伝える言語だとすると、この授業は建築表現における文法の習得が目的だといえます。(伊藤泰彦)

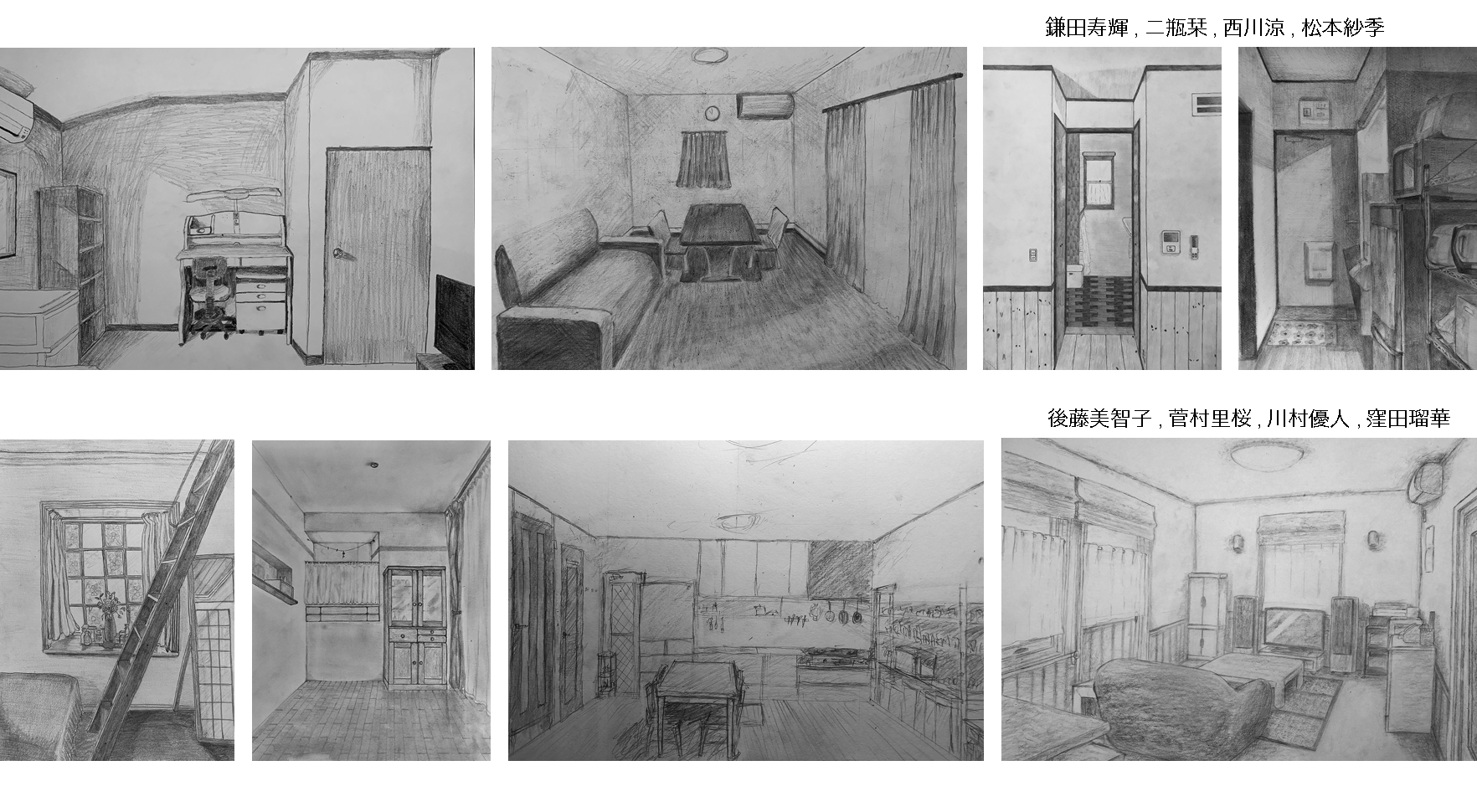

課題「実測図面@第一製図室・自室」

基礎デザイン1

課題「〇〇のための××」

課題「建築家作品を描く」

課題「〇〇のための××」