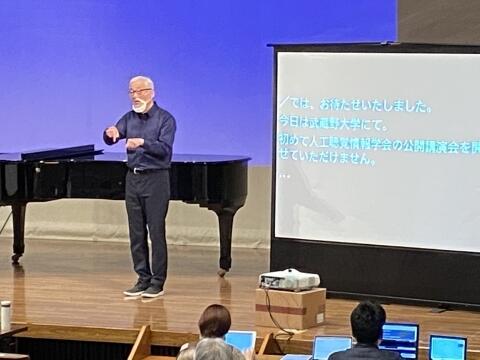

2021年9月20日、武蔵野キャンパス雪頂講堂にて初めて、人工聴覚情報学会と人間科学部 人間科学科 専攻科 言語聴覚士養成課程とのコラボレーションによる公開講演会「『聞こえ』をまもる・最新の補聴と難聴医療」を開催しました。

緊急事態宣言下ではありましたが、Webでの参加者170名、雪頂講堂での参加者35名と大変盛況な会となりました。開催にあたっては、スタッフは顔の見えるマスクを使用し、文字通訳と手話通訳も備え、難聴者の情報補償と感染対策に最大の配慮をして臨みました。

講演では眞野代表理事の中途失聴体験が「色を失ったような世界」「筆談では、用向きは足りるが、気もちが伝わらない」といった、当事者でなければ表現できないことばで語られました。また、耳鼻咽喉科の医師である南先生(国立病院機構東京医療センター)からは難聴者や人工内耳装用者の音楽の聞き取りの可能性について、神崎先生(慶應義塾大学病院)からは最新の加齢性難聴への対応についてのお話がありました。

聴覚視覚二重の障害をもった塚田氏や脳腫瘍の後遺症で聴覚障害を持った山口氏のピアノ演奏は、参加者の心に響きわたり、国際医療福祉大学院の城間先生によるお二方のご紹介も心あたたまるものでした。また、武蔵野キャンパス2号館では難聴体験や、言語聴覚士による聴力測定が行われ、「聴力をはじめて測定した」「難聴の我が子がマスク生活の中でどのように不便かに気がつくことができた」という声も聞かれました。補聴器や人工内耳の機器展示コーナーでは、「今後の購入や手術の参考にできた」、という声もあり、難聴という目に見えない障害について身体で感じ、そしてその手立てを目で見て、手で触れることのできる貴重な機会となりました。

初めての開催でもあり、地域交流推進課の協力があってもなおさまざまに反省すべき点がありましたが、開催にあたって、聴覚系の言語聴覚士が全国各地から協力してくださり、専攻科言語聴覚士養成課程や大学院の学生にとっても先輩の活動を間近に感じる機会となりました。また、なによりも、難聴者とその家族のためのこういった催しは、ほかにはないのでこれからも続けていければと考えております。

人間科学部人間科学科 専攻科 言語聴覚士養成課程

北 義子

関連リンク

- 言語聴覚士養成課程(専攻科)

https://www.musashino-u.ac.jp/academics/advanced_course/