8月18日、西東京市教育委員会と工学部(建築デザイン学科 風袋 宏幸教授、数理工学科 高石 武史教授、由良 文孝教授)が連携して、地域の中学生向けに「理科・数学・美術だいすき未来教室」を武蔵野キャンパス1号館1307教室(※)で開催しました。

サポートの大学生と生徒同士の交流を深めるほか、地域の中学生が通常の授業以外での体験・経験を通して、気づきや学びを深めるための講座です。

西東京市在住または在学の中学1年生から3年生の総勢17名が参加いたしました。

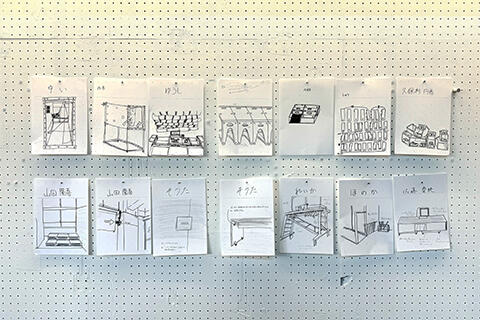

午前に開催した「モノづくりが好きな中学生への講座 ~え、こんな教室みたことない!~」の講座では、通常の教室では見られない変わったモノやカタチを発見し、教室内の物品をスケッチして、その違いの理由を探求しました。

中学生の視点で、教室にあるさまざまなデザインの物品を観察し、その背景にある意図や意味を考え、参加者同士で意見を交換しながら、デザインの謎を楽しく解き明かすプロセスを体験しました。

午後に開催した「理科と数学、そして美術も好きな中学生への講座~そうか、サイエンスはアートだったんだ!~」の講座では、折り紙をテーマに形にまつわる数学の概念を学びました。学校で習った数学の知識を活かしながら、さまざまな折り紙を作成し、今後学習する数学の分野にも触れました。

コメント

西東京市教育委員会 教育部教育企画課

本事業は、体験活動や交流活動を通じて、学びに向かう力や人間性等を育むことなどを目的として、中学生を対象に武蔵野大学様のご協力のもと開催させていただきました。

ご参加いただいた生徒の皆様、保護者の方々、開催にあたりご尽力いただきました大学の関係者の皆様に改めて御礼申し上げます。

西東京市教育委員会では、引き続き地域の皆様と連携しながら、子どもたちの学ぶ意欲の向上に向けた教育を充実・推進してまいります。

風袋 宏幸教授(工学部長)

私が担当したデザイン講座は、教室そのものが教材です。

身の回りにある気になるモノを一心不乱にスケッチする中学生の姿が実に感動的でした。やっぱり、好奇心こそが集中力の源泉なのですね。この教室から、今と未来をつなぐ面白い学びが地域へ広がっていくことを願っています。

高石 武史教授(工学部 数理工学科)

最初は物珍しそうに恐るおそる教室に入ってきた中学生の皆さんですが、デッサンをしたり、折り紙で図形を作ったりするころには夢中になって楽しんでくれていたようでした。これを機会に大学がもっと身近に感じてもらえると良いなと思っています。

由良 文孝教授(工学部 数理工学科)

普段の学校での数学の授業では、各単元を順に習っていくと思いますが、いろいろな単元が図形や折り紙と関係していく様子を伝えられたかなと思います。手を動かしつつ、考えつつ、折り紙を楽しんでもらえたようでした。中学校での学びが幅広く今後の皆さんの糧になることを期待しています。

※武蔵野大学武蔵野キャンパス1号館1307教室

武蔵野大学が掲げる新たな学びのスタイル『響学スパイラル』をコンセプトにデザインされた、響学スパイラルが生まれる教室。創立100周年記念事業である『縁バースキャンパス 』内にはこの教室のオンラインバージョンもあります。

- 響学スパイラル The Enhanced Learning Cycle

https://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/spiral/ - 縁バースキャンパス

https://www.musashino-u.ac.jp/enverse/ - 学校法人武蔵野大学 校友サポートサイト 「縁バースキャンパス」って一体なに??|武蔵野大学の今(2024.06.14公開)

https://www.mu-alumni.jp/alumni/11736/ - 学校法人武蔵野大学 校友サポートサイト 「縁バースキャンパス」ができるまで -デザイン編-|武蔵野大学の今(2024.08.27公開)

https://www.mu-alumni.jp/alumni/12429/

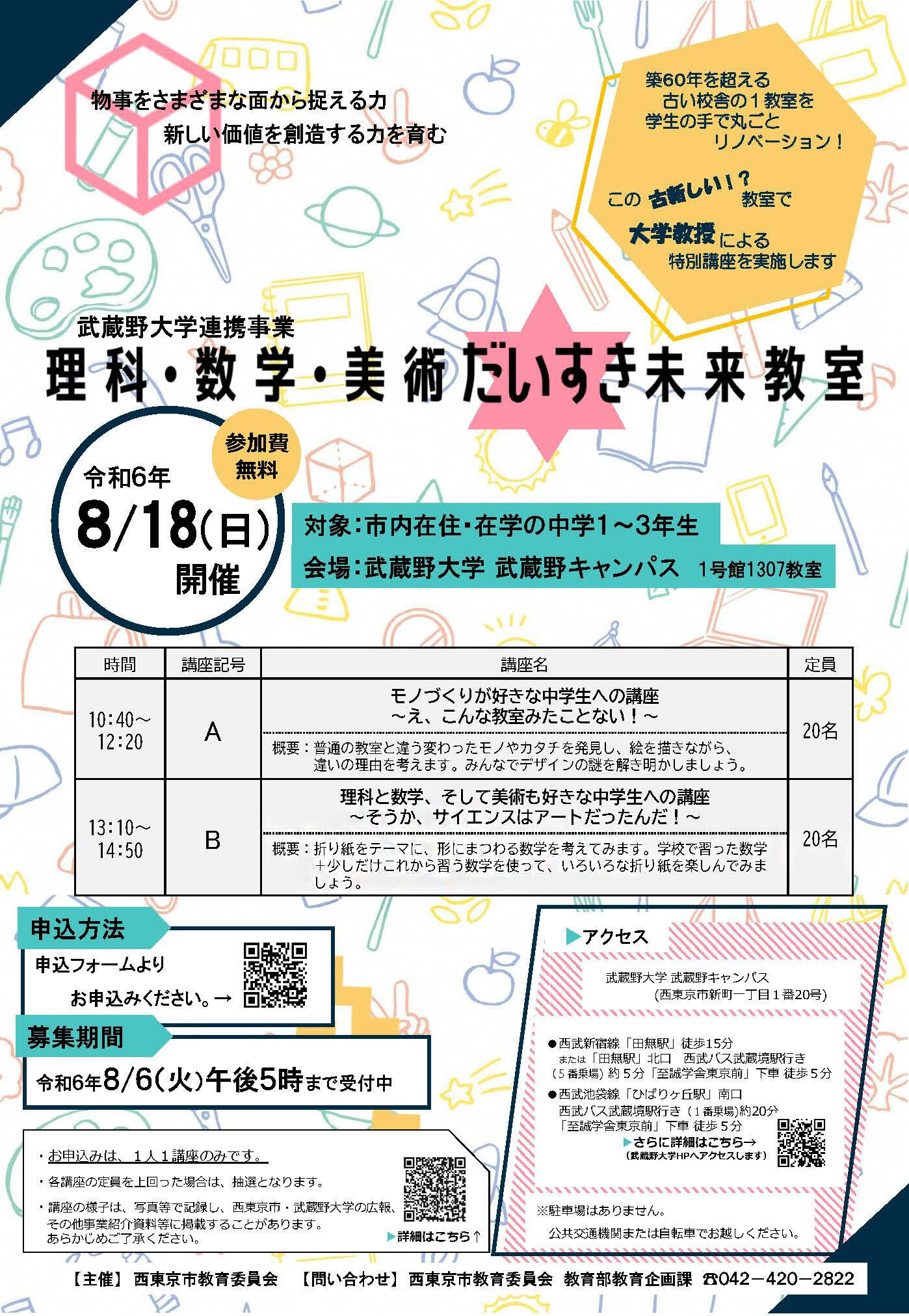

<参考:募集チラシ>