経営学部会計ガバナンス学科の鈴木 純一教授が担当するゼミでは、6月から福島県のとうほう地域総合研究所(矢吹 光一理事長)の仲介のもと、会津若松市で170年以上にわたり日本酒造りを行っている末廣酒造株式会社(新城 大輝社長)とPBL(課題解決型授業)を行いました。

以下2つのテーマについて、3つのチームに分かれて調査を進めました。

① 日本の若者をターゲットとする日本酒の販売戦略と本社酒蔵(嘉永蔵)の活用策の立案

② 最近の物価上昇や銘柄酒販売が日本酒製造業の収益に及ぼす影響分析

「日本酒×福島県産果汁カクテル」「日本酒×音楽イベント」 など多彩な提案を発表

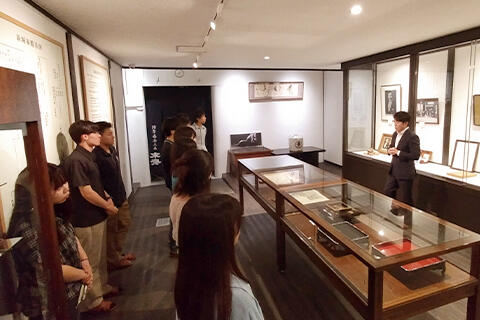

8月下旬には、会津若松市の末廣酒造本社において成果報告会を開催。大型QRコードを載せた瓶ラベル、福島県産の果汁で割ったカクテル、音楽イベントとのコラボレーションによる販促策、ガチャガチャを用いた試飲コーナー、ジャムづくり体験観光など、多彩なアイデアを売上や費用の観点も踏まえて提案しました。

最後に新城社長からご講評をいただき、優秀チームが選定されました。今回のPBLの様子は、地元テレビや新聞でも取り上げられました。

コメント

参加学生「マーケティング分析や発表経験を通じて成長」

「若者向きの日本酒というテーマは未知の領域で、限られた時間の中でグループの意見を纏めることも難しかったですが、経営学部の強みであるマーケティング分析に取り組み、消費者調査、企画立案、資料作成、プレゼンテーションなど、一連の体験をすることができ、アンケートを基に自分たちで提案を考える時間は楽しかったです。」

「今回のPBLでは、成果発表後に企業の方からフィードバックを受けることで、私たちの提案のどんな点が響き、どんな点が課題なのかを理解することができました。」

「実際の日本酒の原価率や利益率を調査することで、製造工程やブランド力についての理解を深めることができました。」

末廣酒造株式会社「若い世代ならではの自由な発想や企画提案が刺激に」

このたびは、鈴木ゼミの皆さまに、当社を題材としたPBLに取り組んでいただき、心より感謝申し上げます。若い世代ならではの自由な発想や実現可能性を意識した企画提案は、私たちにとっても大きな刺激となりました。QRコードを活用した情報発信や、カクテル・音楽イベントとのコラボレーションといったアイデアは、日本酒文化を次の世代へつなげていくうえで貴重な視点だと感じています。

今後もこのような連携を通して、新しい酒文化の可能性を広げていければ幸いです。

一般財団法人とうほう地域総合研究所「伝統産業や地域の原風景に触れ、故郷の発展を思う機会に」

このたびは、学生の皆様のご意見をお聞きする機会を頂きまして、ありがとうございました。

また、快く受け入れて頂きました末廣酒造様にも、この場をお借りして御礼申し上げます。

私どもは、福島県の東邦銀行グループとして、地域経済動向調査や経営コンサルティング事業を通じ、県下経済の発展や社会・文化・福祉の向上を目指しています。

日本の伝統産業や原風景に触れた今回の経験が、学生それぞれの故郷の発展に思いを馳せるきっかけとなれば幸いです。

担当教員「日本酒製造業を通じ社会課題の解決について学ぶ貴重な機会」

鈴木 純一教授(経営学部 会計ガバナンス学科)

日本の伝統産業である日本酒製造業について学生が学ぶことは、社会課題の解決に向けた貴重な経験になります。御尽力いただきました関係者の皆様には改めて感謝申し上げます。 鈴木ゼミでは、これからも学生が経営現場で起きている課題について考えられる機会を設けて、学科で学ぶ専門知識の定着と実践力の強化を目指してまいります。

関連リンク

- 末廣酒造株式会社

https://sake-suehiro.co.jp - 一般財団法人とうほう地域総合研究所

https://tohorc.or.jp - 経営学部 会計ガバナンス学科

https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/business_administration/accounting_and_governance/ - ”若者が求めている日本酒”は…東京の大学生が新たな魅力を酒蔵にプレゼン 福島(TBS NEWS DIG)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2124166