書道で人をつなぐ

No.030

教育学部 教育学科 3年

長谷川 恋 さん

※所属・内容は取材当時(2025年8月)のものです。活動について

私は書道部に所属しており、現在は部長として約20名の部員をまとめながら、より高いレベルを目指して日々活動に励んでいます。武蔵野大学書道部では、淡墨作品の制作に力を入れています。淡墨作品は、上等な墨を水で薄めて、にじみとカスレの美しさだけでなく、全体の構成を整える制作方法で、墨と水の割合を調整する難しさを伴います。しかし、その淡い墨色の表現ならではの奥ゆかしさがあり、とても魅力的に感じます。私たちは毎日書道展など全国的な書道展にも積極的に出品し、多くの部員が入選・入賞しています。私自身も毎日書道展で入選、書道芸術院展では2年連続佳作を受賞しました。

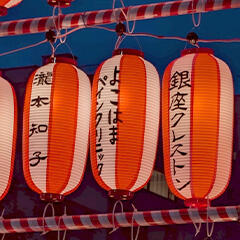

先輩たちが受け継いできた伝統も大切にしつつ、現在、書道パフォーマンスをはじめ新しい試みにも積極的に挑戦しています。こうした活動の中で、築地本願寺様より「第78回築地本願寺納涼盆踊り大会」における提灯揮毫のお話がありました。提灯揮毫は隷書(れいしょ)で行ってほしいとのことで、隷書という書体は、現在では日本の紙幣の題字や表札の文字などに使われている楷書が生まれる前にできた中国の古い時代の書体ですが、初挑戦の部員が多かったため、顧問の廣瀨舟雲先生のご指導のもと約3か月かけて練習と準備を重ねました。完成した提灯は、隷書特有の波磔(はたく)と呼ばれる伸びやかな線と堂々とした骨格を備え、古雅な趣を残しました。

活動のきっかけ

書道を始めたきっかけは、小学校1年生の頃、当時の担任の先生に憧れて「学校の先生になりたい!」と思ったことが始まりでした。学校の先生になるためには、まずは字が上手になりたいと両親に頼み、書道を始めました。初めて筆を持った時の静かで落ち着いた雰囲気や墨の香りに胸が高鳴ったことを今でも覚えています。中・高では書道部に所属し、大学では別のことに挑戦しようか迷いましたが、やはり書道が好きで書道部に入部。今年で書道歴は約14年になりました。大学では、先輩からの推薦をうけ部長を務めることになり、新しい取り組みにも積極的に提案・実行しています。

第78回築地本願寺納涼盆踊り大会の提灯揮毫は、大学の学生支援課を通じてご依頼のお話がありました。大変驚きましたが、たくさんの提灯に揮毫するというまたとない貴重な機会をお任せいただけることは嬉しいことでした。同時に、期限までに仕上げねばならないという大きな責任も大きく、真剣に取り組む決意をしました。

活動の感想

教員採用試験や日々の学業と両立しながら、書道部の部長として、学年や学部、活動への意欲も異なる部員の意識をひとつにすることはとても大変でした。しかし、1人ひとりに合った対応を考え、話し合いの場も設けたことで、部員同士も互いに刺激し合える雰囲気が生まれ、書道部の活動を周りから高く評価してもらえるようになりました。書道展で部員が入賞する姿を見た時や、今回のように1つのイベントを成功させた時には、努力が実を結んだ喜びとやりがいを強く感じます。

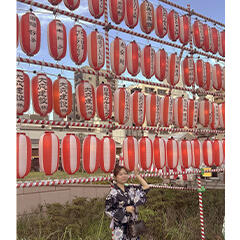

提灯揮毫では、まず書体の練習から始まり、大変だと感じることもありましたが、貴重な経験となり、楽しく取り組むことができました。盆踊り大会に行った際には、観光客の方が自分たちの書いた提灯を見て写真を撮っており、不思議な気持ちと同時に嬉しさも感じました。今回の経験を通して、来年もぜひ挑戦したいと思いました。

今後の目標

書道部での活動は、伝統も大切にしながら「部活が楽しい!」と思える雰囲気づくりは大前提とし、書道展での上位入賞に向けて技術向上にも力を入れていきます。今後もスケジュール管理や組織づくりを工夫し、部員全員が「部活動に行きたい」と思える環境を整えていきます。また、自身の学びを後輩に還元するとともに、今回の築地本願寺の盆踊り大会での提灯揮毫や書道パフォーマンスなどの活動を通じて、武蔵野大学の書道部の魅力をより広く発信する機会を増やしていきたいと考えています。そのために、SNSでの発信や他のクラブとの交流の場を設けるなど、新しいことに積極的に挑戦していきたいと思います。

さらに、書道は自分の理想作品に近づけるために、粘り強い努力が欠かせません。長年続けてきた経験を自信にかえて、教員になった後も、自分の理想とする学級や子どもの姿を大切にしながら粘り強く努力を続けていきます。そして、子どもたちには「人生を通して頑張ったことを大切にしてほしい」という思いを伝えていきたいと考えます。

(株)coco plan、エクスペリサス(株)は長谷川さんが揮毫

滝本知子様は2年生の部員が、よこはまペインクリニックは廣瀨先生が揮毫

提灯の揮毫に関わった部員

提灯の前で撮影している様子

取材・執筆:日本文学文化学科4年 三枝 愛子