2025年5月9日、法学部法律学科の佐俣 紀仁准教授の国際法ゼミに所属する3名の学生が、今春2月27日から3月9日にかけてタイ・チェンマイ県内のスゴー・カレン族の村で行われたボランティア活動について、プレゼンテーションを行いました。ゼミ生を中心とする20名が熱心に耳を傾け、発表のあとには活発な質疑応答も行なわれました。佐俣准教授は、活動への参加経験を今後の成長に生かして欲しいと考え、このような活動のフォローアップにも力を入れています。

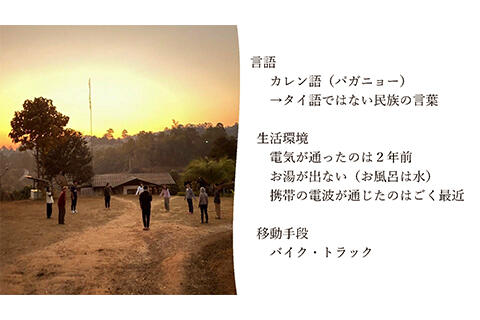

このボランティア活動は、タイの国立メージョー大学教養学部内に事務所を設けている草の根的なNGO「北タイ・アグロフォレストリー・センター」(AFC)の協力のもと実施されたものです。学生たちは現地で、貯水タンク建設等の生活基盤整備活動や苗木育苗施設建設等の森林緑化活動に携わりました。

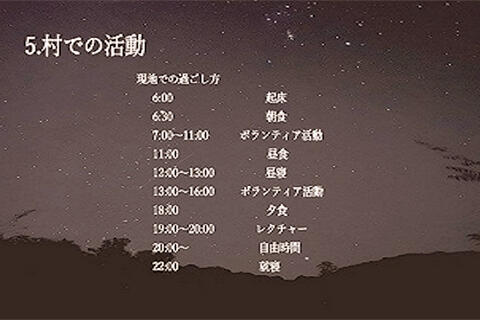

学生たちは、現地山村での「非日常」的な生活を通じて文化の違いや困難に直面しながらも、「自分に何ができるのか」という問いに向き合いました。発表では、これからボランティア活動に参加したいと考える学生に向けて、活動の魅力や自身の成長について語りました。

当日は、AFC責任者の富田 育磨氏による講演も行われました。約20年にわたってタイ北部の山村支援活動に携わり、これまでに約500人の若者と現地活動を共にしてきた富田氏は、参加者がこのプログラムを通じて「問題解決力」「視野の広がり」「多様な出会い」を得ていく様子を紹介しました。

さらに、学生たちに向けて「(ボランティア活動に関しては)オーディエンスにならず、プレイヤーになりましょう」と提案。ボランティア活動では自ら考え、行動する姿勢が重要であると伝えました。

このボランティアプログラムは、今年度も2025年8月および2026年2月に実施を予定しています。特に2026年2月のプログラムは本学のフィールド・スタディーズ(基礎FS科目)として実施されます。興味のある方は、下記Instagramアカウントより詳細をご確認ください。

https://www.instagram.com/mu.afc2024/

【コメント】

■法律学科3年生 村田 煌河さん、割田 一晴さん、三森 聖平さん(左から)

北タイの山村でのボランティア活動を通じて、私たちはたくさんの学びを得ることができました。

私たちの日常とは大きく異なる山村の環境下でも、考え方次第で自ら楽しさを見つけることはできます。何より、そこには都会では味わえない充実感がありました。また、言葉や文化が違う人と関わる中で、コミュニケーション力や判断力が身につきました。当初の不安や先入観も人の温かさや体験によって大きく変わり、自分から行動する大切さを実感しました。今後の人生にも活かせる大切な経験を重ね、また、忘れ難い思い出を作れました。ぜひみなさんにも体験して欲しいです。

■法律学科 佐俣 紀仁准教授

学生は当初、タイ山村の生活条件に戸惑っていました。電気がない、お湯も出ない、蚊帳で寝る等々…確かに現代の日本、特に都市部では、そう多く直面する状況ではありません。しかし学生たちは、少しずつ自分たちの固定観念から自由になり、タイ山村の「当たり前」を楽しむという姿勢を身につけたようでした。

AFCには、様々な教育機関、企業等から意欲的な参加者達が集まり、タイの山村で伝統的な生活様式を大切にしている山地民(スゴー・カレン族)の方々と共に暮らし、汗を流します。多様な人々と出会い、対話することも、この活動の大きな魅力です。これらの経験を通じて、本学の学生がそれぞれの世界観を豊かに広げてくれることを願っています。

関連リンク

- 学生がタイの山村で国際協力ボランティアに参加(SDGsサイト)

https://sdgs.musashino-u.ac.jp/product/20240426/ - フィールド・スタディーズ

https://www.musashino-u.ac.jp/basic/initial/fs/index.html - 輝け!武蔵野大生(保田 幹太さん)

https://www.musashino-u.ac.jp/happiness_creators/no026.html - 法学部 法律学科

https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/law/law/