仏教の考え方ってなんだろう

武蔵野大学と仏教の教え

武蔵野大学の仏教の授業って?

武蔵野大学は1924年に仏教精神を教育理念として創設されました。武蔵野大学に入学したすべての学生は、1年次に仏教の授業を通して、その理念を学びます。

「仏教の授業ってどんなことを学ぶの?」

「なんだか難しそうだし、宗教を押しつけられるんじゃないか……。」

そう感じる方もいるかもしれません。

実際、授業を受ける前は、同じように思っている1年生が少なくありません。しかし、武蔵野大学の仏教の授業は、仏教にみなさんを勧誘するものでも、お坊さんになるためのものでもありません。私たち教員の願いは、仏教の教えを通して、みなさんの心をはぐくむことです。

「今まで特に悩みもなく生きてきて、これからの人生に何も不安はない。」

そう思える人には、このコースはあまりおすすめではないかもしれません。しかし、人生に不安を感じたり、社会に疑問を抱いたりしたことのあるみなさんには、きっとこのコースで仏教の教えにふれることが問題解決の助けになるはずです。

悩みや苦しみは今も昔も変わらない

仏教プラクティスコースで学ぶのは、2500年もの長きにわたり受け継がれてきた教えです。

「そんな昔の人が考えたことなんて、今の時代に合わないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

たとえば、日常でよく使う「四苦八苦」という言葉は仏教に由来し、もともとは誰もが向き合わなければならない8つの苦しみを指しています。その中には、今日のわたしたち誰しもが経験する悩み・苦しみ、「大切な人と別れる苦しみ(愛別離苦)」や「苦手な人とも会わなければいけない苦しみ(怨憎会苦)」などが含まれています。

どんなに科学が進歩して便利な世の中になっても、人の悩みや苦しみ自体はあまり変わっていないのかもしれません。仏教の教えには、そんな悩みや苦しみに向き合うためのヒントがたくさん詰まっています。仏教が少し身近に感じられませんか?

仏教の教えに基づいた学びのカタチ

何ごとにも偏らない――「中道」という考え方

仏教では、「怠けすぎ」も「がんばりすぎ」も極端だとして退けられるべきだと説かれています。これは「中道」という考え方です。よく知られたたとえに「琴の糸」があります。弦を張りすぎてもゆるめすぎても、よい音色は出ません。どちらかに偏りすぎないことが大切なのです。

これは、仏教プラクティスコースの学び方にもつながっています。

学問と実践のどちらかだけに偏らない、「中道」を意識したカリキュラムは大きな特徴の一つです。

技術が進歩するほど、人の心が重要に?

科学技術とそれを使う人間の心

科学技術は、私たちの生活を便利にし、豊かにしてきました。 しかし、原子力が発電にも戦争にも使えるように、科学技術は使い方によって生命やその幸せをおびやかすこともあります。

科学技術そのものは善でも悪でもなく、それをどのように使うかは、使う人の心のあり方によって決まるのです。科学技術が進歩すればするほど、人の心のあり方が重要になってきます。だからこそ、心をはぐくむ学びが大切なのです。

仏教プラクティスコースの学びを通して、自分の心とじっくり向き合ってみませんか?

あの先駆者たちも仏教に注目していた?

実業家/イノベーター×仏教 物理学×仏教

iPhoneを生み出したアップルの創業者スティーブ・ジョブズは、仏教の考え方に深く影響を受けた人物と言われています。

また、世界的な物理学者アインシュタインも仏教に関心を持っていたとされ、著書には「仏教は近代科学と両立可能な唯一の宗教である」という言葉が残されています。このように、仏教の教えは時代や場所を超えて、さまざまな分野の先駆者たちにも影響を与えてきたのです。

仏教で「わたし」が変わる ーー身近にある仏教

「私のものさし」

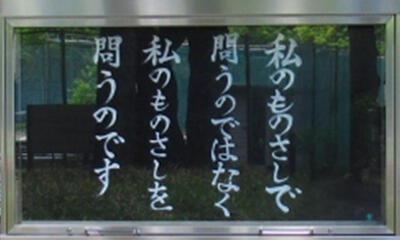

2021年6月、武蔵野大学の教員がSNSに投稿したある写真が話題となりました。そこには、大学の門前にある掲示板が写っており、仏教に関する次の言葉が書かれていたのです。

「私のものさしで問うのではなく

私のものさしを問うのです」

この「ものさし」とは、自分だけの価値観と言い換えるとわかりやすいかもしれません。わたしたちが普段ものごとを判断する際の価値観は本当に正しいのでしょうか? この言葉には、自分の価値観を問い直すことの大切さが込められています。実際、SNSを通じてたくさんの人の心に響き、共感を集めました。

仏教プラクティスコースでの学びには、自分のものさし(価値観)を問い直すための手がかりが豊富に含まれています。常に自分の価値観を見つめ直す姿勢を身につけることは、みなさんが成長していくうえでも大切になるはずです。