副専攻(仏教プラクティスコース)

心をはぐくみ、生き方や考え方の幅を広げる

仏教プラクティスコースでは、時代を超えて人々の心を支えてきた仏教の教えの中から、ものの見方を学び、みなさん自身の生き方や考え方の幅を広げることをめざしています。

仏教の考え方ってなんだろう?

仏教プラクティスコース 教員メッセージ

育成する人材像

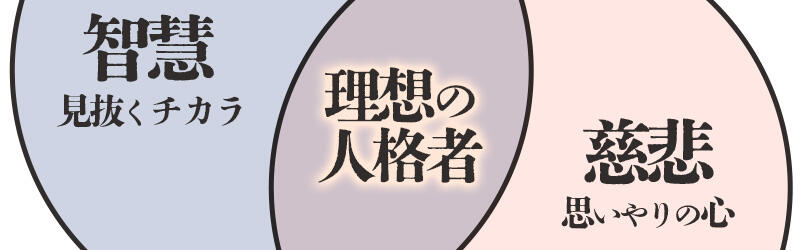

「ものごとをありのままに見るチカラ」と「すべてのいのちを大切にする心」をそなえた人

仏教プラクティスコースがめざすのは、「ものごとをありのままに見るチカラ」と「すべてのいのちを大切にする心」をそなえた人材を育てることです。

「ものごとをありのままに見るチカラ」とは、自分勝手な思いこみや世間に溢れる情報に惑わされることなく本質を見抜くチカラのことで、仏教ではこれを「智慧」と呼びます。また、「すべてのいのちを大切にする心」とは、自分のことだけではなく、ほかの人や生き物も思いやる心のことで、仏教ではこれを「慈悲」と呼びます。

仏教では、わたしたちは知らず知らずのうちに自己中心的になってしまうと考えられています。「自分さえよければよい」という考え方のままでは、地球環境や格差などの深刻な問題はいつまでも解決しないでしょう。何が本当なのか見えにくい現代だからこそ、智慧と慈悲は、わたしたちがよりよく生きるために、そして、武蔵野大学がめざす「世界の幸せをカタチにする。」を実現するためにも欠かすことができないのです。

武蔵野大学の学祖・高楠順次郎博士は、智慧と慈悲をそなえた人、すなわち理想の人格者をめざすことを建学の精神の中心に据えました。みなさんも、武蔵野大学の学生として、ともに人格向上への一歩を踏み出してみませんか。

可能性を広げる、仏教からの学び

仏教プラクティスコースは、「副専攻」として設置されています。所属している学部・学科(主専攻)での学びに加え、副専攻で仏教を学ぶことで、多角的な視点を取り入れることができ、将来の活躍の幅をさらに広げることができます。

たとえば、必修の仏教の授業を受けたある学生から、「自分の学科の学びとは異なる視点から、新たな気づきが得られました」という声が寄せられました。

大学での学びは、専門性を高めるだけでなく、視野を広げることも大切です。考えが行き詰まった時などに、まったく違う仏教的な視点から考え直してみると、新たな気づきが得られることもあるでしょう。

仏教は、まさに“智慧の宝庫”。副専攻の学びを通して得られるさまざまな「気づき」は、きっとみなさんの人生の大切な指針となるはずです。

仏教から得られる学びは様々な分野に応用可能!

心の成長を支え、豊かな人間性を育むための知識やスキル

多様な価値観を持つ人たちと協働していくために必要なコミュニケーション能力や問題解決能力

人の心に寄り添い、温かいサービスを提供するための倫理観や人間性

目指せる人材像

- 教育分野:生徒や学生一人ひとりの多様な背景を理解し、個々の成長を支援する教育者

- 国際協力・社会貢献分野:異文化理解を深め、国際的な課題に取り組む調整役やリーダー

- ビジネス分野:利益追求だけでなく社会的責任も重視する、三方よしの理念を体現する経営者やビジネスリーダー

- 環境保護・持続可能性分野:環境問題に対して倫理的な視点を持ち、持続可能な社会を目指す活動家や研究者

- 医療・福祉分野:患者や利用者の心に寄り添い、身体的・精神的なケアを提供する専門家

仏教プラクティスコースの特長

学問と実践、学びのキーワードは「学」と「行」

仏教プラクティスコースの科目は、大きく2つにわけられます。1つは、通常の授業のように教室で学ぶ学問(学)の科目。そしてもう1つは、お寺などに足を運び、実際に体験して学修する実践(行)の科目です。

一般的に「学ぶ」と聞くと、知識を身につけるイメージが強いかもしれません。しかし、仏教の伝統では、昔から学問(学)だけでなく、身体をともなう実践(行)も重んじられ、どちらか一方だけでは十分ではないと考えられてきたのです。この伝統にならい、仏教プラクティスコースでは、フィールド・スタディーズ科目という実践の科目を設け、学問だけに偏らないカリキュラムを整えています。

ピックアップ科目

仏教幸福論

「幸せ」とはいったいなんでしょうか? この授業では、武蔵野大学のブランドステートメント「世界の幸せをカタチにする。」の中心概念である“幸せ”について、仏教の視点から学びます。専門分野が異なる複数の教員が、それぞれの研究領域から得られた知見をもとに、幸せとは何か、そして、「世界の幸せをカタチにする。」ために何ができるのかを、みなさんとともに考えていきます。

フィールド・スタディーズ発展(「行」を味わう)

この授業は、「学(学問)」と「行(実践)」のうちの「行」にあたるフィールド・スタディーズ科目です。実際にお寺などに足を運び、受け継がれてきた伝統や、それを支えている人々に直接触れることで学びを深めます。さらに、坐禅や写経、お香体験などの仏教の実践を体験しながら、仏教と人間をより深く、広く理解することをめざします。教室で学んだ知識が体験と結びつくことで、生きた仏教理解が得られるはずです。

現代社会と仏教

今日の社会には、貧困や格差、介護など、解決が難しいとされる課題が数多くあります。この授業では、仏教の思想・文化・伝統が、こうした現代社会の諸課題にどのような視座を提供できるのかを探求していきます。仏教的なものの見方や考え方が、どのように解決の可能性を広げるのかを、みなさんとともに考えていきます。

教員メッセージ

仏教を学ぶことは「特別なこと」ではありません

石上 和敬 教授

「みなさんの中にある仏教的なものを発見していきましょう」

これは、今まで仏教とあまり接してこなかった学生たちに、私がいつも伝えている言葉です。なぜなら、日本の生活の中には、仏教的な文化や習慣、そして考え方がすでにとけ込んでいるからです。

仏教から生まれた言葉だけでも、皆さんの周りには驚くほどたくさんあります。ほんの一例ですが、次の短い文章の「」付の四語はすべて仏教起源の言葉です。

「講堂」の「玄関」を出ると、「食堂」が目に入り、空腹を「我慢」できなかった。

また、みなさんは、掃除をしてきれいになった部屋を見て「なんだか心までも清々しくなったな」と思ったことはありませんか?掃除を単なる労働とは思わず、心も磨かれる修行のようなものと考えるのも、仏教的な発想です。そのように、仏教に由来する考え方は、知らず知らずのうちに多くの日本人に根付き、生活の一部にとけ込んでいます。みなさんの中には、仏教の授業や仏教プラクティスコースを「自分にとって新しい何かを学ぶもの」と感じている方もいるかもしれません。しかし、仏教の教えはみなさんにとって新しいものではありません。きっともうすでにみなさんの中にあるものなのです。

仏教のお坊さんたちは、2500年もの間、理想的な人格を持つブッダに少しでも近付こうと、勉強や修行をしてきました。一方、学校で行う教育も、人格を高めることを目的にしています。ですから武蔵野大学は、仏教を学ぶことも、各学部で専門分野を学ぶことも、「人格の向上をめざす」という点では同じだと考えています。その意味でも、仏教の教えを学ぶということは、少しも特別なことではありません。

仏教の教えは、ものの見方、考え方、生き方の指針になるものです。ぜひ仏教プラクティスコースで人として成長し、人生の幅を広げていただきたいですね。

わたしが変われば世界も変わる

新作 慶明 准教授

仏教には「縁起」という考え方があります。普段は「縁起がいい」などと使いますが、もともと縁起のもつ重要な意味の一つは、「すべてのモノやコトは互いに影響しあいながらつながっている」ということです。

仏教の教えは「自分自身」に目を向けることを重視しています。周りの人や社会を直接変えようとするのではなく、自分が変わることが大切だと説いているのです。すべてのモノやコトはつながっています。わたしが変われば、その影響は友達や家族、ひいてはもっと大きな世界へと広がっていく。これが縁起の視点です。

武蔵野大学では、「世界の幸せをカタチにする。」というブランドステートメントを掲げています。「世界の幸せ」と聞くと、とても大きなことのように感じるかもしれませんが、縁起の考え方にもとづけば、一人ひとりが自分や身近な人の幸せを大切にすることが、結果として世界の幸せにつながっていくのです。すべてがつながっているからこそ、自分の幸せと世界の幸せを切り離して考えることはできません。

仏教は、すぐに問題を解決してくれる特効薬ではありません。むしろ、漢方薬のように、じわじわと効いてくるものです。たとえば、お香をたいたときに服にその香りが付着するように、学んだことはわたしたちの深層の心にしみつき、気づかないうちに次の行動や考え方に現れてくると仏教では説かれています。

大学では、主専攻で専門的な知識やスキルを身につけることが大切です。皆さんの学びの基礎に、さらに心をはぐくむ学びが加われば、まさに“鬼に金棒”。

仏教では、暗闇の中を歩むとき先を照らしてくれるのは、自分自身とブッダの教えだと説かれています。仏教プラクティスコースで心をはぐくみ、学んだ教えと自分自身をみなさんの人生の道しるべにしていただきたい、わたしはそう願っています。

人生を深く考える「心のオアシス」

Alexander James O'Neill 特任講師

仏教プラクティスコースでは、仏教を学びながら、その教えが現実世界の問題にどのように対処できるかを探究していきます。たとえば環境問題、メンタルヘルスの問題、社会的不平等といった問題に対して、仏教の立場からどんな解決策を示すことができるのかを考えていきます。

また、社会だけでなく、自分の生活や人生にも目を向けていきます。仏教は、単にさとりや死後の世界に関するものではありません。日常生活に実用的なアイデアを提供することができるものです。そして、人生に意味をもたらし、世界を理解してつながる指針となるものでもあります。たとえば、智慧について学ぶことは、本当に大切なものを見極め、自己中心的な考えにおちいることを防ぎます。そして、やさしさと目的を持って生きるための基盤を作ります。慈悲について学ぶことは、人々、動物、植物など、自分以外の他者を思いやり、すべての存在にとってプラスになることを考える助けになります。

自分や日常生活と仏教がどのように結びついているかを考えていくにつれ、学生のみなさんは、自分の心の状態を改善し、世界とより健全に関わる方法を学ぶことができるでしょう。仏教プラクティスコースでは、正しい答えを探すこと、完璧をめざすことを学生に求めません。みなさんがこれからの人生の指針について深く考えるための「心のオアシス」を提供することが、このコースの目的です。私たち教員は、そのプロセスをサポートしていきます。