受講生の声 - 田中 玖瑠珠 さん

田中 玖瑠珠 さん

アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科 2年(2022年度)

2年前期 情報技法発展B

”将来の様々な場面で役に立つ”

「受講のきっかけ」

これからのAI時代に備えるため、AIとは何かを理解したりAIに関する教養と判断軸を身に付けたりする必要があると考えていた所、AI活用が学べる副専攻と情報技法発展Bの授業を知りました。特にこの授業で学ぶ課題解決の技術や方法は、AIを活用する場面だけでなく、将来の様々な場面で役に立つと思い、受講しました。授業ではプログラミング不要で業務アプリを構築できる「kintone」を使って学ぶというところにも興味がありました。

授業での学び「現状に疑問を持ち、問題の本質を明らかにすることが最も重要」

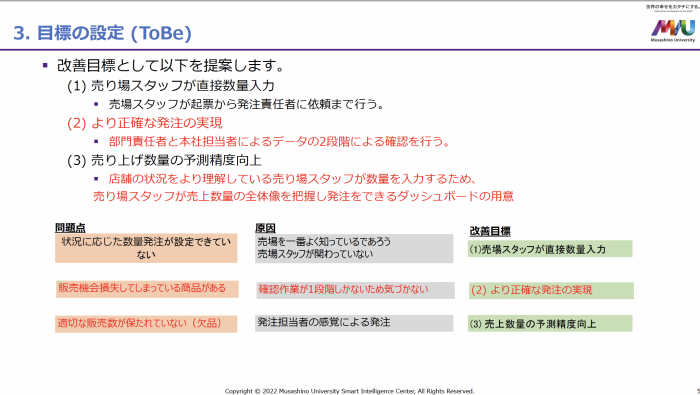

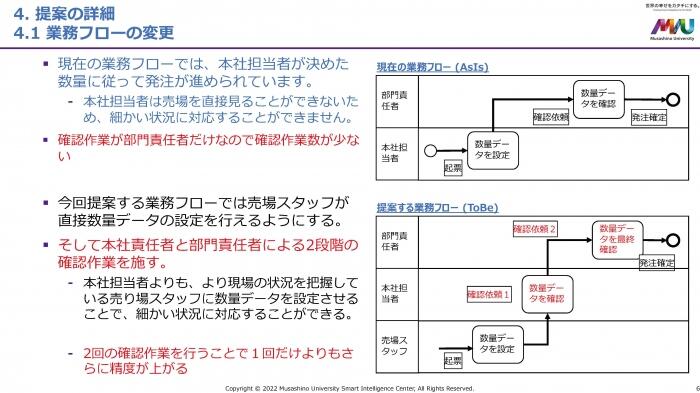

授業ではkintoneを使って商品発注プロセスの改善に取り組みました。kintone上に作られた発注システムを構築・修正しながら、ワークフローや計算方法など、様々な面から改善案を考えました。ここで最初は「より効率を高めるには?」といった直接的で明らかな問題の解決について考えていたのですが、検討を進めるうちに、それ以上に「なぜ効率化するのか」「今の状態に何の問題があるのか」といった、現状に対する疑問を持ち、問題の本質を明らかにしていくことがより重要だということがわかってきました。ここにしっかりと取り組むことで、私が最初に検討した改善案は、より良い方向へ修正されていきました。これまで問題自体に疑問を持つことはあまりしていなかったので、非常に良い経験ができました。

「授業で学んだグループワークや発表の経験を、学科でも活かしたい」

授業はすべてオンラインで開講したのですが、オンラインだからこそ対面での授業よりもコミュニケーションするための力をより多く発揮したと感じています。なぜなら、様々な学部学科生が受講していたことに加え、グループワークは誰がどのように進めていくのかは決まっておらず、誰かが主軸になって進めていく必要があったためです。

また、グループワークでは各グループの持ち時間が事前に決められていたので、発表の前には、どうすれば限られた時間の中で相手に効果的に伝わるかを考えながら発表しました。例えば、事前にその資料をパッと見た時にわかりやすいか、伝える情報に漏れはないかを確認していました。他のグループの発表にコメントする際は、その場で発表者の立場になって改善策を考えていました。私が所属する学科ではプレゼンテーションの機会が多いので、これらの経験を学科の授業においても活かしていきたいです。

図:最終課題の発表資料一部

図:最終課題の発表資料一部

「これから授業を受ける方へ」

この授業を受けることで、多方面から物事を考えられるようになります。また、ただ受講するだけではなく、学んだ知識やスキルを何かに応用しようと意識していると、より良い成果が得られるのではないでしょうか。ぜひ受講してみて下さい。