受講生の声 - 東郷 龍誠 さん

東郷 龍誠 さん

経済学部 経済学科 2年(2022年度)

2年前期 情報技法発展B

“協力することの大切さを再認識”

「受講のきっかけ」

1年生の時に履修できる残りの単位数に余裕があったため、情報系の授業を履修したことがきっかけでした。せっかくなので副専攻(AI活用エキスパートコース)を受けてみようと思い、2年生に開講される情報技法発展やプログラミング発展の授業を受けることに決めました。この発展系の授業は、全5科目5単位の中から2科目2単位を修得すれば修了認定の要件としては十分なのですが、まだ履修できる単位に余裕があったため、5科目5単位全ての授業を受けることにしました。

情報技法発展Bのシラバスを読んで、「実際の業務で使われているものを使用した実践的な授業」という印象を持ち、企業で実際に行われている業務の基礎の一部を学べると思い臨みました。授業を受ける前には、授業で使用するアプリをダウンロードしました。

授業での学び

普段の授業では、先生から授業内容について簡単に説明があり、その後グループワークを行なって課題を進めていきました。先生から実際の業務で使われている考え方や、課題の取り組み方が紹介され、グループワークの中で説明された方法を実際に使ってみる、という流れで学びました。

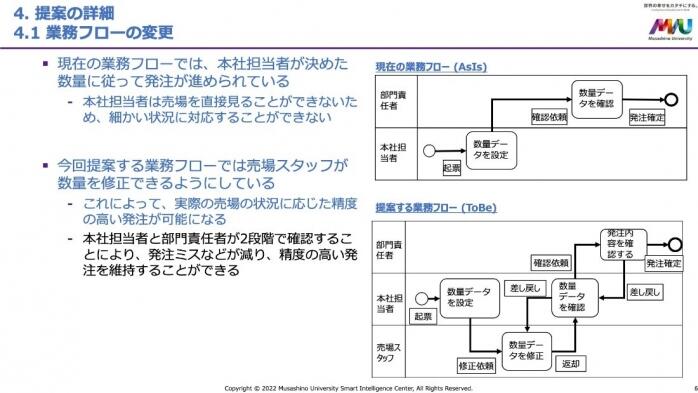

授業では発注の業務プロセスを考える課題に取り組みました。正確な発注を行うことを目標に、誰が入力し誰が確認や承認を行うかを検討しました。また、過去のデータを使って来期の売上予測を行い、予測に基づいて発注の数量を決定するマニュアルを作成しました。グループで協力して取り組むことで、より良いものを効率的に作ることができました。

「協力することの大切さを再認識」

情報技法発展Bの授業では、協力することの大切さを改めて認識しました。他の授業では、グループワークはあっても課題は各自で行うことが多かったです。しかし、情報技法発展Bでは課題もグループで行い完成させることが多かったです。そのため、成果物の完成度も個人で行うより高まりました。もちろん課題は各自で行う部分もありましたが、グループで協力することでより良い成果物が効率的に得られることを実感しました。自分1人では解決が難しそうな問題に直面した時は、今回改めて実感した協力することの大切さを思い出し、積極的に協力するようにしていきたいです。

一方で、他の人に作業を任せている時に自分は進めることができないので、自分のペースで進めることができないというデメリットもありました。その場合は、自分1人で進められる所をできるだけ進めて効率良く課題に取り組んでいました。

「授業で学んだ問題解決の手法は、将来どの場面でも役に立つ」

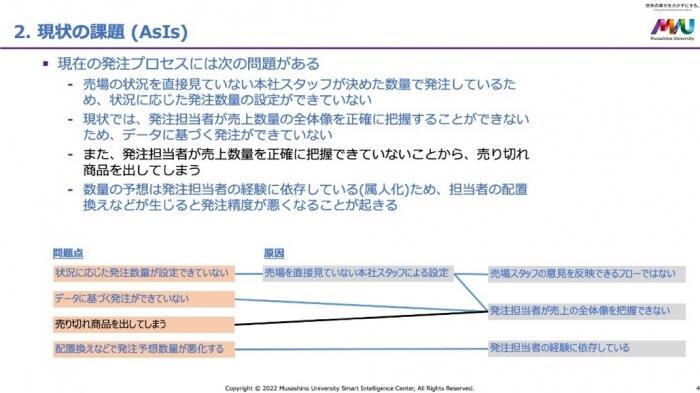

授業で学んだ問題解決の手法は、将来どの場面でも役に立ちそうだと思いました。例えば、仕事で問題が起こった時などに、「因果ネットワーク」を作成することで、根本的な原因や、原因となっている問題を解決するために有効な手段を考えることができます。問題解決までのプロセスを可視化することで、効率的に問題を解決することができるようになりました。

図:提案した業務フロー

図:現状の課題の特定

「これから授業を受ける方へ」

情報技法発展Bに限らず、情報系の授業では課題に取り組んだりそのための作業をしたりする時間が長くなります。取り組み方も1人で取り組んだり協力して取り組んだりと様々ですし、内容も異なります。そのため、作業をすることが苦ではない人には、非常に向いていると思います。ただ、「課題が完成した」「授業をやりきった」という達成感が得られるので、作業が好きではない人でも非常に有意義な授業であることは間違いありません。単位が余っているからという気軽な気持ちで授業を取ったとしても、後悔はしないと思います。

受動的な態度で取り組んでいると、大学の授業は身に付かないことが多いと感じています。特に情報系はその傾向が顕著ですので、将来いつか役に立つであろう知識やスキルを身につけるためにも、より大きな達成感を得るためにも、能動的に取り組んでみてください。