受講生の声 - 山下 琴音 さん

山下 琴音 さん

人間科学部 人間科学科 2年(2023年度)

2年後期 サービスデザイン

”身の回りにあるサービスを多角的な視点から見つめなおすことができるようになった”

この授業を受けてみようと思ったきっかけや動機は何ですか

私たちの身の回りには様々なサービスが存在しています。特に近年では、モノの提供のみならず、「新たな体験、経験」を提供するサービスも豊富になってきていると感じます。私たちの生活に欠かせない「サービス」はどのように考えられて、提供されているのか、今まで学んできたAIを使った情報分析、デザイン思考を、「サービスデザイン」という場面でどのように活かすのか興味があり受講しました。また、シラバスに書かれていた『「価値」の評価に重要となる、人間の感情や文化などを分析する考え方を学ぶ』というところに、自身の所属する人間科学科での知識も生かせるのではないかと思い、興味を持ちました。

授業では、どのような課題に取り組みましたか

「Happyを提供するごみ箱」というテーマで、グループごとに提供するユーザーの設定、アンケートやインタビュー調査によるデータ分析、仮説検証などを行い、実際にプロトタイプ(試作品)を作成しました。4週目の中間発表では、作成したプロトタイプ、分析結果をもとに作成したプレゼン資料を使い、10分間の発表を行いました。先生や、他の受講生からのフィードバックをもとに、6週目の最終発表に向けて再度ブラッシュアップを行いました。

授業を受けてみて苦労したことや努力したことは何ですか

苦労したことは、設定したユーザーに近しい年代の人へのインタビュー調査の依頼や、考案したサービスはニーズを満たせているのかを知るためには、どのようなアンケート項目を作成すればいいのかを考えることです。どんなにいいアイデア、サービスであっても、提供するユーザーのニーズを確実に満たせるということをデータで証明できなければ、賛同を得ることはできません。私たちは、何度もアンケート調査を重ねることで、ユーザーの潜在的なニーズを導き出すことで、提供するサービスの価値を証明することを試みました。

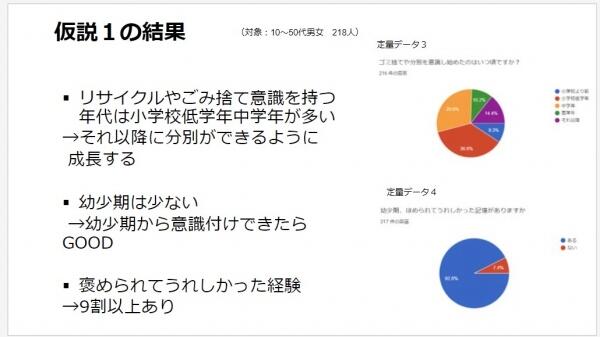

仮説1の結果

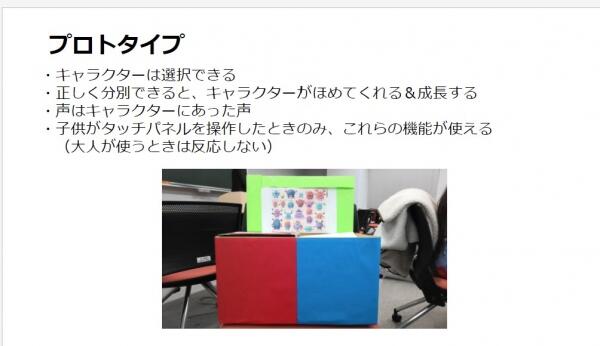

プロトタイプ(試作品)

授業を通じて「将来これは役に立ちそうだ」と思ったことは何ですか

私はこの授業を通して、自分の身の回りにあるサービスが、どういうニーズを満たすために開発されたのか、実際にこのサービスは良いものなのかを、多角的な視点から見つめなおすことができるようになったと思います。この力は将来、サービス開発に携わるときはもちろん、自分自身のことを考える際にも、様々な視点から考えることにも活かせます。

この授業を受ける方へのメッセージ

「新たなサービスを開発する」というと「創造力がないと難しいのではないか」と感じる人もいると思います。しかし、実際には、得たデータを地道に分析し、仮説と検証を繰り返すという地道な作業が必要です。また、チームでの協力が必須のため、積極的に課題に取り組むことのできる人に向いていると思います。なかなか思うようにデータが集まらなかったり、行き詰ってしまったりなど、上手くいかないと感じることもあると思いますが、他のチームのメンバーや先生、先輩など、様々な角度からのフィードバックをもとに、メンバーで協力すれば、必ず乗り越えることができます。少しでも興味がある方は、ぜひ受講してみてください。