受講生の声 - 村山 颯斗 さん

村山 颯斗 さん

法学部 法律学科 2年(2023年度)

2年後期 サービスデザイン

”実際に体験することで、サービスデザインというものに親しみを持ち、楽しめるようになる”

この授業を受けてみようと思ったきっかけ

実際に手を動かしハッピーなゴミ箱を作るという授業の説明を聞き、面白そうと思い、授業に興味を持ちました。そして、人に親しまれる製品やサービスをどのように作ればよいかを学ぶことは、今後何かを作成するうえで、とても役に立つことだと思い、履修を決意しました。授業を受ける前は、デザインということをやったことが無く、難しいものだと思っていました。またデザインは数値化できないため、運やセンス、経験則で行うものだと思っていました。授業を受けるにあたり、どのようなゴミ箱があるのか、気を配って確認するという事は行いました。

授業ではどのような課題に取り組みましたか

授業ではハッピーとはといった定義をグループワークで意見共有を行う事や、毎週講義を受けながら、実際に教わったことを生かし、プロトタイピング(試作品を実際に作成する)を行い、それを用いて、目的が達成できるか実際に試しながら調査を行いました。また、どのようなゴミ箱が欲しいかや、ゴミ箱に関して現状どのような問題があるか、実際にプロトタイプを見せることや、試してもらう事を通じて、実際に問題を解決できるかについて、どのような調査手法で行えばいいか学び、実際に様々な方法で調査を実施しました。

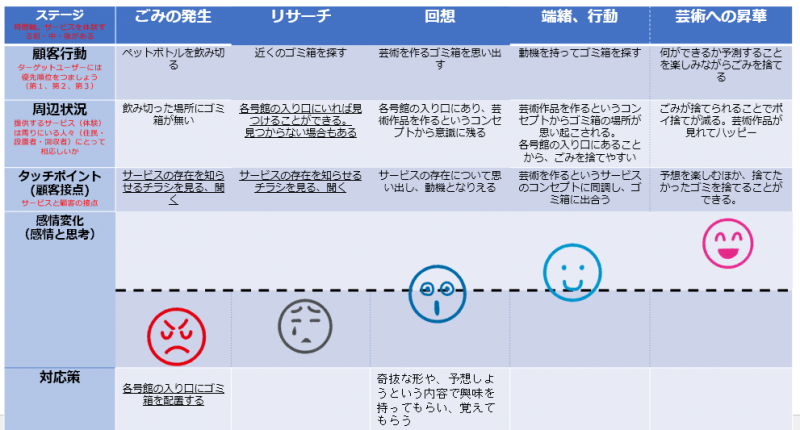

また、世の中にあるゴミ箱や、良いサービス、悪いサービスについて調査を行う事で、サービスデザインについてさらに知見を深めることができました。どのようなゴミ箱の問題を解決したいかによってグループがきまり、そのグループで作業を分担、議論しながら、プロトタイプと調査、そして、発表資料を作っていきました。ハッピーなゴミ箱というあいまいな概念からスタートして、どのような人を対象にするかを決め、ペルソナや、ストーリーボード、カスタマージャーニーマップ等を作成することを通して、どのような問題があるかや対象について再認識するともに、発表の際に伝えやすくすること等も行いました。

授業を受けてみて苦労したことや印象に残ったことは何ですか

実際に何かを作る際には様々な方法や情報を収集し、対象を決め、とりあえず作ってみることの重要性を学びました。事前の問題設定や、対象の定義が誤ってしまっていれば、その後どのように努力しても、問題を解決することやニーズを満たすことができません。そうならないためにも、量的調査や質的調査といった手法を使い分け、問題やニーズを調査し、明確にとらえることは重要であると学びました。また、いくら良いアイデアや、悪いデザインがあっても、実際に形にしてみることで気づく問題点や良い点があるため、実際に作成して、問題点やデザインの長所を発見することは重要であるという事を実体験として学びました。そしてそれを実際に対象としている人や、関係ない人に見せ意見をもらう事で、さらなる改良のヒントをもらうチャンスとなるため、とりあえず試作品を作るプロトタイピングの概念は重要であると感じました。

また、対象とする人の情報を示すペルソナや、現状どのような問題があり、それを作成するサービスによって解決することのできるか示すストーリーボード、作るサービスがある場合とない場合でのサービスとの接点と、感情の動きを時系列順で表すカスタマージャーニーマップといった三つの手法をうまく活用し、現状を整理することや、サービスの価値について、定義、説明することは難しかったです。特に、ペルソナ以外の2つは初めて知り、作成する概念であったため、苦戦を強いられました。しかし何とか説得力を持ったものを作れるよう、グループメンバーと協力しながら作成しました。

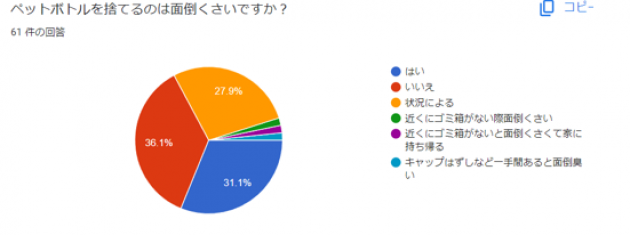

量的調査において行ったアンケートの一つの結果

ストーリーボード

プロトタイプ(バラバラのごみ箱を組み合わせると太陽の塔になる)

カスタマージャーニーマップ

「将来これは役に立ちそうだ」と思ったこと

将来役に立ちそうだと思ったことはいくつかあるのですが、大きいものを上げると三つあります。

問題があった際にそれを定義するためや、本当に問題であるのかという事を確認するためにも今回学ぶことのできた調査手法やそのコツは今後とても役に立つものだと思いました。誤った問題認識で時間やリソースを浪費してしまわないためにも、とても役立つものだと思いました。

また、実際に作ってみることで、見えてくるものや、もらえる意見が変わってくることがあることも、今後何かをデザインするうえで、机上の空論や、使いづらいものを作成してしまわないためにも役に立つと思いました。

その他今回の授業では中間発表や最終発表、ワールドカフェといった現時点でできている物を説明し、意見をもらう事のできる機会があったのですが、相手はなぜそう考えたのか、そう認識したのか、等についても考えを及ばせ、改善していくことも将来役に立つと思いました。

授業で学んだことを所属学科での学びにどのように活かすか

実際に法律にどのような問題があるかや、どのような困りごとがあるかについて調査する際に今回学び、体験した様々な調査手法を使い分けることや、とりあえずアイデアを描きだし、人に意見をもらう事、そしてもらった意見を分析することでさらに改善できるようにすることといった今回の学びを、所属学科でも生かしたいと思いました。

この授業を受ける方へのメッセージ

何か物やサービスを作るうえで、どのようなことが重要か気になっている人にお勧めです。また、実際にゴミ箱を作成するため、物作りが好きな人や、副専攻の授業で珍しい対面で行われる授業であるため、実際に人と話して、何かを作り上げたい人、学びたい人にもおすすめです。サービスデザインと聞くと、センスや経験が必要で難しいものなのではないかと思う方もいるかもしれませんが、お手本は日々の日常生活の中に大量にあります。身の回りで使っているものはすべて誰かが使いやすいようにとデザインしたものです。それをみて、どのように感じたか、どうしてそのようなデザインになったか考えを巡らせ、そして授業を受け、実際に体験することで、サービスデザインというものに親しみを持ち、楽しめるようになるはずです。是非授業を楽しんで受けてみてください。そして身の回りにある、様々な良いデザインを見つけ想いを巡らせてみてください。