受講生の声 - 高橋 悠斗 さん

高橋 悠斗 さん

経営学部 経営学科 2年(2023年度)

2年後期 サービスデザイン

”この授業は必ずあなたにとっての貴重な学びの機会になる”

この授業を受けてみようと思ったきっかけ

私は、この授業を受講する前は、副専攻で「プログラミング・データ分析・人工知能技術(AI)」などについて学んできましたが、デザイン設計やサービスの立案などについて学ぶ機会があまりありませんでした。副専攻の履修過程を進めていくうちに、2年の後期に履修する科目として「メディアデザイン」か「サービスデザイン」のどちらかを選択できるというカリキュラムがありました。メディアデザインの場合は、主にプログラミングの知識を活用し、データの可視化を行い、目的のソフトウェアやサービスのWEBアプリを開発する能力を身につけることができます。

一方で、サービスデザインの場合は、副専攻で学んできたデータ分析・人工知能技術などの知識を活用しつつ、「サービスをデザインするとはどのようなことか。」という点に着眼点を置き、ユーザーにとって新たなサービスを提案し、付加価値を提供することの意義やサービスをデザインする際の一連のプロセスについて学ぶことができます。このような違いがある中で、私は、これまであまり学ぶことができていなかったデザイン設計やサービスの立案などについてサービスデザインの授業を通して、新たに学ぶことで自分の学びの幅を広げていきたいという強い思いからサービスデザインの受講を決意しました。

サービスデザインの授業は、これまでの副専攻の授業とは異なり、あらかじめ定められた大きなテーマに対して、対面でグループごとに7週間にかけてサービスをデザインするという授業であることから、グループでのコミュニケーションや協調性などを重要視し、授業に取り組むことを意識し、授業に取り組んで行きました。

授業ではどのような課題に取り組みましたか

この授業は全7回に渡って構成されており、「Happyなゴミ箱をデザインする」という全体の大きな目標に向かって、各回ごとに取り組むべきことを明確化させ、目標の実現を図りました。目標の実現にあたり、サービスをデザインすることの意義や、サービスのデザインを検討する際に重要なポイントなどの知識を第1・2回の授業で学び、第3回以降の授業では、身につけた知識を活用し、実際にプロトタイプを作成し、アイデアを形にしていく作業を行っていきました。

私たちのグループでは「ニオイもヨゴレも気にならないHappyなゴミ箱」というサービスをデザインするために、プロトタイプを作成する際には、グループでの意見交換を行ったり、先生やSAの方のアドバイスを受けつつ、理想としているデザインに近づくような取り組みをしてきました。私たちは、初めにターゲットとなるユーザーを一人暮らしの大学生と仮定し、一人暮らしの大学生に対して、SNSなどを活用して、デザインしたゴミ箱の希望購入価格帯や実際に生ゴミなどニオイが気になるゴミの捨て方などをアンケート調査することによって、ニオイが気になるゴミへの対処法などの現状を明らかにすることから取り組みました。次に、これらのアンケート結果を用いて、一人暮らしの大学生のお財布にも優しい価格の低コスト化やSDGsに配慮したゴミ箱をデザインすることを意識し、本体は貸し出し製で無料とし、専用のゴミ袋をサブスクリプション形式で販売することやゴミ袋を燃焼した際に有毒ガスが出ないゴミ袋を用いるなど、価格面での課題やSDGs面での課題などにも対応できるような取り組みを行ってきました。

最後に、中間発表や最終発表などを通じて、他のグループ・先生方・SAの方などのフィードバックを受けたことによって、現状の課題や今後取り組むべきことを明確化させることができ、最終的には納得のいくサービスをデザインすることができました。

授業を受けてみて苦労したことや努力したことは何ですか

この授業では、数理工学科・人間科学科・経営学科など様々な学科の人たちが集まってグループが構成されていたため、1人1人が所属学科での学びを活かした「Happyなゴミ箱をデザインする」というテーマに対してのアイデアや考えを持っていました。これらの1人1人が持っているアイデアや考えを、双方で尊重しつつ、グループとしてのアイデアにまとめあげていくことに苦労しました。理由としては、数理工学科の人の場合は、実現可能性面での懸念点をあげていたり、経営学科の人の場合は、実際のデザインしたゴミ箱を販売する際の価格面での懸念点をあげていたりと、所属学科ならではの、着眼点を持っている人が多かったため、着眼点がそれぞれ異なるアイデアや考えを1つの考えとしていくことが難しいと感じたからです。

この苦労したことを踏まえて私が努力したことは、グループとしてのアイデアにまとめあげていく時に、グループの中心となって1人1人の考えを聞き出し、それらのアイデアや考えをグループ全体で共通認識を行い、グループとしての活動のプロセスを明確化させることに力を入れて取り組みました。また、どんなアイデアや考えに対しても否定的な考えを持つのでなく、そのアイデアや考えの良い点を汲み取りつつ、グループ活動が円滑かつ具体的に進行できるよう注力しました。私が中心となってグループのコミュニケーションを活発化し、今後のプロセスを明確化させることによって、アイデアや考えで溢れていくのではないかと考えたからです。また、それが結果的にユーザーに対して、よりよりサービスをデザインすることにつながるのではないかと確信していたからです。

実際のストーリーボード

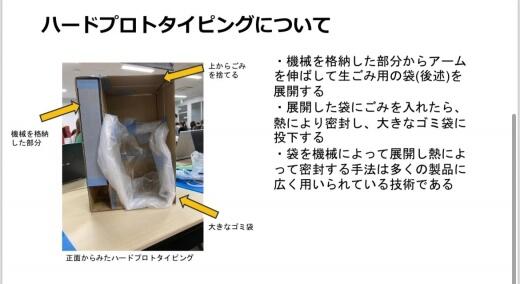

ハードプロトタイピングの詳細①

ハードプロトタイピングの詳細②

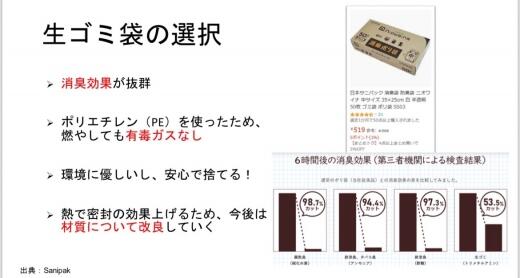

SDGsに配慮した取り組み

「将来これは役に立ちそうだ」と思ったこと

PDCAサイクルのように、サービスをデザインする際に「計画→実行→評価→改善」という一連のプロセスに基づいて授業が進められていたことから、この一連のプロセスはアイデアを生み出す際に有効的な手法ではないかと考えました。この授業のように、グループとしての意見をまとめ、プロトタイプを作成し、中間発表や最終発表などのフィードバックを受け、改善を繰り返すことによって自分たちが理想としているサービスをデザインしてくことができるということを強く実感しました。

このようなことからも、一連のプロセスに基づいて取り組むことの重要性について実感し、課題を浮き彫りにしていく手法は、今後の将来で役立つのではないかと考えました。

授業で学んだことを所属学科での学びにどのように活かすか

私は、経営学科に所属しているので、将来企業に勤めるようになった際に授業で学んだことが大いに役立つと考えています。企業での業務はチームワークが不可欠であり、コミュニケーション能力や協調性など相手を思いやる気持ちが求められます。このような考えから、この授業ではグループ活動が中心だったため、コミュニケーション能力や協調性を授業を通じて養うことができたので、今後グループでアイデアを考える際には、多様性を尊重した取り組みを行っていきたいと考えています。

これから授業を受ける方へのメッセージ

皆さんの中には、人と話すのが苦手な人や自分の意見を持つことが苦手な人がいるかと思います。対面でのグループ活動と耳にすると、大変そうだったり、作業が多そうなイメージを抱くかもしれません。ですが、先生方やSAの方が懇切丁寧に指導してくださり、とにかくサポートが手厚いので、大変な作業もグループの仲間と協力しながら進めることができます。グループで活動することが苦手な人でも、気楽に授業に取り組むことができ、今回受講した全てのグループで笑顔や対話が絶えない学びの場であったと感じました。グループで和気藹々と授業に取り組むことができ、授業を受講し終えた際には、達成感だけではなく、学ぶことの楽しさまでも感じることができました。これまでの副専攻の授業とは、異なる点が多くあり、とても魅力的な授業であると確信しています。自分のコミュニケーション能力を向上させたい人や魅力的な学びを求めている人は、是非受講してみてください。この授業の学びは、必ずあなたにとっての貴重な学びの機会になるでしょう。