受講生の声 - 張 志鈞 さん

張 志鈞 さん

グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 2年(2023年度)

2年後期 機械学習活用1

”文化や価値観が社会にとってどのような働きがあるかを、AIの分析でより正しく、客観的に、効果的に、効率的に検証できる”

授業を受けるきっかけ 「AIの実用化は、グローバル的なトレンド」

2022年後半から公開されたチャットGPTをはじめに、人工知能(AI)によるツールの便利さを知りました。欧米にとどまらず、私の地元の香港にある大学も次々とAIのツールの扱いについて話題になり、議論が起りました。それほどまでにAIが海外で重視されたことで、そこからAIの将来性が見えました。そして、チャットGPTといった言語処理AI以外にどのようなAIがあるか、どのように使えるか、それぞれのAIの仕組みやその利用法について興味を持つようになり、この機械学習活用を選び、履修しました。

授業の内容「AIによるデータ分析の仕組みと応用できる事例」

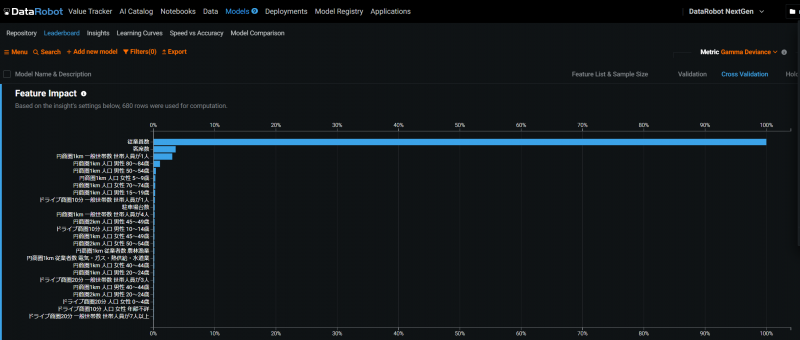

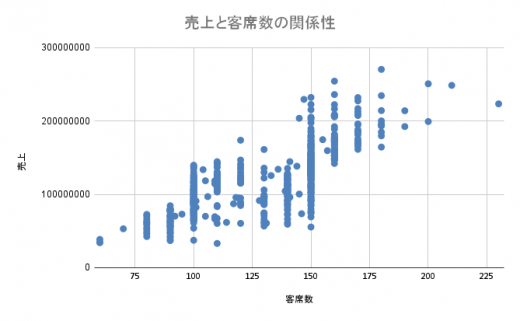

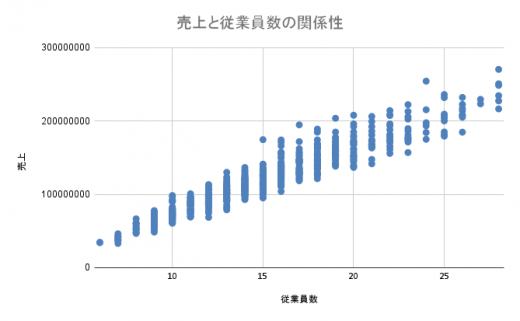

この授業では、機械学習に関する理論はもちろん教わっており、さらに実際にAIでデータ分析し、予測を行うという試みもありました。私は、この授業で「飲食店の売上の予測」と「収入が50,000ドルを超えるか予想する」というテーマで実験を行いました。授業で取り組んだ「飲食店の売上の予測」のプロジェクトでは、AIの仕組みを理解するため、私たちがAIの思考のロジックを分析しました。

関連性データの可視化①:売上と客席数の関係性

関連性データの可視化②:売上と従業員数の関係性

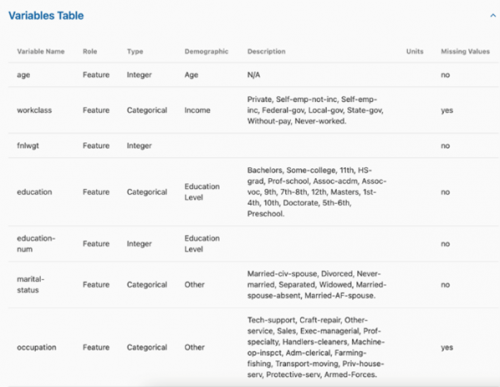

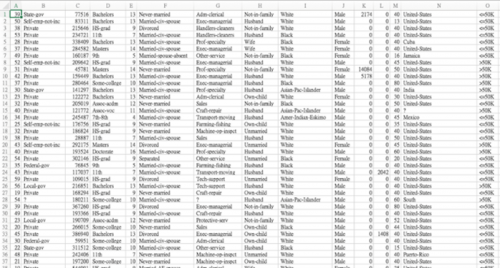

「収入が50,000ドルを超えるか予想する」については以下のような公開データを使いました

Excelでデータを整理した様子です

この資料は、UCI Machine Learning Repositoryに公開されているBarry Beckerが1994年アメリカの人口調査のデータに基づいて作成したものです。

授業を受けてみて印象に残ったこと、驚いたこと

一番印象に残ったことは、AIを用いてデータを分析する実験プロジェクトで、グループ全員が予想したものとAI分析による結果が相違していたことです。その後、先生と相談し、グループメンバーたちも改めてその結果を検討した結果、グループ全員はAIのほうが正しいと認めました。このことから、AIによる客観的な分析の凄さに驚きました。

「将来これは役に立ちそうだ」と思ったこと

将来役に立ちそうだと思うものは、この授業で扱ったAIツールの「DataRobot」です。その理由の一つとしては、実用性が高いからです。このツールの特徴はインストールが不要で、WindowsやMacOSでも簡単にウェブサイトでアクセスし、利用ができます。さらに、このツールの使い方を知り、普段自分がデータを分析したい際に、AIを利用するという新しい手段が取ることができるようになります。また、授業を通じ、教師あり学習や教師なし学習という機械学習の手法とその応用事例を勉強しました。そして、「将来どの業界はAIを利用できるか、どのように利用できるか」についても、大まかな概念を持つようになりました。将来の勉強や研究にも役に立ちそうだと思っています。

授業で学んだことを所属学科での学びにどのように活かすか

グローバルコミュニケーション学科は社会現象を研究することにより、文化を勉強する学科です。この機械学習授業で行われたプロジェクトは、社会現象を分析することに似ていると思っています。例えば、「収入が50,000ドルを超えるか予想する」プロジェクトでは、性別や人種という特徴が収入に影響を及ぼすかどうかという仮説も検証しました。その検証の結果は、社会や文化の研究に繋がっていると考えています。文化や価値観が社会にとってどのような働きがあるかを、AIの分析でより正しく、客観的に、効果的に、効率的に検証できると考えています。

これから授業を受ける方へ「視野を広げ、能力を高める機会」

機械学習が応用できる場面は幅広く、学術的な研究のみならず、マーケティングといったビジネスの場面にも使えます。そして、実験プロジェクトは、他の学部学科の学生同士とグループワークという形で行われます。お互いの専門が異なるので、問題点に対する意見や考える角度も異なります。そのようなチームワークはおもしろく、機械学習のこと以外にも様々なことが勉強できます。ぜひ受講してみてください。