受講生の声 - 近藤 行隆さん

近藤 行隆さん

工学部 サステナビリティ学科 2年(2024年度)

2年後期 人工知能技術と社会

”個人ワークで作った資料を客観的な視点で見てもらい、改善することで、

よりよい資料を作ることができた”

授業を受けてみようと思ったきっかけ、授業を受ける前の印象

この授業を受講したきっかけは、副専攻(AI活用エキスパートコース)の修了要件を満たす科目であったためです。授業を受ける前の印象として、「人工知能実践プロジェクト」に向けた練習に相当すると考えていました。そのため、人工知能技術と社会との間にはどのような結びつきがあるのか、どのような場面で使われているのかという知識を得るための授業という認識でした。AI副専攻の必修科目であったために受講するという考えであったため、授業を受けるにあたって準備したことは特にありません。これまで、AI副専攻の講義の中で学んできたAIに関する知識や意欲があれば準備は大丈夫だと思います。

授業で取り組んだ課題について

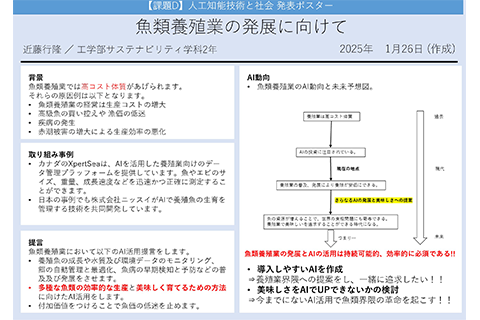

授業の前半では、AIがどのような場所、社会で使われているのか事例を調べました。そして、自分の興味がある分野である「魚の養殖業界」ではどのようなAI動向なのかを調べ、資料を作成しました。また、就活に必要なエントリーシートを書く練習として、自己PRを書きました。その後、何度もグループ内での発表とリバイス及び修正を行い、最終的な自分自身が考える「養殖業界でのAI活用の普及」と「AIを使った魚の美味しさ」というAI活用を提言するポスターを完成させました。基本的に、どの課題も発表と修正を繰り返し行いました。グループ内での共有とフィードバックを何度も行うことにより、個人ワークで作った資料を客観的な視点で見てもらい、改善することで、よりよい資料を作ることができたと思います。先輩方のリアルな就活体験談やAI活用に携わる方々のお話をいろいろと伺うことで、どのように人工知能技術が社会で使われているのか、就活はどのように行っているのかなど、多くの知識を学ぶことができました。将来に関する知識を学べる機会をもらうことで、課題の作成時に様々なアイデアが浮かびました。

授業で印象に残ったこと、努力したこと

夏休み期間の集中講義では、対面で授業が行われました。これまでのAI副専攻の授業はオンラインしかなかったため、とても新鮮だったことが最も印象深いです。実際に、対面で話してみてオンラインの方がいいところもあるなと思ったところも新鮮でした。

授業の内容では、実際にAI活用を鯉の養殖業で行った方の話を聞いていて、実際に鯉の養殖場に行き仕事を体験することでアイデアが浮かんだということや事業者がAI活用に対して快く感じていないことがあるということを聞き、現場に向かう大切さを知りました。

課題で苦労したことは、客観的にみたアドバイスを受け入れて資料を変更する部分です。なるべく、アドバイスを取り入れるように頑張りました。

授業を通じて「将来これは役に立ちそうだ」と思ったこと

先輩方の就活体験の話です。AI活用に対して学ぶことも、将来どのような職業を目指すのかという点においてとても役に立つと思います。これまで、どのような企業から内定をもらったのか、インターンはどれくらい行ったのか、どのような活動をしたのかといった身近な話を聞く場がなかったため、自分の将来について考えさせられたとともに、近い将来必ず役に立つと感じました。

授業で学んだことを所属学科での学びにどのように活かすか

「AI活用提言」で活用を提言したように、様々なことをサステナビリティ、つまり持続するためには養殖業は重要な立場にあると考えています。この授業を受ける前では、AIの活用の考えすら浮かばなかったので、持続可能性×AIを様々な場面で発見することに活かせそうだと思いました。

これから授業を受ける方へ

就職について何も考えていなかった方でも、この授業を通じて考える良い機会になると思います。

AI副専攻を学ぶ身として、意欲的に取り組む姿勢を忘れずにしっかりと知識を吸収すること、改善することが好きな方は特にこの授業に向いていると思います。

そうでない方も楽しみながら授業を受けることができると思います。