「MitO」の挑戦―FSから始まった大川市との架け橋―

No.032

工学部 建築デザイン学科 4年

白石 大翔 さん

※所属・内容は取材当時(2025年9月)のものです。学生主体でまちづくりを進める学生団体「MitO」

私は、学生団体「MitO」の代表として、福岡県大川市の方々と協力しながら、ものづくりやまちづくりをテーマに活動しています。「MitO」という団体名は、武蔵野大学の“M”と福岡県大川市の“O”を“ito”でつなぐという思いから生まれました。現在は4年生2名、2年生3名の計5名で活動しています。

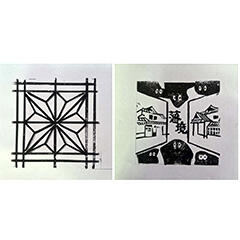

活動の目標は、「地域と共に幸せをカタチにすること」です。学生主体で企画を立案し、新しい価値を生み出すことを大切にしています。例えば、大川組子や街並みをモチーフにした「スタンプラリー」を提案した際は、重ね押しで模様が完成する仕掛けを取り入れるなど、楽しみながら大川の魅力を感じてもらえる工夫を行いました。

こうした取り組みが評価され、2024年度には『「世界の幸せをカタチにする。」ため、私たちにできること』をテーマに活動を募集した「学校法人武蔵野大学 創立100周年記念アワード」で優秀賞を受賞しました。

100周年記念アワードの詳細はこちら:https://100th.musashino-u.ac.jp/award/

1年次FSから始まった大川とのつながり

活動を始めたきっかけは、1年次に参加したフィールド・スタディーズ(以下FS)「福岡県大川市モノづくりの魅力発信プロジェクト」です。FSでは、大川家具の職人の方々に指導していただきながら、ものづくりの魅力を伝えるために個人課題として家具を製作しました。大川市を訪れる中で、職人の高い技術や地元の方々の温かさに心を動かされ、授業の一環として終わらせるのではなく「この魅力をもっと多くの人に伝えたい」と感じたことが、後の「MitO」の活動につながる原点となりました。

特に市役所での成果発表の際に「また来ます」と伝えたことが、その思いを行動に移す大きなきっかけとなりました。「MitO」は、一緒にFSに参加した同学部の鳥居 陽菜さんと2人で一緒に立ち上げ、活動を始めました。さらに活動の幅を広げたいと考え、後輩のFS参加メンバーにも声をかけました。現在は「東京(武蔵野大学)と大川をつなぐ」という軸を持ちながら、世代を超えた交流や地域との関わりを深めることを目指しています。

発表を通じた達成感と地域の反応

活動を続ける中で、市役所へのプレゼン資料づくりや企画準備など、多くの時間と労力が必要となる場面がありました。限られた人数で進める難しさはありますが、現地を訪れた際に地元の方々から「また来てくれて嬉しい」と声をかけていただくことは、大きな励みとなっています。回数を重ねるごとに地域との関係が深まっていく実感があり、それが次の活動への意欲につながっています。

さらに、FSの期間内では形にしづらかったアイデアを、サンプル(写真参照)として形にできた経験は大きな達成感に繋がりました。単に発表して終えるのではなく、地域にどのように還元できるかを考え続けることが、活動の原点であり次の活動への力となっています。活動の中では、台風の影響で成果発表が延期になるなど予期せぬ困難もありましたが、この経験も良い思い出です。

地域と共に成長する「MitO」のこれから

今後の目標は、「MitO」の活動を継続的に発展させ、地域に還元していくことです。毎年、FSに新しい学生が加わることで、多様な発想やアイデアが生まれ、活動の幅も広がっています。

具体的には、現在試作段階の「スタンプラリー」を設置し、楽しみながらまちに還元できる形を目指しています。また、東京と大川の持続的なつながりを築き、地域活性化に貢献することも目標です。

私自身は大学院生や社会人になっても活動に関わり続け、世代を超えた交流を深めることで、「MitO」が地域にとって価値ある存在となることを目指しています。学生ならではの自由な発想を活かしつつ、地域と共に成長し続ける団体でありたいと考えています。

提案したスタンプラリーのサンプル①

提案したスタンプラリーのサンプル②

完成したスタンプ

創立100周年記念アワード(優秀賞)

市役所での成果発表の様子

白石さん(右下)とMitOメンバー

取材・執筆:日本語コミュニケーション学科4年 菅原 愛実