第51回 ウェルビーイング学

ウェルビーイング学部 ウェルビーイング学科 前野 隆司 教授

新時代を創造する

ウェルビーイングな人を育てる

ウェルビーイング学部ウェルビーイング学科 教授

東京工業大学(現東京科学大学)工学部機械工学科卒業。東京工業大学(現東京科学大学)大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程修了。博士(工学)。キヤノン株式会社に勤務後、慶應義塾大学理工学部機械工学科教授、慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長を経て、2024年4月より現職。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。著書に『幸せに働くための30の習慣』(2023年)、『ディストピア禍の新・幸福論』(2022年)、『幸せのメカニズム―実践・幸福学入門』(2013年)など多数。

2024年4月、日本初のウェルビーイング学部が本学に誕生しました。経済格差や貧困、国際紛争、環境問題など、世界のあらゆる場所で対立や課題が表面化している今、人や世界の幸せを追究するウェルビーイングは、新たなパラダイムを提示する力を持つ考え方として注目されています。ウェルビーイング学部の学部長を務める前野教授に、これまでのウェルビーイング研究の成果、学部での教育内容、今後の展望などについてお話を聞きました。

研究の背景

産業革命以来の価値観を転換するために

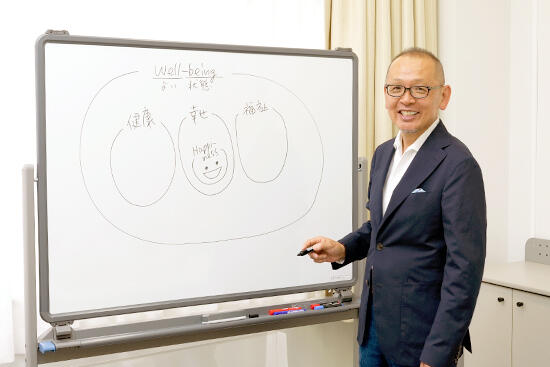

ウェルビーイングという言葉は、1946年にWHO(世界保健機関)が健康の定義で「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」と使ったのがきっかけで広まりました。ウェルビーイングはいろいろな訳し方をされているので、あいまいで分かりにくい言葉だと誤解されることもあるのですが、Wellは「良好」、Beingは「状態」ですから、シンプルに「心と体と社会の良い状態」ということができると思います。

産業革命以降、私たちの社会は経済成長を追い求め、発展を続けてきました。その結果、世界は格差と貧困、戦争やテロ、環境破壊、少子高齢化、利己主義や不寛容といった解決の難しい多くの課題を抱えています。こうした世界の歪みを刷新するために、個人や社会がウェルビーイングをめざすことは、大きな意味を持っています。

今、私たちは、産業革命以来の価値観を転換する変革期を迎えています。これからの世界をより良いものにしていくため、科学的根拠に基づいた幸せの分析、さらにその分析結果を社会に生かす応用研究、教育に力を注ぎ、個々人の幸福度の向上、ひいては世界のウェルビーイングを高めることを目指しています。

研究について

ウェルビーイングな世界をつくる幸福論

-心理学研究から導き出した幸せの4つの因子-

私は、ウェルビーイングに関する研究の中でも、心のウェルビーイング、つまり「幸せ」「幸福」にフォーカスした研究に取り組んでいます。心理学の領域では、1980年代以降、幸福に関する研究が進み、心がどのような状態であると人は幸せなのかについて多くの知見が蓄積されてきました。たとえば「格差の小さい社会は幸せである」「幸せな人は利他的」「幸せな人は創造性・生産性が高い」「幸せな人は健康・長寿」「孤独は幸福度を下げる」といったことが、エビデンスを持った研究成果として明らかになっています。

その膨大な研究データを科学的に分析した結果、幸せを構成する要素を4つに分類することができ、それを「幸せの4つの因子」として提唱しました。4つの因子とは、①「やってみよう!」因子(自己実現と成長の因子)、②「ありがとう!」因子(つながりと感謝の因子)、③「なんとかなる!」因子(前向きと楽観の因子)、④「ありのままに!」因子(独立と自分らしさの因子)です。この4つの因子がバランス良く満たされている人は、幸福度が高いと言うことができます。

多くの人は、「何か良いことがあると幸せになる」と思っていますが、本当はそうではありません。4つの因子を満たすような行動を選び、幸せな心の状態を作っておくと、創造性や生産性が上がり、健康・長寿になるのです。つまり、良いことが起きたから幸せになるのではなく、幸せでいると良いことが起きるというわけです。それをみなさんに伝え、社会に役立てることが私の役割だと考え、現在は、幸せの4つの因子をはじめとする分析を用いて、より幸せな職場、まち、教育などをつくる応用研究に力を尽くしています。

-研究成果を社会に生かす応用研究-

最近では、応用研究の一つとして、パーソル総合研究所と共同で働く人の幸せ・不幸せの因子分析を行いました。この研究により、働く人に幸せと不幸せをもたらす因子として、それぞれ7つを特定しました。幸せの因子は、①自己成長、②リフレッシュ、③チームワーク、④役割認識、⑤他者承認、⑥他者貢献、⑦自己裁量の7つ。不幸せの因子は、①自己抑圧、②理不尽、③不快空間、④オーバーワーク、⑤協働不全、⑥疎外感、⑦評価不満の7つです。この分析を元に、働く人の幸せ・不幸せを測定する診断ツールを開発し、すでにさまざまな企業で従業員の幸福度の測定に利用されています。

日本人は、ほかの国・地域に比べて働くことに幸せを感じている人の割合が低く、潜在的に「仕事とはつらく苦しいものだ」という意識を持っている人が多いように思います。一方、心理学や経営学の研究では、幸せな人は生産性や創造性が高いこと、従業員の幸福度が高い企業は企業価値、株価、利益が上がり、離職率が低いことが分かっています。つまり、「働いている人が幸せであること」は、本人の心だけでなく、勤務先の企業にもプラスの影響を与えるのです。少子高齢化の進行により多くの企業が人材確保に悩む中、人的資本経営の観点から、従業員の幸福度向上に注目する企業が増えています。働く人の幸せ・不幸せ因子の研究は、働く人と企業の両方に役立つ意義深い研究になったのではないかと思います。

教育

感性を磨き幸福度を高めた1期生

今年誕生したウェルビーイング学部では、1期生が2学期まで学びを進めたところです。1年次はとにかく感性を刺激することに時間を費やし、畑や森に行って自分が“生きとし生けるもの”の一部であることを感じてもらっています。ウェルビーイングの学びは、知識と感性の両方が磨かれなければなりません。学生には、「人は感謝すると幸せになる」という知識は持っているのに、自分がそれを実践しない人にはなってほしくない。「知っていること」と「ウェルビーイングな人になること」を両立するため、まずは知識よりも感性にフォーカスしたカリキュラムを組んでいます。2年次以降は知識を学ぶ授業が増え、さらに2学期には学生全員がキャンパスを離れ、全国各地での自然体験、企業や海外での実習などフィールドでの学びを行うことになっています。

毎学期、学生の幸福度調査を行っていますが、入学時と2学期終了時を比べると、全体として幸福度がぐんと伸びています。データはもちろん、学生の行動にもそれが現れていて、まだ入学から間もない学生が、キャンパス内にある噴水をきれいにしたいと言い出したのには驚きました。職員の方に許可をもらって自分たちで掃除をして、「先生、利他的な人は幸せだって教わりましたけど、ほんとですね!気持ちいいです」「僕らだけじゃなくみんなで掃除して、キャンパスや街をきれいにする動きに広げていきたいです」って。もう私が教えることはないんじゃないかな、と思いましたね(笑)。彼らのように世界の幸せを願ってピュアに行動できる人を、この学部で育てていきたいです。

今後の展望

教育と研究の両面で世界の幸せに貢献したい

今、教育の世界では詰め込み型から探究型学習への転換が進んでいますが、AIの発達により、同じことが社会全体でも起こりつつあります。いずれ人間は知識でAIにかなわなくなり、偏差値が高いことに今ほどの価値はなくなるでしょう。それよりも「人間味がある人」、つまり創造性や感性を持っている人がAIを使いこなし、世界をつくる時代が来るはずです。その意味で、ウェルビーイング学部は社会の革新者を育てる場だと思っています。

社会をより良くするためにという視点は、本学のアントレプレナーシップ学科やサステナビリティ学科と相通じるものを感じ、一部で連携を始めています。さらに歴史のある教育学、社会福祉学といった領域の先生方と話していても、アプローチの角度は違えど同じ方向を向いているのではないかと思います。本学のブランドステートメントである「世界の幸せをカタチにする。」が全学に浸透していることが、そう感じる理由かもしれません。

ウェルビーイングは近年、政府の「骨太の方針」やデジタル田園都市国家構想にもその考え方が導入され、官民さまざまな場面で注目が集まっています。私自身、企業人事、介護、教育、公共政策、工業など多様なジャンルの方と共同研究をする中で、ウェルビーイングの視点と実行力を持つ人材は、今後あらゆる領域で求められると確信しています。

学生が自らのウェルビーイングを高め、社会課題を解決する力を養い、世界のウェルビーイングを高める存在になることを目指し、学部での教育に一層力を注いでいきたいと考えています。さらに、大学院ウェルビーイング研究科をつくることも目標ですね。そうすれば社会人もウェルビーイングをしっかり学ぶことができますから。これからも、研究と教育を通じて、ウェルビーイングな世界の実現に貢献していきたいと思っています。

人となり

機械工学から幸福学へ

私の元々の専門は機械工学です。大学院の修士課程を出てエンジニアとしてメーカーに勤務し、大学に戻ってからもロボットや脳科学の研究をしていました。ウェルビーイングにつながる研究を始めたのは、2008年ごろ。科学技術の進歩は世界を豊かにしたけれど、それは本当に人々を幸せにしたのだろうか。製品やサービスの設計変数に「幸せ」を入れるべきではないか。工学者として、そんな思いを抱いたことがきっかけでした。そのころすでに、心理学や哲学の領域ではさまざまな幸福に関する研究が行われていたため、私は工学者らしく、そうした数多くの研究で分かったことを世の中の役に立つ形にしたいと考え、今の幸福学の研究をスタートさせました。

書と写真で美しさを追求

最近の趣味は、書道と写真ですね。書道を始めたのはほんの3年ほど前。あるオンラインシンポジウムで書道家の嶋田彩綜先生に出会い、先生の作品を見てその場で思わず「弟子にしてください!」とお願いしたのがきっかけです。まだ初心者ですが、最近「綜庵」という雅号もいただきました。

逆に、写真はずいぶん前、社会人になりたての時期に始めた趣味です。メーカーでカメラの開発をしていたので、自分が携わった製品が世に出るとうれしくてつい買ってしまって、それがきっかけで撮り始めました。最近は学生が実習する畑で野菜の花や雑草を撮って楽しんでいます。野菜の花って小さくてかわいいんですよね。

幸せな人は、誠実で利他的で良い人格を持つ、心の美しい人。つまりウェルビーイング研究とは「美しさの研究」でもあると思っています。書道は「美しい文字を書くこと」、写真は「美しいものを撮ること」だと考えれば、書も写真も、ウェルビーイング研究の一部じゃないかという気がしています。

読者へのメッセージ

「健康に気を付ける」のと同じくらい、「幸せに気を付ける」という概念が広まってほしい。これが今の私の願いです。みなさんは「食べ過ぎは良くない」「運動をした方がいい」と健康に気を付けて行動していますよね。それと同じように、「やろうか止めようか迷ったらやる方を選ぶ」「人に感謝の言葉を伝える」「人と違うところを磨く」というように、幸せにも気を付けて行動してほしい。職場で「お疲れ様です」じゃなくて「お幸せ様です」ってあいさつしてほしいくらいです。心が幸せな状態は、自分で作ることができます。健康と同じくらい幸せについて知識を得て、行動して、たくさんの方に幸せになってほしいですね。

取材日:2024年9月

- ウェルビーイング学部 ウェルビーイング学科

https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/well-being/well-being/