政治経済研究所

学術文化の発展と人類の福祉への貢献に向けて

政治・法律・経済・経営に関する理論及び実態を調査研究し、その学術文化の発展と人類の福祉に貢献することを目的として平成20年4月に開設されました。研究会、講演会・シンポジウム等の開催をはじめ国内外の大学又は専門機関若しくは研究者との人的交流及び共同事業、私立大学学術研究高度化推進事業、外部機関との共同プロジェクトの推進、研究及び調査の受託など幅広い研究活動を行っています。

本研究所は、政治経済学部の設置を機に開設されました。その後の学部再編により、現在は法学部政治学科と経済学部経済学科の専任教員が中心メンバーですが、本学他学科、さらに広く内外の研究者にも加わっていただき、最先端の研究をおこなっています。その成果は、本学の学部・大学院教育に活用されることはもちろんですが、同時に一般市民の方々にも、定期講演会の場や刊行物を通じて公開・披露されております。多くの人々に大いに活用していただきたいと考えています。

政治経済研究所年報

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| グローバル化の政治経済分析 | 浅川 公紀 | P1-34 |

| シティズンシップと政治的判断力についての一考察 | 中村 孝文 | P35-69 |

| 差異と対立から生まれる自由 | 青木 裕子 | P71-101 |

| チャールズ・テイラーにおける「状況付られた自由」と「本来性」 | 高田 宏史 | P103-134 |

| アンリ・ベルクソンにおける自由な行為の政治哲学的意義について | 斉藤 尚 | P135-155 |

| わが国消防における人事行政の研究 | 永田 尚三 | P157-176 |

| 台湾出兵と大教院・神社 | 小川原 正道 | P177-201 |

| 無党派の投票行動と影響力 | 清水 惠 | P203-231 |

| 比較研究 議会政治史(一) | 升味準 之輔 | P233-262 |

| フランス大革命期の憲法論におけるConventionの思想 | 田中 治男 | P263-279 |

| 朝鮮関係をアイルランド史中に読むべし | 齊藤 英里 | P281-302 |

| 中世ハンザ都市における領域政策 | 斯波 照雄 | P303-327 |

| ダブル・オークションと最適反応ダイナミクス | 大阿久 博 | P329-355 |

| 株式会社の再定義 | 小松 章 | P357-389 |

| 金融システムの構造と頑健性 | 田辺 昌徳 | P391-424 |

| グローバル経済とSWF | 吉國 眞一 | P425-447 |

| 書評 Robert Jervis著『複雑性と国際政治』荒木・泉川・井手・柿崎・佐伯・酒井・高杉(訳) | 飯倉 章 | P449-452 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 日本経済と省エネルギー問題 | 鈴木 英明 | P1-22 |

| 大統領就任一年経過のオバマ外交評論 | 浅川 公紀 | P23-52 |

| アニメ「聖地巡礼」を活用した地域活性化についての一考察 | 永田 尚三 | P53-75 |

| 日本と中国で生糸検査所の成果がなぜ異なったのか? | 四方田 雅史 | P77-109 |

| 比較研究:議会政治史(二) イギリス(二) | 升味 準之輔 | P111-155 |

| 「市民性の教育」の理念と課題 | 小林 正弥 | P157-180 |

| 民主主義の危機と教育 | 松下 良平 | P181-215 |

| 一九世紀イギリスにおける市民社会論 | 下條 慎一 | P217-241 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 社会科学における人間像の形成 ―大塚久雄の場合― | 齋藤 英里 | P1-28 |

| 「グローバル化」時代に経済ナショナリズムがもつ意味について | 浅川 公紀 | P29-40 |

| イギリス新会社法におけるコーポレート・ガバナンス規律 | 上田谷 恒久 | P41-84 |

| 学習プロセスと後悔 | 大阿久 博 | P85-104 |

| 消防組織(主に消防団)の防犯活動への活用可能性についての調査研究 | 永田 尚三 | P105-134 |

| 金融資本主義の行方 ―グローバル化する直接金融― | 大井 幸子 | P135-178 |

| 米国上院のフィリバスタ ――増加するその党派的使用 | 砂田 一郎 | P179-194 |

| 比較研究:議会政治史(三)第二部 フランス | 升味 準之輔 | P195-232 |

| 国際関係理論におけるナショナリズム研究 | 柿崎 正樹 | P233-264 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 国際政治理論の重要性 | 浅川 公紀 | P1-18 |

| 東日本大震災によって見えてきた消防行政の課題 | 永田 尚三 | P19-52 |

| 戦略志向性の分化と組織プロセスの影響 | 佐々木 将人 | P53-76 |

| 藤原仲麻呂と貨幣鋳造権 | 樋口 圀彦 | P77-108 |

| 戦前期ゴム製品製造業における企業間協力 ―日本・中国の都市型近代工業の比較を通じて― | 四方田 雅史 | P109-140 |

| グローバル金融資本主義の政治経済学 | 大井 幸子 | P141-182 |

| 〔研究ノート〕 フランスの植民地政策と歴史問題 | 中村 宏毅 | P183-204 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 明治十七年・浦和事件の一考察 | 寺崎 修 | P1-30 |

| 東京の災害対策と防災行政についての一考察 ―東日本大震災の教訓から求められる今後の課題とは何か― | 永田 尚三 | P31-70 |

| 現代国際法における人権と外交的保護の交錯 | 篠原 梓 | P71-102 |

| 「テロとの戦い」後への政治的想像力 ―米日中関係をめぐるイスラームのロケーション― | 鈴木 規夫 | P103-134 |

| 台湾出兵における徴兵問題 | 後藤 新 | P135-172 |

| 棚卸資産会計における低価基準と保守主義 | 高瀨 央 | P173-204 |

| 日本の国際化を考える―② ――宣教師が見た日本 | 鈴木 英明 | P205-238 |

| 田口卯吉の三菱批判 ―明治前期の海運保護政策をめぐって― | 川崎 勝 | P239-292 |

| 〔研究ノート〕 フランスのアフリカ政策に関する考察 | 中村 宏毅 | P293-324 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 国際システムにおけるネイション・ステートとその役割 | 浅川 公紀 | P1-22 |

| 思想史における所有概念の政治的・哲学的蓋然性 ―古代ギリシアから十八世紀まで― | 青木 裕子 | P23-66 |

| アメリカ契約法における錯誤と不実表示の適用領域 | 古谷 英恵 | P67-98 |

| 北海道開拓使官有物払下事件と『東京経済雑誌』の開拓使論 ―「田口卯吉の三菱批判」補論― | 川崎 勝 | P99-136 |

| 地政学から見た二一世紀型国家資本主義 ―大戦略としての金融資本主義― | 大井 幸子 | P137-162 |

| 大塚久雄の「イギリス経済史研究」 ―その問題の立て方と歴史像の形成1)― | 齋藤 英里 | 左 P1-22 |

| 国立大学法人第1 期中期計画期間に対する財政面からの評価 ―教育は重視されたか― | 大久保 和正 | 左 P23-52 |

| 「悪い情報」発生時のコミュニケーションと組織的特徴 ―平時と非常時の関係性の考察― | 渡部 博志 | 左 P53-74 |

| 消防防災行政における二重行政 ―東京消防庁方式を用いた一元化の危険性― | 永田 尚三 | 左 P75-94 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| グローバル化された世界におけるトランスナショナリズムの潮流 | 浅川 公紀 | P1-16 |

| 昨今のサヘル情勢および国際社会の対応 | 中村 宏毅 | P17-44 |

| 再審される『世俗』と『宗教』 ―タラル・アサドのポスト世俗主義論― | 高田 宏史 | P45-76 |

| 消防団の現況と課題 ―共助の要である消防団の衰退を食い止めることは可能なのか― | 永田 尚三 | P77-111 |

| 認識が及ぼす情報伝達への影響 ―『悪い情報』発生下の発言に関する考察ー | 渡部 博志 | 左 P1-25 |

| 公的研究機関によるイノベーション ―研究成果の商業化と普及の可能性― | 積田 淳史・三木 朋乃 | 左 P26-46 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| グループ・ディスカッションを通じた企業研修 「心のアドベンチャー(Adventures In Attitudes)」の高等教育への導入について(試論)(1) | 荒木 義修 | P1-16 |

| ナショナリズムの勃興 | 浅川 公紀 | P17-33 |

| 尾崎秀実におけるインテリジェンス概念の革新 | 鈴木 規夫 | P35-51 |

| 経営学における「情報」概念の再検討 | 積田 淳史 | P53-70 |

| 非侵襲的出生前遺伝学的検査についての刑事法的一考察 | 林 弘正 | 左 P1-108 |

| 哲学において師は弟子をどの程度までコントロールできるか ―レオ・シュトラウスの場合― | 飯島 昇藏 | 左 P109-142 |

| 消防行政における組織間関係史の研究 | 永田 尚三 | 左 P143-173 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| プログラム(設計)科学、文理融合、進化論的アプローチ(試論) | 荒木 義修 | P1-23 |

| 非国家アクターIGOの影響力 | 浅川 公紀 | P25-51 |

| 〈中国回教社会の構造〉にみる回漢混合社会論の陥穽 | 鈴木 規夫 | P53-73 |

| 水ビジネスにおける官民協働 | 積田 淳史・青島 矢一 | P75-101 |

| 裁判員裁判制度に内在する諸問題 - 広島高裁松江支部平成26年3月20日判決を素材に- | 林 弘正 | 左 P1-130 |

| レオ・シュトラウスの Natural Right and History の邦訳のタイトルについての覚え書き | 飯島 昇藏 | 左 P131-165 |

| 組織に影響を与える新任リーダー特有の要因 | 渡部 博志 | 左 P167-187 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 地政学再考 | 浅川 公紀 | P1-26 |

| 書評:瀬古美喜著『日本の住宅市場と家計行動』東京大学出版会、2014年 | 奥野 正寛 | P27-32 |

| 裁判員裁判に内在する諸問題 ─松江地裁平成21年10月29日判決刑事確定訴訟記録法4 条1項に基づく保管記録を素材として─ | 林 弘正 | 左P1-68 |

| 戦後の日本の乗用車産業における保護貿易政策の実証分析 | 小坂 賢太 | 左P69-100 |

| 上司との関係の長さが及ぼす組織内情報共有への影響 | 渡部 博志 | 左 P101-130 |

| 比較経済史の誕生─大塚久雄『株式会社発生史論』に関する一考察─(1) | 齋藤 英里 | 左 P131-160 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 第4四半期米オバマ政権の外交安全保障政策 | 浅川 公紀 | P1-26 |

| 経済学部講演会(政治経済研究所主催)講演録「地震リスクと防災政策」 ※p21図4の記載内容に誤りがございました。 訂正箇所はこちらをご確認ください |

瀬古 美喜 奥野 正寛 |

左P01-29 |

| 検査結果の誤伝達による クライアントの権利侵害─非侵襲的出生前遺伝学的検査との連関─ | 林 弘正 | 左P31-91 |

| 〔研究ノート〕統計的方法による過大役員給与額の算出 | 佐藤 直人 | 左P93-103 |

| 米国金融規制改革法紛争鉱物規制とグローバルSCMへの影響 | 石川 実令 | 左P105-131 |

| 研究開発活動に関するモチベーション研究のレビュー | 積田 淳史 | 左 P133-151 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 米大統領と議会のせめぎ合い | 浅川 公紀 | P1-28 |

| 障害を理由とする人工妊娠中絶についての刑事法的一考察 | 林 弘正 | 左P1-41 |

| 自由な社会は市民をどのように産出してきたのか | 藤井 達夫 | 左P43-87 |

| ハロッドの「比較生産費説」解釈についての一試論 | 伊藤 正哉 | 左P89-116 |

| なぜ人々はオンライン・コラボレーションに参加するのか? | 積田 淳史 | 左 P117-137 |

| 学修成果の推移からみる学生の特徴 | 渡部 博志 積田 淳史 宍戸 拓人 |

左P139-164 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 児童相談所の児童虐待事案への介入の在り方 ―東京地裁平成27年3月11日民事第28部判決を契機に― | 林 弘正 | P1-28 |

| ホワイトハウスの意思決定 | 浅川 公紀 | P29-54 |

| 執行機関における多様な組織実態の検討 ―選挙管理委員会の執行活動とその効果の分析に向けて― | 深谷 健 | P55-80 |

| 日本の国際化を考える ―江戸から東京へ(外国人の視点から)― | 鈴木 英明 | P81-116 |

| 文化摩擦の場としての山東牛取引 ―戦前日中間の経済制度の相違を中心に― | 四方田 雅史 | P117-148 |

| 消費者在庫についてのパイロット調査 ―概要と今後の課題― | 加納 和子 | P149-174 |

| 貿易による製品の多様化の利益:日本の乗用車市場(1953-1973)を事例として | 小坂 賢太 | P175-194 |

| プラットフォーム・マネジメントにおける普及理論の適用可能性 | 星野 雄介 | P195-218 |

| 医療モール・マネジメントの展望 | 積田 淳史 新津 泰昭 |

P219-236 |

| 経営学の視点に基づく「エリアマネジメント」の予備的検討 | 高橋 大樹 積田 淳史 |

P237-264 |

| 大学生活に占めるアルバイトと学修成果との一考察 | 渡部 博志 積田 淳史 宍戸 拓人 |

P265-286 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 比較経済史の誕生 ─大塚久雄『株式会社発生史論』に関する一考察─(2) | 齋藤 英里 | P1-22 |

| 米大統領職と緊急事態権限 | 浅川 公紀 | P23-36 |

| アメリカの農業政策と憲法 | 大沢 秀介 | P37-70 |

| ニュージーランドにおける「排他的経済水域及び 大陸棚(環境影響)2012 年法」の考察 ─日本における海底鉱物資源の探査・開発への示唆─ | 青木 望美 中田 達也 |

P71-96 |

| 経営学のヒストリカル・レビューに向けて ─引用分析およびテキスト分析 ─ | 高橋 大樹 積田 淳史 渡部 博志 |

P97-120 |

| フランス民事責任改正法草案 (2016 年 4 月 29 日)試訳 | 鈴木 清貴 | P121-150 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 現代社会と行動様式の多様化 ─ 自発的継続繰り返し囚人のジレンマの分析を通じて─ | 奥野 正寛 | P1-46 |

| 比較経済史の誕生 ─ 大塚久雄『株式会社発生史論』に関する一考察─ (3) | 齋藤 英里 | P47-64 |

| 初職における企業内訓練の男女格差 | 石原 真三子 | P65-84 |

| 貿易と製品の品質に関する実証研究 | 小坂 賢太 | P85-104 |

| 介護保険サービス地域差の統計的研究 ─ 都道府県別データによる検証─ | 松岡 佑和 | P105-124 |

| 米大統領と官僚機構 ─ 官僚統制の限界─ | 浅川 公紀 | P125-144 |

| 着床前遺伝子診断に関する刑事法的一考察 | 林 弘正 | P145-206 |

| 〈アジア〉概念の再検証と再構築 ─ 〈一帯一路〉をめぐる諸文明の凝集性─1 | 鈴木 規夫 | P207-228 |

| 田口卯吉の鉄道論 ─ 福沢諭吉・『東海経済新報』との関連で─ | 川崎 勝 | P229-262 |

| 入試選抜方法と学修プロセス ─大学への適応・授業への取り組み・教員のサポートに対する知覚の観点から─ | 高橋 大樹 渡部 博志 積田 淳史 宍戸 拓人 |

P263-302 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 21 世紀資本主義のゆくえ 〜世界経済の動向〜 | 大井 幸子 | P1-24 |

| アメリカにおけるフード・ロー&ポリシーの生成と展開 | 大沢 秀介 | P25-56 |

| 米国政治システムにおける大統領職 | 浅川 公紀 | P57-74 |

| 2期目を迎えた習近平体制の行方 | 加藤 青延 | P75-110 |

| 田口卯吉の『時事新報』批判 | 川崎 勝 | P111-144 |

| 児童期性的虐待に関する一考察 -最高裁判所平成29 年11 月29 日大法廷判決を契機として- | 林 弘正 | P145-206 |

| 民法上の正当防衛における侵害者の無過失責任の追求 | 鈴木 清貴 | P207-224 |

| 環境配慮行動の規定因に関する理論と実証研究 | 平湯 直子 | P225-248 |

| 大学生の意識と就職活動開始のタイミング 第一報 | 星野 雄介 | P249-274 |

| 定量的レビューアプローチを用いたリサーチストリームの探索的分析 | 高橋 大樹 | P275-316 |

| ケインズ『貨幣論』のマクロ経済認識 ─ ラムゼー「貯蓄の数学的理論」との比較─ | 伊藤 正哉 | P317-350 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| トランプ米政権500 日 | 浅川 公紀 | P1-18 |

| 憲法改正と機構改革で大きく変わった中国の統治構造 | 加藤 青延 | P19-48 |

| リーダーシップ論における中間管理職の二側面 | 渡部 博志 | P49-66 |

| 輸出価格と輸出先における特許保有件数 ─日本の貿易統計を用いた実証研究─ | 小坂 賢太 | P67-80 |

| 経済学説史における柏祐賢「経済秩序」論の位置 ─「制度」の経済学と後期西田哲学との関連性を軸に─ | 四方田 雅史 | P81-110 |

| 睡眠と大学生活 ─ 学修成果・授業への取り組み方・大学への適応・バーンアウトの観点から─ | 高橋 大樹 渡部 博志 積田 淳史 宍戸 拓人 |

P111-152 |

| 武蔵野大学経済学部経営学科学生の学修実態について ─ 他大学学生との比較の観点から─ | 高橋 大樹 渡部 博志 積田 淳史 宍戸 拓人 |

P153-184 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 2018年米中間選挙とトランプ政権の行方 | 浅川 公紀 | P1-16 |

| アメリカにおける食品テロへの対応 | 大沢 秀介 | P17-52 |

| 独立行政法人会計基準の改正の意義と今後の展開 | 鵜川 正樹 | P53-70 |

| 中国の「一帯一路」政策 ─その版図拡大の波紋─ | 加藤 青延 | P71-108 |

| アクティブ・ラーニングとしての社会科学系学部生による学会発表 ─教育と研究の融合を目指して─ | 星野 雄介 | P109-138 |

| 地域間介護給付水準の収束仮説の検証 ─保険者別データによる基礎分析 1 ─ | 松岡 佑和 | P139-154 |

| 一般財団法人日本禁酒同盟より寄贈された資料について | 後藤 新 | P155-170 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| これまでの私の歩みと英米の教育 | 大久保 和正 | P1-38 |

| 米大統領選挙の仕組みと実際 | 浅川 公紀 | P39-68 |

| アメリカの食品安全現代化法(FSMA)の意義と成立過程 | 大沢 秀介 | P69-102 |

| 天安門事件 ─30 年後に浮かび上がる真相と謀略─ | 加藤 青延 | P103-136 |

| 比較経済史の誕生 ─ 大塚久雄『株式会社発生史論』に関する一考察─(4) | 齊藤 英里 | P137-154 |

| 近視眼的安定性と先見的安定性 | 大阿久 博 | P155-190 |

| ポスト・ウェストファリア体制としての一帯一路構想 ─多元一体構造における〈一帯一路一天一空一心〉と量子論社会科学─ | 鈴木 規夫 | P191-206 |

| 21 世紀の金融地政学─資本主義の消滅と無制限政府の出現─ | 大井 幸子 | P207-236 |

| 景観・防災の観点からみた無電柱化─ 実証研究に向けて─ | 平湯 直子 | P237-260 |

| 1990 年から2018 年までの日本の輸出の統計的分析─ 中国、ドイツ、アメリカ、韓国と比較して─ | 小坂 賢太 | P261-276 |

| 地域間介護給付水準の収束仮説の検証─ 保険者別データによる応用分析1 ─ | 松岡 佑和 | P277-298 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 武蔵野大学政治経済研究所主催講演会 地球温暖化に伴う気候変動と資産運用リスク | 深尾 光洋 | P1-21 |

| 2020年米大統領選挙 ─ トランプイズムの継続─ | 浅川 公紀 | P23-53 |

| アメリカにおける表現の自由の動揺 | 大沢 秀介 | P55-85 |

| 慣習国際法としての植民地人民の自決権 ─ 国際司法裁判所の判決と意見から─ | 篠原 梓 | P87-118 |

| 内憂外患で揺らぐ習近平一強体制の行方 | 加藤 青延 | P119-150 |

| 「信教の自由」を再考する ─ 「日本型政教分離」の現状─ | 中村 孝文 | P151-183 |

| イギリス1909 年住宅・都市計画等法の成立過程(1) | 馬場 哲 | P185-212 |

| コロナ禍後の〈一帯一路〉構想 ─ 〈人類運命共同体〉構築における〈人権〉─ | 鈴木 規夫 | P213-240 |

| 新型コロナ対応をめぐる危機時の中央地方間のコンフリクトに関する政治・行政過程の研究─ 組織関係論の視点から─ | 永田 尚三 | P241-268 |

| 日本の輸出と貿易コスト ─自動車製造業における実証分析─ | 小坂 賢太 | P269-286 |

| 松岡 佑和 | P287-307 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 米副大統領の役割 | 浅川 公紀 | P1-17 |

| 台湾併合実現を大義名分に長期強権支配をめざす習近平指導部の打算 | 加藤 青延 | P19-40 |

| バークの保守主義思想 | 下條 慎一 | P41-55 |

| 天皇制国家と現代日本の政治文化─ 超越的天皇の存在と普遍的価値の不在 | 中村 孝文 | P57-94 |

| イギリス1909 年住宅・都市計画等法の成立過程( 2・完) | 馬場 哲 | P95-139 |

| 〈世界秩序2.0〉のその後─ R.N. ハースの〈中国〉への盲点をめぐって─ | 鈴木 規夫 | P141-166 |

| わが国における市町村消防行政の現状分析 | 永田 尚三 | P167-207 |

| カーボンニュートラル実現の鍵握る「グリーン水素」 | 西脇 文男 | P209-228 |

| 構造重力モデルを用いた関税の効果の推定についての一考察 | 小坂 賢太 | P229-244 |

| 地方財政健全化法成立後の財政調整 | 卿 瑞 | P245-269 |

| 中村 宏毅 | P271-317 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 馬場 哲

石川 一洋

加藤 青延

後藤 新

|

P1-32 | |

| 米中間選挙後のバイデン米政権と日本 |

浅川 公紀

|

P33-54 |

| 中国共産党第20回党大会の評価と中国政治の展望 | 加藤 青延 | P55-86 |

| バジョットの議院内閣制論 | 下條 慎一 | P87-105 |

| 中村 孝文 | P107-150 | |

| 尾崎秀実における〈民族〉の位相 ─ 東アジア知識人のジレンマ─ | 鈴木 規夫 | P151-174 |

| わが国の消防行政における組織間関係及び補完体制についての一考察 | 永田 尚三 | P175-201 |

| 紙をめぐるグローバル・ヒストリーについての一試論 ─近代アジア太平洋圏に焦点を当てて─ | 四方田 雅史 | P203-238 |

| ハイエクの三角形における移行過程の再検討 | 伊藤 正哉 | P239-266 |

| COVID-19 パンデミック下の地方債発行 | 卿 瑞 | P267-291 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 瀨古美喜教授(武蔵野大学経済学部)最終講義 講義録理論的思考と現実感覚による住宅・都市・地域政策 | 瀨古 美喜 | P1-22 |

| 中村孝文教授(武蔵野大学法学部)最終講義 講義録戦後日本の政治思想史学は何を問題にしていたのか? ─これまでの授業を振り返って受け継ぐべきことを考える─ | 中村 孝文 | P23-78 |

| メディア、公衆からみた米大統領 | 浅川 公紀 | P79-116 |

| シャドー・ドケットと連邦最高裁の正当性と政治化 | 大澤 秀介 | P117-146 |

| 天安門事件で出現した偽旗工作疑惑の一考察 | 加藤 青延 | P147-162 |

| 実証主義的な政治学の「社会問題」とその克服 ─批判的実在論の観点から─ | 髙橋 正樹 | P163-206 |

| イギリス1909 年住宅・都市計画等法の実施過程と評価 ─第二部「都市計画」を中心に─ | 馬場 哲 | P207-246 |

| 無電柱化の概要及び施策の変遷 ─近年の無電柱化の動向 | 平湯 直子 | P247-282 |

| 〈一帯一路構想〉における秩序概念の基礎 ─井筒俊彦〈東洋哲学〉をめぐって | 鈴木 規夫 | P283-304 |

| 「e-fuel」はモビリティー脱炭素化の切り札となるか? | 西脇 文男 | P305-330 |

| 大塚久雄と朱紹文 ─中国における比較経済史学の受容─ | 齋藤 英里 孫 宏程 |

P331-356 |

| ミドルパワーという概念から見た日本の対アフリカ外交 | 中村 宏毅 | P357-376 |

| タイトル | 著者 | 掲載ページ |

|---|---|---|

| 会社の新しい形を求めて ――なぜミルトン・フリードマンは会社についてすべて間違えていたのか |

岩井 克人 | P1-34 |

| 武蔵野大学政治経済研究所シンポジウム「東アジアのなかの日本」 | 馬場 哲 塚本 壮一 加藤 青延 後藤 新 |

P35-66 |

| アメリカ外交に関する一考察 | 浅川 公紀 | P67-82 |

| 共和党最高裁の権力化と民主主義観 | 大澤 秀介 | P83-118 |

| 20世紀転換期ドイツ語圏における世界初の社会経済史雑誌の創刊 ――『社会経済史雑誌(ZSWG)』と初期の『社会経済史季報(VSWG)』について-― |

馬場 哲 | P119-148 |

| 尾崎秀実の〈東洋哲学〉 | 鈴木 規夫 | P149-176 |

| 柑橘学者・田中長三郎の農業観・経済思想 ―「立体農業」と「山地開発」を中心に― |

四方田 雅史 | P177-202 |

| サービス産業の国際化と日本の特徴 | 小坂 賢太 | P203-226 |

| タラル・アサドにおける世俗的翻訳と他者理解 ――ヴィトゲンシュタインからの影響をめぐって―― |

高田 宏史 | P227-262 |

| 2人および多人数ゲームにおける先見的行動についての一考察 | 大阿久 博 | P263-297 |

ディスカッションペーパー IPSE Discussion Paper Series

| タイトル | 著者 |

|---|---|

| F Series | |

| ●2021F001 Intergenerational Correlation of Household Wealth: Evidence from the JHPS Second-Generation Supplement |

Michio Naoi, Miki Seko, Kazuto Sumita, Takuya Ishino |

| J Series | |

| ●2021J001 過疎地域に対する振興策が自治体の財政行動に与える影響 |

卿 瑞 鈴木 崇文 |

講演・シンポジウム・セミナー

2020.10.29 開催

令和2年度 政治経済研究所主催・経済学部講演会

「地球温暖化に伴う気候変動と資産運用リスク」

最新のIPCC報告書によると、人類が化石燃料を使い続ける限り、温暖化は進行すると見込まれている。また温暖化が地球環境に重大な影響を与える前に温暖化を止めるためには、2050年頃までに新規の排出をゼロにする必要があるとされている。化石燃料の使用を今後30年程度で止めることは非常に困難で、海面上昇、異常気象の激化、干ばつ地域の拡大による重大な影響が発生する可能性が高い。また、こうした重大な状況に直面した段階になってはじめて、各国の政府は温暖化ガスの削減に本気で取り組むようになることが予想される。その場合には石油や石炭の実質的な使用禁止や、それによる産業構造の激変が発生しうる。これは株価、地価などの資産価格を大きく変化させ、金融システムにも重大な影響を与えると見込まれる。

講師:深尾光洋教授

2022.3.19 開催

令和3年度武蔵野大学政治経済研究所主催セミナー

「日本における禁酒運動の興隆と衰退 ─ 武蔵野大学への寄贈資料に基づいて─」一般財団法人日本禁酒同盟が所蔵する日本における禁酒運動に関する資料群は、同同盟のご厚意により本学政治経済研究所に寄贈された。本セミナーでは、近代日本における禁酒運動の歴史と現在の活動について、同財団より招いた講師の方にご講演いただいた。また併せて、本学教員より寄贈資料の概要について説明がなされた。

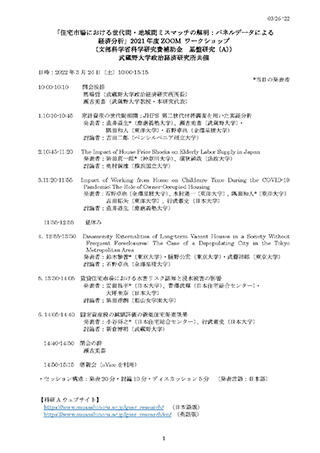

2022.3.26 開催

令和3年度ZOOM ワークショップ(科研費『基盤研究A』)武蔵野大学政治経済研究所共催シンポジウム

「住宅市場における世代間・地域間ミスマッチの解明:パネルデータによる経済分析」

本シンポジウムでは、親子二世代にわたるパネルデータを用いて家計資産の世代間相関の現状とその規定要因を分析した研究、東京圏における住環境悪化に伴う長期空き家の外部性を分析した研究、コロナ禍における在宅勤務の進展が子育てに及ぼす影響を分析した研究などを発表し、それぞれに対して討論者がコメントを行い、フロアから質問を行った。

2022.11.5 政治経済研究所シンポジウム 「リベラルデモクラシーの世界的危機」

2023.11.14 政治経済研究所講演会 「会社の新しい形――ミルトン・フリードマンはなぜ会社についてすべて間違えていたのか」

2024.10.19 政治経済研究所シンポジウム 「東アジアのなかの日本」

スタッフ

令和7年5月1日現在

| 氏 名 | 所属等 | |

|---|---|---|

| 顧問 | 石上 智康 | 本学理事 |

| 所長 | 馬場 哲 | 本学経済学部長、本学政治経済学研究科長 |

| 運営委員 | 後藤 新 | 本学法学部政治学科長 |

| 田中 茉莉子 | 本学経済学部経済学科長 | |

| 庶務 | 西崎 健司 | 本学経済学部経済学科教授 |

| 杉野 綾子 | 本学法学部政治学科准教授 | |

| 研究員 | 一條 義治 | 本学法学部政治学科教授 |

| 下條 慎一 | 本学法学部政治学科教授 | |

| 髙橋 正樹 | 本学法学部政治学科教授 | |

| 三村 憲弘 | 本学法学部政治学科教授 | |

| 渡辺 恵子 | 本学法学部政治学科教授 | |

| 中村 宏毅 | 本学法学部政治学科准教授 | |

| 三村 憲弘 | 本学法学部政治学科講師 | |

| 黄 喜佳 | 本学法学部政治学科准教授 | |

| 髙橋 侑生 | 本学法学部政治学科講師 | |

| 山﨑 新 | 本学法学部政治学科講師 | |

| 石原 真三子 | 本学経済学部経済学科教授 | |

| 大阿久 博 | 本学経済学部経済学科教授 | |

| 沓澤 隆司 | 本学経済学部経済学科教授 | |

| 齋藤 英里 | 本学経済学部経済学科教授 | |

| 平湯 直子 | 本学経済学部経済学科教授 | |

| 小坂 賢太 | 本学経済学部経済学科准教授 | |

| 新倉 博明 | 本学経済学部経済学科准教授 | |

| 松岡 佑和 | 本学経済学部経済学科准教授 | |

| 卿 瑞 | 本学経済学部経済学科講師 | |

| 那須田 晃子 | 本学経済学部経済学科講師 | |

| 客員研究員 | 青木 望美 | 一般社団法人海洋産業研究・振興協会 副主任研究員、中央大学国際経営学部非常勤講師 |

| 青木 裕子 | 中央大学法学部教授 | |

| 浅川 公紀 | 筑波学院大学名誉教授 | |

| 五十嵐 文彦 | 元本学客員教授 | |

| 石坂 芳男 | 本学客員教授、トヨタ自動車株式会社元副社長 | |

| 伊藤 哲雄 | 本学客員教授、元ハンガリー大使 | |

| 伊藤 正哉 | 佐賀大学経済学部経済学科准教授 | |

| 井上 一明 | 慶應義塾大学名誉教授 | |

| 岩井 克人 | 本学客員教授、東京大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授、日本学士院会員 | |

| 岩井 奉信 | 本学客員教授、日本大学名誉教授 | |

| Donna Weeks | 本学名誉教授 | |

| 上田谷 恒久 | 元本学政治経済学部教授 | |

| 大井 幸子 | 本学客員教授、株式会社SAIL代表取締役社長 | |

| 大久保 和正 | 本学客員教授 | |

| 大沢 秀介 | 本学客員教授、慶應義塾大学名誉教授 | |

| 岡田 順太 | 獨協大学法学部教授 | |

| 小川原 正道 | 本学客員教授、慶應義塾大学法学部教授 | |

| 奥野 正寛 | 本学客員教授、東京大学名誉教授 | |

| 小此木 政夫 | 本学客員教授、慶應義塾大学名誉教授 | |

| 柏原 宏紀 | 慶応義塾大学法学部教授 | |

| 加藤 青延 | 元本学法学部政治学科教授、NHK会友 | |

| 加納 和子 | 早稲田大学商学部准教授 | |

| 烏谷 昌幸 | 慶應義塾大学法学部政治学科教授 | |

| 川崎 勝 | 本学客員教授 | |

| 桐野 作人 | 歴史作家 | |

| 久保田 哲 | 武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部教授 | |

| 後藤 武秀 | 本学客員教授、東洋大学アジア文化研究所客員研究員、中国西安市仲裁委員 | |

| 斉藤 尚 | 北海道大学大学院経済学研究院准教授 | |

| 篠原 梓 | 元亜細亜大学副学長 | |

| 斯波 照雄 | 中央大学名誉教授 | |

| 鈴木 眞志 | 日本政治学会会員 | |

| 鈴木 規夫 | 愛知大学国際コミュニケーション学部教授 | |

| 鈴木 英明 | 元本学政治経済学部教授 | |

| 瀨古 美喜 | 本学名誉教授・客員教授、慶應義塾大学名誉教授 | |

| 高田 宏史 | 岡山大学大学院教育学研究科准教授 | |

| 髙村 壽一 | 本学名誉教授、日本エッセイスト・クラブ常務・審査委員 | |

| 土居 征夫 | 本学客員教授、一般社団法人世界のための日本のこころセンター代表理事、公益財団法人国策研究会理事長 | |

| 都倉 武之 | 慶應義塾福澤研究センター教授 | |

| 中園 和仁 | 広島大学名誉教授 | |

| 永田 尚三 | 関西大学社会安全学部教授 | |

| 中田 達也 | 国立大学法人 神戸大学大学院海事科学研究科附属 国際海事研究センター准教授 | |

| 中村 絢子 | 国際大学国際関係学研究科講師 | |

| 中村 孝文 | 本学名誉教授 | |

| 西立野 園子 | 本学客員教授、東京外国語大学大学院名誉教授 | |

| 西脇 文男 | 本学客員教授 | |

| 走尾 正敬 | 元本学政治経済学部教授 | |

| 橋詰 悦荘 |

大和大学政経学部教授

|

|

| 樋口 圀彦 | 日本臨床政治研究所主席研究員 | |

| 深尾 光洋 |

本学客員教授、慶應義塾大学名誉教授、EY新日本有限責任監査法人社外評議員

|

|

| 深谷 健 | 津田塾大学総合政策学部教授 | |

| 藤井 達夫 | 東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授 | |

| 藤原 千賀 | 本学名誉教授 | |

| 宮内 正喜 | 本学客員教授、株式会社フジ・メディア・ホールディングス顧問 | |

| 村田 玲 | 金沢大学客員研究員 | |

| 柳沢 眞実子 | 元清和大学法学部教授 | |

| 山本 祥弘 | 一般財団法人日本禁酒同盟理事 聖学院大学非常勤講師 | |

| 横山 寛 | 慶應義塾大学大学院 法学研究科政治学専攻博士後期課程 | |

| 四方田 雅史 | 静岡文化芸術大学教授 |

お問い合わせ

政治経済研究所

〒135-8181 東京都江東区有明三丁目3番3号

TEL:03-5530-7730(研究支援部 学部事務課)

E-mail:seikeken@musashino-u.ac.jp