第10回 社会福祉学 人間科学部 社会福祉学科 渡辺 裕一 教授

ソーシャルワークの力で「120歳まで幸せに生きられる世界」をつくる

人間科学部 社会福祉学科 教授

駒澤大学大学院人文科学研究科社会学専攻博士後期課程修了。博士(社会学)。東北女子短期大学生活科講師、健康科学大学健康科学部福祉心理学科准教授、武蔵野大学人間科学部社会福祉学科准教授を経て、2017年4月より現職。専門は高齢者福祉とソーシャルワーク、ソーシャルワーク教育。

社会的に困難を抱えている人を支援する専門職・ソーシャルワーカー。一般的には社会福祉士や精神保健福祉士を指すことも多いのですが、その働きが求められる場は、医療や福祉にとどまりません。社会で見過ごされている「生きづらさ」を抱えた人に気付き、その生き方を支え、社会との関係性を変えていく。そうしたソーシャルワークの実現を目指し、高齢者福祉とソーシャルワークの研究を進めている渡辺裕一教授の研究をご紹介します。

研究の背景

私自身が最期まで幸せに生きるための研究

私が今専門としている「高齢者福祉とソーシャルワーク」の研究は、実は、とても個人的な動機で始めたものです。それは、「私自身が120歳まで幸せに生きたい」という願望です。 人類の年齢の限界は115歳だと聞いたことがあります。人類としての限界を少し超えても、私は幸せに生きたい。年齢を重ねれば、誰かの支援が今よりもっと必要になる日が必ず来ます。病気のことなら医師が力になってくれますが、生き方を一緒に考えてくれる専門職は、ソーシャルワーカーしかいません。つまり、私が120歳まで自分が望む幸せな人生を送るためには、私がどんなにパワーを失っても、私の意思を尊重してくれる、力量の高いソーシャルワーカーにいてもらわなければ困るのです。そしてもちろん、そうしたソーシャルワーカーとの出会いは、私だけではなく、世の中の全ての高齢者その他全ての人にあるべきです。 誰もが、何歳になっても、どのような状態になっても、幸せに生きられる社会をつくるために、ソーシャルワークはどうあるべきなのか。そして、その力を備えたソーシャルワーカーをどう育てていくのか。その答えを求めて、研究に打ち込んでいます。

研究について①

社会で「生きづらさ」を感じる人のために

社会には、さまざまな理由で「生きづらさ」を感じている人がいます。ソーシャルワーカーとは、生きづらさを感じている人が、より良く生きられるように支え、その人の人権を守り、周りの人や環境との関係性、またはその環境を変えていく専門職です。 生きづらさを感じている人の中でも、私が研究対象としているのが、高齢者です。高齢期の生きづらさの原因は、本人の意思決定の影響力が低下してしまうことにあります。身体機能や認知機能の低下、さらに収入の減少は、高齢者の行動を制限し、本人の思うように生きることを難しくします。「体が動かなくなり、やりたいことができなくなるので楽しくない。見た目も美しくなくなる。だから高齢者になりたくない」そんなことを言う学生もいます。 しかし、高齢者になると楽しくなくなる、というのは高齢者に対する決めつけでしかありません。その背景には、社会全体に広がる高齢者への差別的な見方があり、それが高齢者の行動と人生の選択肢を狭めているのです。社会的偏見がその人の生きづらさを助長しているのなら、社会そのものを変えていくことも考えなければなりません。 個人の支援と社会を変えること。その全体を視野にいれた働きかけをすることが、ソーシャルワーカーに必要とされる能力だと思います。

研究について②

限界集落はどうすれば存続できるのか

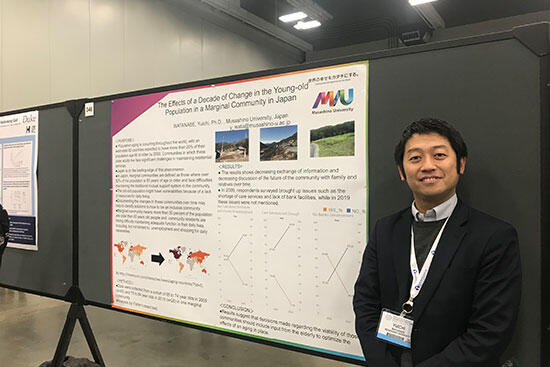

-効率化によって押し出される「周縁化集落」-

私が今特に力を入れて取り組んでいるのは、限界集落と呼ばれている地域で、高齢者がより良く生きられる環境をつくるため、住民をエンパワメントする(影響力を高める)ためのソーシャルワークの実践の在り方の研究です。 「限界集落」とは、高齢化率が50%を超え、集落としての機能が失われた地域を指す言葉です。こうした集落では、過疎化、産業の衰退、交通の便の悪化などにより、生活に必要なモノやサービスなどの資源が確保できない状況にあります。 限界集落という名称からは、「住民の集落を維持する力が限界を迎えた地域」という印象を受けます。しかし私は、集落の機能が失われていく原因は、住民の力の限界という内的な理由ではなく、効率化を重視する考え方、産業構造の変化、人口構造自体の変化といった、地域を取り巻く環境との関係にあると考えています。つまり、外的な理由で「周縁に押し出されてしまった」と見ることができるのです。そのため、最近私はこうした地域を「限界集落」ではなく「周縁化集落」と呼んでいます。 周縁化集落からは、さまざまな資源が奪われています。買い物をする店やバスなどの交通手段は、分かりやすい例でしょう。さらに、市町村合併によって、それまで地域のお年寄りの健康情報を把握していた保健師等の専門職が別の地域へ異動になって配置されなくなったり、診療所の診察日が減ってしまったりした地域もあります。その集落に資源を使うことが「効率的」「経済的」ではないと判断されてしまうと、集落の住民は持っていたものをどんどん奪われ、人口が多い地域、発言力の強い地域に資源が偏っていくのです。

-住民の影響力を高めるコミュニティ・オーガナイジング-

集落の機能を維持し、生活に必要な資源を取り戻すためには、弱い立場に置かれた住民自らが立ち上がり、資源配分の意思決定に対する発言力を高める必要があります。そのために、私の研究では、ソーシャルワーカーによる「コミュニティ・オーガナイジング」という手法を実践し、その効果を検証しようとしています。 コミュニティ・オーガナイジングとは、ある問題に対して、人々の共感を高めて組織化し、変化に向けた戦略を立て、組織化によって得られたパワーを原動力に社会を変えようとする方法です。これまで、差別や偏見によって社会から排除されていた人たちが、権利と力を回復し、影響力を発揮するための活動に用いられてきました。 過去に、コミュニティ・オーガナイジングを超高齢化した地域社会で実践した例は、聞いたことがありません。大きなチャレンジではありますが、周縁化集落に住む高齢者だけでなく、集落を離れて暮らす家族や元住民なども巻き込みながら、共感を広げ、失われた集落のパワーと権利を回復する働きかけをしていきたいと考えています。

研究について③

移民やLGBTQなど、従来の枠組みにとらわれない対象にも貢献できる教育を

また、力量の高いソーシャルワーカーを養成するための教育の在り方についても、研究を行っています。具体的には、日本ソーシャルワーク教育学校連盟の研究プロジェクトへの参加、さらに、自分自身が取り組んでいる教育実践を通じて、その教育効果を測定・評価しています。 ソーシャルワーカーは、個人の支援から社会を変えることまでを視野にいれた働きかけをする専門職です。しかし、ソーシャルワーク教育や実践の場では、個人の支援に偏っているのが現状であり、社会や世界に働きかける力の教育や実践はまだ不十分だと感じています。 また、社会福祉士の養成課程では、「障害者福祉」「児童福祉」「高齢者福祉」といった分野ごとに、いわば縦割りの教育が行われがちですが、そうした枠組みでは捉えきれない、新たなソーシャルワークの対象が生まれています。たとえば、移民や難民、LGBTQといった人たちの抱える困難です。社会で生きづらさを感じ、ソーシャルワーカーを必要とする人は、これからも増え続けるかもしれません。分野に縛られることなく、ソーシャルワークのコアになる知識と技術をしっかりと学び、どんな対象に対しても専門職として貢献できる力を養うことが必要だと考えています。 本学の社会福祉学科では、2021年度入学生から新カリキュラムがスタートします。国家試験受験資格を得るために必要な科目に加え、選択科目の中に、アントレプレナーシップ(起業家精神)、コミュニティ・オーガナイジングなどに関する科目を設け、広い視野から社会を変える未来型ソーシャルワーカーの育成に取り組みます。「社会福祉士国家試験受験資格のため」というミニマムな学びにとどまらない学びを提供できるのは、本学ならではの強みだと感じています。

人となり

握れなかった大ばあちゃんの手

研究者としての私の原点には、おそらく、曾祖母の臨終に立ち会った経験があると思います。

曾祖母(私は「大ばあちゃん」と呼んでいました)は、私が中学2年の時、96歳で亡くなりました。

その時の私は、「死」がものすごく怖かった。大好きだった大ばあちゃんの、すっかり細くなってしまった手を見て、最期にその手を握ることができませんでした。得体の知れない「死」が怖くて怖くて仕方ありませんでした。

大ばあちゃんは高齢になって役割を失い、もう自分の居場所がない、と感じていたのかもしれません。今になってみると、最期に大ばあちゃんの手を握れなかったのは、最後の最後で、大ばあちゃんに居場所がないと思わせてしまったかもしれない。そんな罪の意識は、今も持ち続けています。それが、すべての人が「居場所がない」なんて言わなくてもいい、誰もが「ここにいていいんだ」と思える世界をつくろうと思った原点にあるような気がします。

高3まではプロサッカー選手しか頭になかった

とはいえ、大学で高齢者問題を学ぼうと思うようになったのは、受験ギリギリの時期。それまでは、本気でプロサッカー選手になるつもりでした。 サッカーは小学4年で始めました。中学2年生の時にJリーグが誕生して、地元のJリーグクラブのユースチームのセレクションも受けました。結果ですか? ダメでした(笑)。 高校生になっても、プロを目指す気持ちは変わりませんでした。朝早く登校して自主練をして、ずっとボールをいじって、放課後は部活で練習して、部活後も自主練をして。そんな3年間を過ごしたのに、3年の時にケガをしてレギュラーを外され、それがきっかけでプロを諦めました。自分ではそれを挫折だったと思っているんですが、周りに言わせると、「やっと気付いたか」ということだったようです(笑)。 今はもうプレーすることはなくなりましたが、サッカー観戦は今も趣味の一つです。ほかにも、温泉、旅行やバーベキューなど、趣味はいろいろあります。特にバーベキューは、アメリカに留学している間、友人や同僚の家に招待されて楽しむこともありました。日本とスタイルは異なりますが、ワイワイ集まって食べるのは同じ。あの雰囲気が好きなんですよね。

今後の展望

「最先端」の地から社会に働きかける

研究の成果を地域社会、そしてソーシャルワーク教育の現場で実践し、人の生活をより良くすることにどう貢献できるかを常に考えています。 「限界集落」をフィールドに研究を始めた13年前、私は集落を持続可能にするためには、住民の「助け合いのパワー」が鍵になると考えていました。ところが、研究のために集落に通い続けるうちに、その考えが間違っていたことに気付かされました。集落の高齢化は進む一方で、今や60代はまだ若手、80代から90代が住民の中心になっていきます。高齢化が極端に進めば、住民同士の助け合いに依存することは、もはや不可能です。 これから日本のあらゆる場所で、こうした極端な高齢化と周縁化が起こる可能性があります。今私が研究のフィールドとしている集落は、その意味で、日本の「最先端」です。国は、まだ地域の助け合いを重視する政策を打ち出していますが、「最先端」の集落を見れば、それがいずれ立ち行かなくなることは明らかです。集落の内部での「助け合い」だけではなく、集落を取り巻く外的環境に働きかけ、集落と社会との関係を変えることで生活に必要な資源を取り戻さなければ、そこで暮らす人の生活を保障することはできません。そのことを、私の研究を通じて訴えていきたいと考えています。

―読者へのメッセージ―

私はみなさんと一緒に、誰もが幸せに生きられる社会をつくっていきたいと思っています。「幸せ」の概念は、本当はとてもあいまいですが、私は、幸せは自分に居場所があること、自分がここにいていいんだと思えることだと考えています。「幸せに生きる」ことは、必ず他者との関係の中で考えなければなりません。他者を受け入れ、偏見による差別をなくし、誰もがお互いを尊重しあえる社会をどう実現するのかを、私たちは考えて行く必要があるのではないでしょうか。 誰もが、どのような状態にあっても、幸せに生きられる社会を、一緒につくっていきましょう。

取材日:2021年2月