第53回 臨床薬学 薬学部 薬学科 三原 潔 教授

データサイエンス時代に活躍する

薬剤師に求められる能力とは?

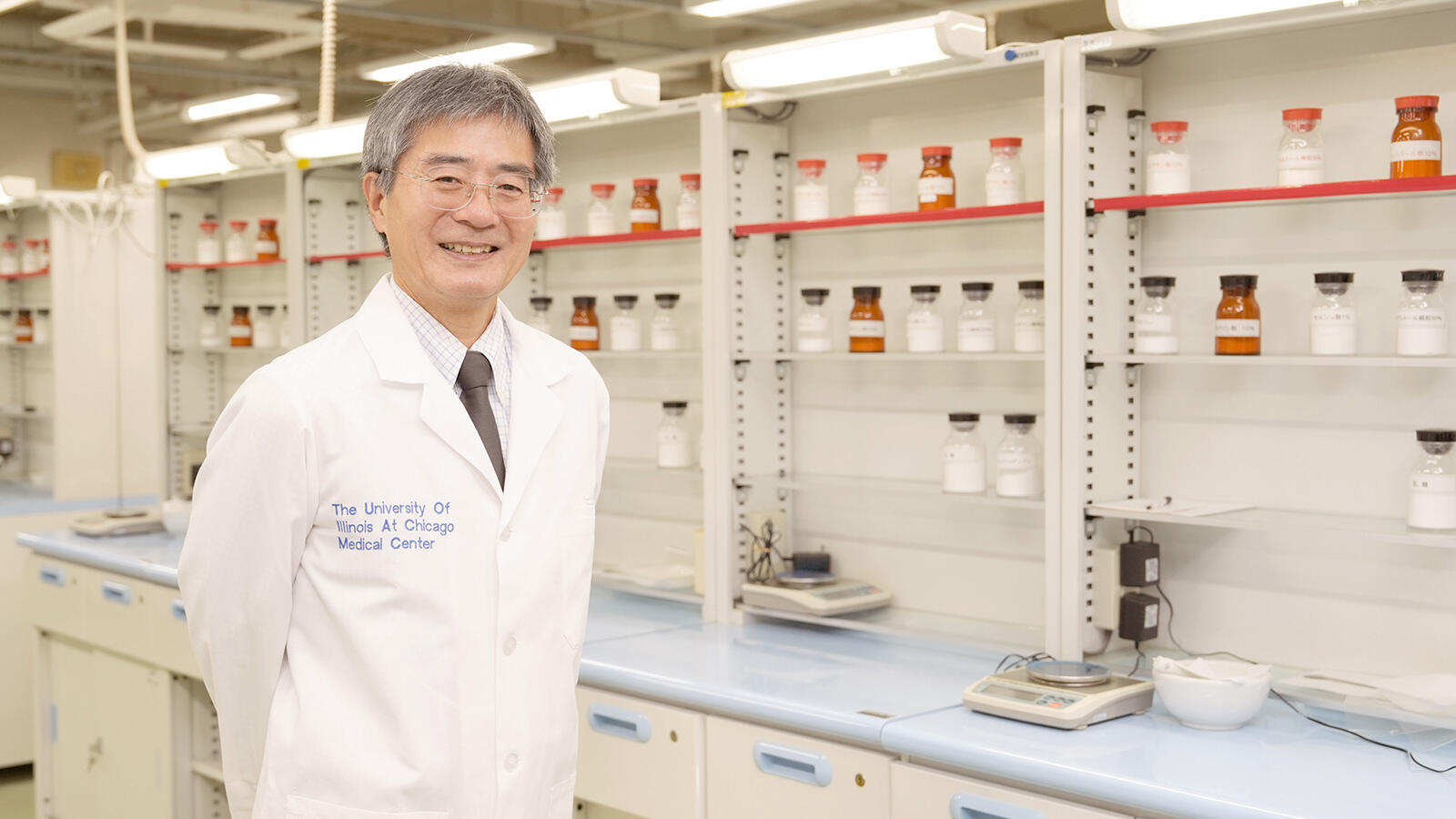

薬学部 薬学科 教授

京都大学薬学部を経て、同大学院薬学研究科博士後期課程修了。明治薬科大学助手、イリノイ州立大学シカゴ校薬学部留学、慶應義塾大学医学部薬剤部助手などを経て、2006年度より本学薬学部に助教授(准教授)として着任。2014年より教授。また2022年に共同研究や医薬品の効果や副作用などをビッグデータを用いて解析する「臨床薬学センター」センター長に就任。専門は医療薬剤学、薬物動態学、オーダーメイド医療。

近年、新薬の開発やその効果の研究にも、さまざまな医療データを活用するデータサイエンスが必要不可欠となっています。おかげで次々に新しい治療薬の開発なども進んでいますが、一方でそれら新薬はすべての患者に対して同じ効果があるわけではありません。ビッグデータを活用した薬剤疫学を研究する三原 潔教授に、研究の意義と学生たちが大学で学んだ成果を将来生かすための教育についてお話をうかがいました。

研究の背景

薬剤の作用を数理学的解析によって明らかに

中高生の頃から理科好きでした。そして山口県にある実家の近くに製薬会社の大きな工場があったことが、薬学の分野に興味を抱くきっかけとなっているかもしれません。大学進学では理学部や農学部も考えましたが、最終的に薬学部に進学。私の場合、薬剤師をめざすというより、新薬を開発する研究者になりたいという希望がありました。

大学4年生の時に医療薬学の一分野である薬剤学に興味を持ちました。特に薬剤がどのように生体内に入って、臓器など目的の部位で効果を発揮し、その後、生体内から消失するのかというプロセスを、数理学的解析によって明らかにする「薬物動態学」と呼ばれる分野に面白さを感じました。実はこの薬剤学・薬物動態学は、医学部などでは学ぶことができない、薬学部ならではの学問分野で、製薬にも直接関わっている研究を行っています。

博士後期課程を修了後、私は本格的に人間の薬物動態を血液中の薬物濃度などのデータを用いて研究するようになりました。数百人のデータを扱う解析に関わるうち、生体内の薬物動態だけでなく、人間集団における薬の効果や副作用の要因を解析する疫学(特に薬剤疫学)に関心を抱き、現在はそちらの研究に力を入れています。

疫学というのは一般的には特定の人間集団における健康状態、あるいは病気の広がりやパターンなどの研究と分析を行う学問で、薬剤疫学はこれを薬物の使用とその効果や影響を研究に適用し、その研究成果は世界中で製薬分野で生かされています。

研究について

ビッグデータを用いた医薬品の効果や副作用の研究

薬剤疫学の研究とは、いわゆる「ビッグデータ」を用いた薬の効果と副作用の解析です。私の研究室では、主に独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用データベース(JADER)や厚生労働省が管理する「レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)」の誰もが利用医可能なオープンデータを用いて、医薬品の副作用発現状況やその要因の解析に取り組んできました。これら国内の医療ビッグデータは自由にダウンロードできるので、学生の卒業研究にも活用しています。研究室の学生たちにはそれぞれのアイデアを生かした自由な研究に取り組んでもらい、その成果を学会発表するよう指導しています。

自宅でバーチャル実習を行う教育方法の開発

薬学部の教員として、コロナ禍をきっかけに「いつでも、どこでも、やりたい時に」を目標に自宅でできる遠隔学習プログラムの開発にも取り組んできました。その成果として2024年度より本学薬学部では、VR(バーチャル・リアリティ)ゴーグルを学生に貸し出し、自宅で調剤技術学習支援ソフトを使ったバーチャル空間での調剤(処方箋に基づき、適切な量の医薬品を患者のために準備する業務)実習を行えるようになっています。初年度より多くの学生に利用してもらっているので、今後、その学習効果を科学的に証明し、全国の薬剤師養成教育に生かしていく可能性を模索していきたいと考えています。

今後の展望

リアルワールドデータによる精度の高い解析

私の研究室ではオープンデータだけではなく、大規模なリアルワールドデータ(診療データ)を購入して、特に糖尿病患者での医薬品の治療効果の要因解析を行っています。こちらは若手教員を中心に研究を進めていますが、海外の学術雑誌に論文掲載されるなど大きな成果を上げています。

最近開発された新しいタイプの糖尿病治療薬は、糖尿病だけでなく心血管障害(心筋梗塞、脳梗塞など)や心不全、腎臓病に対しても効果があることが薬物疫学の研究によって明らかになってきました。ただし、実際の臨床現場で、患者さん一人ひとりにそれらの効果が出るかどうかは明らかではありません。たとえば薬の服用を忘れる患者さんもいますから、効果が予想より小さいこともあるでしょう。リアルワールドデータ(診療データ)は、医療現場におけるまさに“リアル”な診療データなので、そうした個別の患者さんの特性や要因も加味して薬の効果をよりきめ細かく解析することができるわけです。今後はさらに広範な電子カルテ情報を活用した解析をすることで、精度の高い薬の効果や副作用についてのエビデンスを見いだせるのではないかと期待しています。

教育

学生の主体性を養う教育手法を!

大学における薬学教育は、2006年度から6年制となりました。それに伴って調剤学と関連性の高い薬剤学を専門とする多くの教員が薬剤師実務の教育にも関わるようになりました。私もその一人であり、本学でも主に薬剤師実務教育を担当しています。6年制への移行によって演習や実習の回数が増えただけでなく、学生のグループ討論の実施も必須となりました。そこで、本学部では問題立脚型学習やチーム基盤型学習など学生が主体的に関わることのできる新しい教育手法を積極的に導入してきました。

先ほどお話したVR技術の活用も自宅でできるというメリットに加え、学生に自主的に学習に取り組む姿勢を身につけさせるためにも有用だと考えています。VRに加えてAIなど先端技術の進展も踏まえながら、学生の主体性を重視した教育方法については今後も試行錯誤を重ねたいと考えています。また、社会に出たらチームで仕事をするケースがほとんどです。学生時代から仲間と協力し、お互いに高めあう姿勢を養っていただきたいと思います。

個から全体へ。そして全体から個へ

学生には在学中に科学的なものの見方や考え方をしっかり身に付けてもらいたいと思っています。多くの学生は卒業後に薬剤師として国民の健康・公衆衛生のために働くことになります。最初のうちは患者さん一人ひとりのことを考えるだけで精一杯かもしれません。しかし薬剤師として真に社会貢献を目指すのであれば、ぜひ薬剤疫学で学んだ患者集団に対する科学的な視点も持っていただきたいと思っています。

さらにそこから患者集団の治療データを患者一人ひとりの治療に生かすことができるようになれば薬剤師として一人前です。薬剤の効果に関するビッグデータの解析からわかることは、すべての人に同じく効果のある薬剤はないということです。これからの薬剤師には、患者さんに応じてより効果を発揮する高い方法を選ぶ「個別化」の能力が問われることになるでしょう。そのためには「個から全体へ。そして全体から個へ」と考えることができる科学的なものの見方や考え方が必要不可欠なのです。

人となり

趣味は硬式テニスと囲碁・将棋

体を動かすのが好きで大学では硬式テニス部に入っていました。部活の仲間とはずっと友人関係が続いており、先日、久しぶりに後輩とのプレーを楽しみました。

もう一つの趣味は小学生の頃に父から教えてもらった囲碁・将棋です。しかしながら最近はもっぱらテレビなどでプロの試合を観戦するだけにとどまっています。長らく森内俊之9段を応援していましたが、やはり最近は藤井聡太7冠の活躍に注目しています。彼のコマの特性を最大限生かした指し手が、実に論理的で美しく、素晴らしいですね。藤井さんをはじめとする若手棋士からは、AI時代の新しい棋士像・棋風を感じます。

実は日本史マニア

ずっと理系だった私ですが、実は日本史が大好き。小学生の頃からNHK大河ドラマは欠かさず見ています。読書も研究関係を除けば、歴史書や歴史小説が多いですね。そういえば2024年の大河ドラマは紫式部や藤原道長が登場し、主な舞台は平安京。京都で大学生活を過ごした私にとっては感慨深い作品でした。また、かつて両国に住んでいたこともあるので江戸文化にも興味津々です。

読者へのメッセージ

先ほどの繰り返しとなりますが、薬学部の学生には科学的なものの見方や考え方を最低限身に付けてもらいたいと思っています。薬剤師としても必要な能力ですし、今後いかなる分野でも重視されるデータサイエンスを扱う際にも必要不可欠な能力になると思います。

そして、そのために大学という環境とそこにある教育資源を存分に活用してほしいと思っています。教育資源には私たち教員も含まれています。講義や実習で疑問やわからないことがあれば、遠慮することなく担当教員にどんどん質問してください。

薬学部で学ぶ6年間。私はその貴重な期間を単に資格取得のためだけではなく、人生にとって有意義な日々となるよう過ごしていただきたいと思っています。私たち教員はそのために力を惜しみません。ともに頑張りましょう!

取材日:2024年11月