第58回 音楽学 文学部 日本文学文化学科 三浦 裕子 特任教授

音楽と舞踊と演劇が融合する能・狂言

研究を通じてその美に触れる贅沢な時間

文学部 日本文学文化学科 特任教授/能楽資料センター長

東京・武蔵野市出身。子どもの頃からピアノレッスンを受け、高校卒業後は東京芸術大学音楽学部楽理科入学。大学で能・狂言の「音楽」の魅力に目覚め、同大学院修士課程に進学。大学院修了後、武蔵野女子大学(現・武蔵野大学)能楽資料センターの助手として研究活動を続ける。2014年度より現職。専門は音楽学で、公開講座や狂言鑑賞会など能・狂言の普及啓蒙活動にも積極的に取り組み、文化庁などが催す文化・芸術に関する委員会にも複数参加している。

国の重要無形文化財であり、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に指定されている能・狂言(能楽)。武蔵野大学武蔵野キャンパスにある「能楽資料センター」は、世界に誇るべきこの日本の伝統芸能を研究し、公開講座や鑑賞会などを通した普及啓蒙活動にも取り組んでいる研究機関です(1972年に設立)。現在、センター長を務める三浦裕子教授は「音楽」の視点から能・狂言にアプローチしています。研究への取り組みと能・狂言の魅力についてお話しいただきました。

研究の背景

能・狂言の「控えめ」な音楽に心惹かれて

幼い頃から音楽が何となく好きでした。幼稚園の頃は日本舞踊を習っていましたが、ある日突然「ピアノをする」と両親に宣言したそうで、日本舞踊をやめてピアノのレッスンに通うようになりました。小学校1年のときNHKのピアノ番組のオーディションに合格し(倍率が100倍だったとか)、番組の収録のため半年間、NHKに通いました。そんなことから、将来はピアニストになりたいという淡い夢を抱いていたこともあります。しかし、成長するにつれて、手が小さいハンディに加えて西洋音楽に感じられる「作曲家の自己主張」に抵抗を覚えるようになりました。特に「ピアノの詩人」と呼ばれるショパンが苦手で、クラシックのピアニストになる夢はいつの間にか消えていました。

それでも高校卒業後、東京芸術大学音楽学部に進学しましたが、「ピアノ科」ではなく、音楽を学問的に研究する「楽理科」を選択。西洋音楽だけでなく、アジア・アフリカといった世界の音楽や日本の音楽を研究する先生方の講義を受けました。中でも、日本の伝統音楽研究の第一人者の先生による講義が素晴らしく、たくさんの魅力を教えていただきました。華やかな歌舞伎音楽にも心惹かれたのですが、能・狂言の「控えめ」な表現により興味を抱き、自分の専門分野をそちらに定めました。大学院修士課程に進んだものの、当時はまだ自分が研究者になるとは考えておらず、アルバイトでピアノの先生もしていたんですよ。大学院を修了するときに、能楽資料センター助手の募集があって、本学に勤務することになりました。センターには能・狂言を研究する先生が大勢いらして、その方たちのお話をうかがい、能・狂言の基本を改めて学んだように思いました。そういう意味で、私の研究者人生はまさにここ武蔵野大学から始まったと言えますし、先生方のお話は今の私にとって貴重な財産になっています。

研究について

「能・狂言」音楽の魅力を解き明かす

学生時代から私の研究の中心は能・狂言の音楽です。能は美しい能面と豪華な装束を身につけた能楽師が、能舞台という専用の舞台で舞を舞い、謡(うたい。能・狂言の声楽)を謡い、それを地謡(じうたい)というコーラス団と囃子(はやし)という楽器が支える歌舞劇、すなわち「ミュージカル」です。

西洋音楽と違って能・狂言の囃子は主役たちを引き立たせるために演奏するので、常に「控えめ」。しかし、その「控えめ」な演奏は非常に精緻かつ高度な理論に基づいていて、学生時代から私が囃子に心惹かれたのはその点にありました。

能・狂言の囃子に用いられる楽器は笛(能管・のうかん)、小鼓(こつづみ)、大鼓(おおつづみ)、太鼓(たいこ)の4種類。大学時代の恩師は玄人並みに囃子を演奏された方で、文献上だけでなく実技を伴う研究スタイルに私も大きな影響を受けました。自分で実際に演奏してはじめて見えてくることがたくさんあるのです。もちろん今後も、実演を通じて多くのことを得たいと願っています。

近代の能楽における演奏家たちの研究

室町時代に芸術的な基礎を築いた能・狂言は、幕末まで「猿楽(さるがく)」と呼ばれていました。江戸時代の猿楽は「式楽(しきがく)」と言われる、幕府や藩の儀式に用いられる芸能で、武士階級がたしなむものでもありました。しかし、その台本が寺子屋の教材に用いられもしたので、江戸時代の庶民にとっては教養として学ぶものでもありました。

明治維新によって江戸幕府が崩壊し武士階級が消滅してしまうと、能・狂言は壊滅的な打撃を受け、演者は上演の機会を失います。しかし、能・狂言を愛好した旧大名家や公家といった華族たち、三井・三菱・住友などの財閥の人々のバックアップにより、能・狂言は復興し、現在でも日本各地にある能楽堂などで公演活動が盛んに行われています。ちなみに、シテ(主役)を演じる立場には、観世(かんぜ)、金春(こんぱる)、宝生(ほうしょう)、金剛(こんごう)、喜多(きた)という5つの流派があります。

そして明治初期、能楽の復興に尽力した能役者に、初世梅若実(1828~1909)という方がいました。この方は嘉永2(1849)年から明治40(1907)年までの約60年、毎日欠かさず日記をつけていました。この日記には能・狂言のことはもちろん、日々の天気や暮らしぶりから、日清・日露戦争についてまで細かく記されており、歴史的史料として非常に価値が高いものです。

私はこの『梅若実日記』(全7巻)の書籍化のお手伝いをすることになり、それがきっかけとなって近代能楽史の研究にも取り組むようになりました。最近では、能楽囃子の太鼓方観世家が所蔵する資料を調査させていただいています。14世宗家の観世元規は明治維新後に活躍した太鼓方で、この方が書いた記録類が同家に伝わっていますので、それに関する研究もしています。文献だけでなく能楽界の長老の方々からも貴重なお話をうかがい、明治以降の囃子方がどのように芸を継承していったかを総合的視野から明らかにしたいと思っています。

能・狂言の音声ガイドや字幕への挑戦

「世界に誇る伝統芸能である能・狂言をより多くの人々に楽しんでもらいたい!」 そうした願いもあって、テレビ・ラジオおよび能楽堂などで演じられる能・狂言の音声ガイドや字幕を手がけています。能・狂言は海外からも注目されていますから、米国の日本文化研究者と協働で英語版の音声ガイドや字幕も制作しています。そこでは、セリフを要約し上演曲のテーマや演者の思いについて紹介するよう努めていますが、一番注意すべきことは、鑑賞の邪魔にならないことです。

こうした作業は普及啓蒙活動と言えるものかもしれませんが、研究活動の一環として位置付けることができると考えています。というのも、能楽研究者として自分自身の知識と感性をもって手掛けるものだからです。知識と感性を常にバージョン・アップしていかなければならない、そのような緊張感があります。つまり、音声ガイドや字幕は自分にとって勉強の場なので、研究活動の一環と考えられるのです。能・狂言に興味はあるものの鑑賞の方法がわからない方が大勢いますので、そのような方たちのために、鑑賞の手引きになるようなことができればよいなあと思っています。

今後の展望

芸術を研究する者として常に感性を磨く努力を

最近、久しぶりにロマン派のクラシック音楽をじっくり鑑賞する機会がありました。その時、身を委ねるようにして音楽そのものを「聴く」喜びを味わいました。

先ほども申し上げたとおり、能・狂言の囃子は主役たちを引き立たせるために囃されます。言い方を変えれば、能・狂言という「演劇」のために演奏されるものです。一方、クラシック音楽の多くは「音楽」のための「音楽」。いわば音楽が主役ですので、鑑賞者は音楽そのものに身を委ねて聞くことになると思います。このように一口に「音楽」といってもさまざまな性格があります。長年、いろいろな音楽を聞いてきたため、その多様性に対応する能力が少し身に備わってきたように思います。

今後、研究者として能・狂言をより深く理解するために、あらためて世界中の音楽に耳を傾け、自分自身の感性と知性をさらに磨いていきたいと考えています。

教育

芸術とは「善悪」を越えて「人間」そのものを描きだす

入学したての学生の皆さんとお話していると、私が学生だった頃に比べて強い「倫理観」を持っているように感じます。家庭教育や高校までの学校教育の中でしっかりと「善いこと」と「悪いこと」の区別を教わってきたのでしょう。それはとても大事なことだと思います。しかし一方で、芸術作品を味わう際に倫理観に基づいて作品の価値を判断してしまうことがあるのを心配します。芸術の世界は自由です。時として「善」をはみ出て「悪」に陥ってしまう弱さを持つのが人間であり、そうした人間そのものの姿を鋭く表現するのが、能・狂言を含めた芸術であることを、文学や芸術を学ぶ学生のみなさんに知っていただきたいと思い、授業やゼミに臨んでいます。

伝統芸能の「敷居が高い」は先入観に過ぎない

能・狂言などの伝統芸能に対して「敷居が高い」と発言する学生が大勢いることにも驚きます。そうした学生たちに、実際に能・狂言を鑑賞したことがあるのか尋ねると、実はほとんどの学生が「見たことはない」と答えるのです。もちろん最初から能・狂言を楽しめる人は少ないのかもしれません。しかし、多くの学生が思うのとは違って「敷居」は決して高くありません。そう思うのは先入観のなせる業と言えます。能・狂言は私たちとまったく関係のない遠い過去の出来事を描くのではなく、私たちと同じ喜怒哀楽を抱えた人間が創り上げ、現代人が演じている芸術なのですから。ちなみに私の卒業論文ゼミでは「VTuber の<ずれ>と鑑賞態度の特徴 ―歌舞伎と比較して―」「酒呑童子の存在―伝統芸能と現代文化から見る捉え方の変化―」など、伝統芸能と現代文化の連続性に注目した卒論を書いた学生もいます。

人となり

能楽は仕事? それとも趣味?

私の趣味は音楽。聞くことも好きですが、演奏することも好きです。長年、能の謡と舞や小鼓の稽古を続けてきました。ピアノやフルートなど西洋音楽のレッスンも受けてきましたが、最近は多忙のためなかなか練習時間を取れないことが悩みの種。いつか再開したいと思っています。

休日には能楽公演に足を運び、半日ほど能楽堂で過ごすことが多いですね。能楽鑑賞は今でも楽しみではありますが、純粋に「趣味」といっていいのかどうか……。

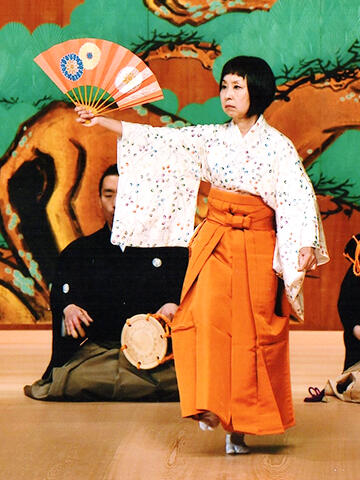

▲舞囃子の形で〈乱〉を舞う

▲土岐善麿先生の新作能〈鶴〉でシテの鶴を演じる(撮影:神田佳明)

実は「ビートルズ・マニア」

私はリアルタイムのビートルズ世代ではありませんが、彼らの音楽も大好き。中学1年生の頃にビートルズを取り上げたNHKの特集番組を見て、ハマるというレベルを超えた状態に陥りました。たとえば定期試験ではできるだけ早く解答を書き終えて、残りの時間でビートルズの音楽を頭の中でグルグル再生していました。1966年にビートルズが日本武道館で来日公演を行った時、大人の社会では「ビートルズ=不良の音楽」とされていて、コンサートに行った生徒は退学処分になったりしたそうです。今では信じられませんが、私もリアルタイムでビートルズファンになっていたら中学か高校を退学になっていたかもしれません(笑)。ビートルズを聞いても退学にならない現代の幸せと、同時代を過ごすことができなかった不幸せを噛み締めつつ、今でも彼らの音楽を楽しんでいます。

読者へのメッセージ

主に伝説上または物語上の人物が生きることの苦しみや喜びを表現するのが能だとすれば、庶民が日常で犯すささやかな失敗を温かい眼差しをもって描くのが狂言です。能・狂言の登場人物の背景には中世という時代性があり、現代人とは異なる価値観や感性を持っています。使われる言葉もわかりにくいかもしれません。しかし私たちは外国の音楽や小説、映画を言葉や文化の壁を越えて楽しんでいます。能・狂言も同じ。ちょっとした努力で「敷居」を越えさえすれば、その魅力と面白さに触れることできます。今はわからなくとも、ある年齢に達すると、能・狂言などの伝統芸能に触れたことで、人生がより豊かなものになることを実感できるはず。今の私がその状態です。

若い世代の方々にとっての「芸術」や「音楽」が、実は狭い範囲のものであることが多いように思います。皆様は柔軟な感性と抜群の記憶力を持っているのですから、そのようなところに留まっているのはもったいない! 能・狂言に限らず、未知なる芸術や音楽などを積極的に鑑賞して、多種多様なものを味わえる感性と知性を養ってもらいたいと思います。長年さまざまな音楽を聞いてきた私も、もっともっと自分の感性を研ぎ澄ませていきたいと考えています。

取材日:2025年3月