第68回 保育臨床学・関係学 教育学部 幼児教育学科 義永 睦子 教授

子どもも大人も互いに尊重し合う保育をめざして

教育学部 幼児教育学科 教授

お茶の水女子大学家政学部児童学科卒業。お茶の水女子大学大学院家政学研究科児童学専攻修了。武蔵野大学教育学部児童教育学科准教授を経て、2016年4月より現職。大学院修了後、特別支援学校で教員を務め、現在は臨床心理士として、保育園・幼稚園・認定こども園、保健センター、家庭児童相談室での相談業務にも尽力している。専門は保育臨床・教育相談、インクルーシブ保育(障害児保育)。

近年、障害の有無等にかかわらず、どの子どもも同じ場で育ち合う「インクルーシブ保育」など、多様性を大切にする保育や教育が広がっています。クラスの中で、多様な子どもたちがお互いを尊重し合う関係を育むためには、どのような保育が求められるのでしょうか。本学の子育て支援室をはじめとする現場での事例や観察を元に、「みんなちがって、みんないい」を実現する保育をめざして力を尽くす義永教授の研究を紹介します。

研究の背景

子どもと周囲の絡まり合った関係を解きほぐす

子どもが何かうまくいかずに困っている時、または保育者や保護者が子どものことを「困った」と感じている時、しばしば大人はその子どもを「問題児」と決めつけてしまいますが、実は子どもも困っていて、それは「子どもと周りの人やモノとの関係がうまくいっていない状態」であると考えることができます。そうした場面で、子どもと周囲の関係の絡まり合った糸を解きほぐすため、子どもの思いや置かれている状況について周りの大人に通訳し、周りの関係や環境をどう工夫すればより過ごしやすくなるかを考えるのが、私が専門とする「保育臨床」の研究です。

私はこれまで、保健センターなどでの相談業務、大学での保育者養成などを通じて保育臨床の取り組みと研究を続け、現在は親子関係、仲間関係、集団と個の育ち合い、保育における保育者の成長に着目した研究を行っています。

研究について

多様性を認めて共存する保育の好事例を分析

私の研究が目指しているのは、他者と違いを認め合い、お互いが幸せに過ごせるアイデアを探し、「みんなちがって、みんないい」を実現することです。「みんなちがって、みんないい」とは、単に多様性を認めることではなく、多様性を認めた上でお互いを尊重し合い、共存、協働していくことであると私は考えています。現在は、メンバーが互いに尊重し合い、ともに育ち合う関係を保育、親子関係、集団活動などの場面で実現するための要件に関する研究に取り組み、インクルーシブ保育(障害の有無等にかかわらず、どの子どももそれぞれのニーズを満たしながら育ち合うことを目指す保育の形)でクラス内に子ども同士が尊重し合う関係が形成された好事例について、関係発展プロセスを分析しています。

この研究で取り上げたある事例では、運動会のクラス対抗リレーで障害がある子(Aちゃん)を含めた全員でバトンをつなごうと、子どもたちがいろいろな作戦を考えて実行し、本番で見事に走り切ることができました。このクラスでは、リレーの練習を重ねる中で「Aちゃんが怖がらずにバトンを受け渡せるように、Aちゃんの前後は仲良しの子が走ろう」「大きな声でAちゃんを驚かせないようにやさしく応援しよう」といったアイデアが子どもたちの中から生まれました。また、全員で熱心に作戦会議を繰り返す中で、Aちゃん自身もクラスの一員としてリレーに取り組む意識を持つことができました。なぜこのクラスの子どもたちが多様性を認め、独創的なアイデアを生み出すことができたのかを分析したところ、①子どもがそれぞれ自分の中に多様な側面があると自覚し、受容すること、②その多様な側面が周囲にも受容されること、③その上で他者を否定せずに話し合う経験を積むことが、お互いに尊重し合い協働する関係づくりを進めることが分かってきました。

子どもも大人も育ち合う場をつくるために

子どもがお互いに尊重し合い協働する関係をつくる過程では、協働のロールモデルとなる大人(保育者、教師、保護者など)の存在もとても重要です。しかし、現代の保護者はとても忙しく、保護者が自分の思いを抑えて子どもに尽くしたり、逆に保護者のペースで子どもが行動させられたり、「お互いに尊重されている」とは言い難い状況も多く見られます。子どもと大人の関係においても、どちらかが犠牲になることなく、みんなが生き生きと過ごすため、本学の子育て支援室「なないろひろば」などでの実践事例、参加観察、保護者アンケートなどを元に、子ども、保護者、スタッフがともに育ち合う活動に必要な要素を検討する研究にも力を注いでいます。

「なないろひろば」は、0~3歳の未就園児と保護者を対象とし、子ども、保護者、学生・教員が楽しく交流しています。子どもたちが集まる遊び場でよく起きるのが、おもちゃの取り合いです。大抵の場合、片方の子どもの保護者が自分の子におもちゃを譲るよう促すのですが、実はその行為は、子どもの気持ちを聞かずに大人の思いを優先させている、ととらえることができます。そうした場面では、「誰が譲るか」といった対立的な「二者関係型」コミュニケーションよりも、それぞれの意思(「思い」や「つもり」)を出し合い、みんなが幸せになる方法を一緒に考える「三者関係型」コミュニケーションを取ることで、両方の子どもが互いに尊重される体験につながります。さらに、そうしたコミュニケーションを体験した保護者も、子どもの意思を尊重する大切さを理解することができるため、子育て支援の場から家族やきょうだい間の関係への波及効果もあると考えられます。

今後の展望

個性がリスペクトされる幸せな社会づくりに貢献

研究を通して、子どもも大人も、それぞれの個性と多様性がリスペクトされ、お互いの良さを発揮しながら、幸せを感じることができる社会づくりに貢献することを目標としています。乳幼児期は、体験を通して、人格や人との関わり方の基礎がつくられる大切な時期です。この時期に対立的なコミュニケーションしか経験していなければ、自分と異なる意見に対して「自分が否定された」と感じたり、物事が思うように進まないとすぐ諦めてしまったりすることにつながりかねません。「自分と他者が違うことは当たり前で、そこからどうすればうまくいくのかを考える」という経験を乳幼児期のうちにしておくことは、やはりとても意味のあることだと思っています。まずは乳幼児教育・保育の場で、乳幼児、保護者、保育者が互いにリスペクトされ、互いを活かし合う場面が広がることを目指し、そのための具体的な方法や考え方を共有していきたいと考えています。

加えて、乳幼児期に築いた互いをリスペクトし活かし合う関係が、小学校以上の子どもたちが過ごす家庭、学校、地域社会でも継続、発展するように、取り組みを考えていきたいです。具体的には、「スタートカリキュラム」と呼ばれる幼児教育から小学校教育への移行の分野にて、保幼小連携から学校教育における個別最適化のあり方への展開の可能性を探ることなどができればと思っています。

教育

学生が企画・運営する「子育て支援室」

教育学部で「幼児理解と教育相談」「特別支援教育」などの授業を担当しています。学生に目指してほしいのは、子どもと大人の通訳をしながら、どの子ども、どの大人も心地よく過ごせる工夫を柔軟に発想できる保育者です。そのために、授業でも学生同士がお互いを大事にする・される体験ができるよう意識し、理論と実践を結び付けながらいつでもどこでも学んだことを実行できるようになってほしいと願っています。

先ほど紹介した本学の子育て支援室「なないろひろば」は、「保育インターンシップ」の授業の一環として、学生が中心となって企画運営しています。子ども、保護者、学生が育ち合う場をコンセプトとし、学生たちは、子どもと一緒に遊んだり、保護者と子どもの遊びをサポートしたりしながら、互いをリスペクトし合う保育を実践していきます。おもちゃの取り合いの例で言えば、「○○ちゃんはこうしたかったのかな?」「△△ちゃんもこれで遊びたかったんだね」と両方の気持ちを言葉にしてくみ取り、その上で「じゃあこうやって遊んだらどうかな」と一緒に考えるような働きかけを、学生が実践するわけです。

初めのうちは、保護者がいる前でそうした働きかけをすることをためらう学生もいるのですが、「ここはみんなで学び合う場だからいいのよ」といつも背中を押しています。保育の現場に立つと理想通りにはいかないこともたくさんありますが、学生時代の学びを通して、自分が学んだことを実践し、より良い保育を実現していく力を養ってほしいですね。

人となり

暮らすように旅をする

休日や長い休みの楽しみは、旅行や散歩をすることです。学生時代はよく一人旅をしていましたが、今は誰かに誘われて旅行することが多いですね。海外にも行くようになり、最近のテーマは“暮らすように旅をする”こと。外国の街で迷路のように入り組んだ道を歩いたり、地元の人が利用するスーパーマーケットで買い物をしたり、その土地に住んでいる人のように旅先での時間を楽しんでいます。

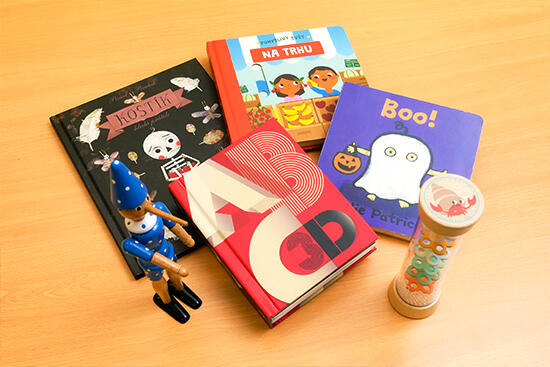

海外に行ったら必ず立ち寄るのが、街の本屋さん。そこで気に入った絵本やおもちゃを買っては、大学の子育て支援室に持ってきて並べています。特に気に入っているのは、チェコで買ってきた絵本たち。チェコ語は分からないのですが、絵が芸術的でとても素敵なんです。絵本ですから、文章が読めなくても絵を見ればなんとなく話は分かりますからね。

海外でも“子どもウォッチング

海外の旅先でも、街を歩いていると、ついつい子どもたちや親子の様子を観察してしまいます。先日ベネチアに行った時は、自家用車ならぬ“自家用船”で水着を着てピクニックランチに出かける家族がいて「ああ、ここではこんな風にお休みの日を過ごすのだなあ」と。国や街によっていろんな子どもたちの姿が見えて、面白いんです。

仕事で海外に行くと、現地の幼稚園や保育園を見学させていただくこともあります。今年、イタリアで訪問した保育園では、着替えのスペースにお国柄を感じたことがとても印象に残っています。その園では、1歳児保育室の一角に、半円にカーブした空色の壁で仕切られた着替えスペースがあり、そのカーブした内壁の真ん中に子どもの全身が映る鏡があるのです。日本では着替えた後の確認は先生がしていると思うのですが、そこではもう0~3歳くらいの子でも自分で身だしなみをチェックできる環境になっていて、びっくりしました。イタリア人の素敵なファッションセンスってこういうところから育つのかなと思いましたね。

読者へのメッセージ

子どもも大人も、どちらも一人ひとりが尊重されるべき大事な存在です。誰かが誰かのために我慢する、あるいは、駆け引きで相手をコントロールしようとするような関係が多いと、とてもストレスフルですよね。そうではなく、まずは自分のいいところ、相手のいいところを探して、それぞれの個性と多様性をリスペクトし、困ったこともうれしいことも伝え合ってほしいと思います。そして、お互いが困らない、幸せになるアイデアを一緒に探すような関係をつくっていきましょう。そのためには「トライ&エラーを楽しむ」ことも大切です。昨今は、大人も子どもも失敗やエラーをしてはいけないと思ってしまいがちですが、失敗も未来につながるプロセスです。ぜひ柔らかな頭でトライ&エラーを楽しみながら、それぞれの育ちの芽を見つけて伸ばしていただけたらと思います。

取材日:2025年7月