第12回 天然物化学・分子遺伝学薬学部 薬学科・薬学研究所 市瀬 浩志 教授

薬の“種”を作り出す微生物の生合成経路を解明

薬学部 薬学科・薬学研究所 教授

市瀬 浩志Koji Ichinose

東京大学薬学部製薬化学科卒業。東京大学大学院薬学系研究科薬学専攻博士課程修了。薬学博士。ケンブリッジ大学化学科、ジョン・イネスセンター遺伝学研究部で博士研究員、東京大学薬学部助手を経て、2004年より武蔵野大学薬学部薬学科教授、薬学部附属薬用植物園園長。2018年より武蔵野大学薬学研究所所長。

病気になった時、私たちを助けてくれるさまざまな薬。その有効成分には、植物や微生物が、代謝によって作り出した物質が数多く使われています。しかも、その代謝経路はヒトをはじめとした動物が持ってない特異的なものであり、まだ多くの謎に包まれています。微生物の中でも特に多様な代謝物質を作ることで知られる放線菌に注目し、代謝物の生合成経路の解明に遺伝子レベルで取り組む薬学部の市瀬浩志教授の研究をご紹介します。

研究の背景

植物・微生物の驚くべき代謝パワー

―薬や毒を作る「二次代謝」―

古くから人間は、自然の植物を薬として使ってきました。現代でも、漢方薬は植物・動物・鉱物などの薬用部位をそのまま用いた生薬を原料としていますし、一般の医薬品にも、植物から見つかった化合物が数多く使われています。たとえば、風邪薬などに配合されている有効成分メチルエフェドリンは、葛根湯の原料の一つである生薬の麻黄(まおう)から抽出された、鎮咳作用の有効成分であるエフェドリンをもとに作った物質です。 植物がヒトにとって薬や毒になる物質を作り出すように、生物が体内で物質を代謝して別の物質を作ることを一般に生合成といいます。ヒトを含めて、地球上の生命体は、生き続けるためにさまざまな栄養素を摂取し、それを代謝してエネルギーや骨格の材料に変えていますが、これら材料づくりのすべてが生合成ということができます。このうち「デンプンを代謝してエネルギー源に変える」といった生命維持に欠かせない代謝の機構を、一次代謝といいます。これは、生物が共通して持っている代謝経路です。一方、植物や微生物は、一次代謝のほかに、生命維持には直接関わらない二次代謝とよばれる経路も備えています。これは一般には動物にはない生合成の仕組みで、植物や微生物が作る毒や薬またはその原料(種、シーズ)は、この二次代謝に由来する物質です。

―二次代謝は植物の生存戦略?―

たとえば、トリカブトにふくまれるアコニチンという物質は、わずかな量でも人間を死に至らせる猛毒ですが、その毒を作らなければトリカブトは生きていけないのかというと、決してそんなことはありません。

では、なぜ植物や微生物は二次代謝によって生命に直接関わらないものを作るのか。その疑問に対する一つの考え方として「自分が生き残るための生存戦略ではないか」というものがあります。

植物や微生物は、環境の中でさまざまな生物と共に生きています。自己の生存が他の生物に脅かされた時、動物は逃げることもできますが、植物はその場所で生きるほかありません。植物や微生物は、生存戦略の一つとして、自身には安全で、かつ他の生物に一定の影響を与えるような物質をあえて作り出せるように、二次代謝を発達させたのではないか、という考え方があります。美しく甘い香りの花々に誘われて私たちは、花木の下に集いますが、これは、花の色素や香気を担う二次代謝に由来する物質がヒトを誘引していることになります。興味深い事例ですね。

また、動物は食事からさまざまな栄養素を摂っていますが、植物は空気中の二酸化炭素や肥料として用いるチッソ・リン酸・カリなど、基本的な元素を含む単純な物質だけを取り込んで、代謝によって生きるために必要な全ての物質を作っています。そういう意味では、植物は動物以上に豊かな代謝のパワーを持っていると言えるでしょう。

研究について

ミクロの巨人・放線菌の生合成経路を解き明かす

―数々の抗生物質の生産者―

生合成研究のなかでも、私が研究テーマとして取り上げているのが、放線菌という土壌で生息する細菌が作る代謝物の生合成経路の解明です。 「放線菌」というちょっとユニークな名前は、線を放つようにきれいに菌糸を伸ばして増えていくことから付けられました。自然環境のどこにでもいる細菌ですが、土や水の中で生き抜いていくために、多種多様な二次代謝物質を作ります。たとえば、落ち葉を分解して腐葉土にする力を持つ放線菌は、代謝物として匂い物質を生産します。森の中に行くと土の匂いを感じますが、あの匂いは、主に放線菌が作っているものです。放線菌が持続可能な環境保全に寄与している典型的な例になります。 また放線菌は、数多くの抗生物質を生産する細菌としても知られています。結核の死亡率を劇的に低下させたストレプトマイシン、臓器移植後の免疫抑制剤として使われるタクロリムス、そして大村智先生のノーベル医学生理学賞の受賞対象にもなった抗寄生虫薬イベルメクチンの原料となったエバーメクチン。これらは全て、放線菌の代謝物から生まれたものです。 このほかにも放線菌の代謝物は数多くあり、人間に役立つ微生物代謝物の過半数は放線菌が生産した物質だといわれるほどです。小さな細菌ですが、驚異的な代謝パワーを持つことから、「ミクロの巨人」ともよばれることもあります。

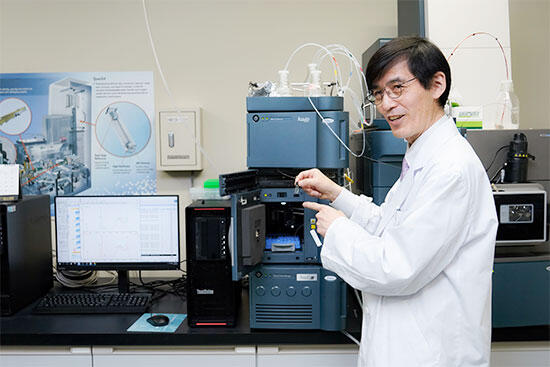

―酵素の機能解明がモノづくりのヒントに―

自然界で放線菌が抗生物質を生産する過程では、反応を触媒するタンパク質・酵素によって、ジグソーパズルのピースを組み合わせるように、確実に生合成が行われています。私の研究は、酵素、酵素の設計図となる遺伝子、そして代謝物の3つの側面から、二次代謝産物としての天然物の生合成経路の解明を目指すものです。現在は、放線菌が生産するナフトキノン型抗生物質のアクチノロジンや関連化合物の生合成に関わる酵素の機能を解析し、ユニークな生合成反応を担う酵素の発見に繋がる可能性を探っています。 ターゲットとしている物質は、一次代謝から作られる原料物質から26段階程度の化学変化を経て作り出されます。各段階の化学変化は、元素間の結合や切断といった紙の上で書けば単純なものですが、その特異性や効率は驚異的で人工的な化学合成では達成できないものもあります。研究手法としては、有機化学を中心に生化学や情報科学を融合した学際的なアプローチで酵素機能の解明に取り組んでいます。酵素は、タンパク質として特定の立体構造を維持して物質を変換しますが、立体構造既知で機能が類維している場合があります。このようなケースでは、対象酵素のタンパク質をモデリングという手法を用いてコンピューター上で構築できることがあります。この結果、ナノメートル(1 nmは10億分の1m)単位の世界で酵素が機能する様子を、三次元的に可視化して予測をすることができるので、それを実験的に証明していくという手法を用いています。物質が徐々に変化していく過程を明らかにしていくと、天然物の生合成で普遍的に重要な反応とそれを担う酵素が見えてきます。自然界の生合成反応の数は莫大ですが、私の研究がその解明の一隅を照らすものになればと願っています。 植物や微生物だけが持つ代謝のパワー、つまり植物や微生物が体内で行っている「生物のモノづくり」の仕組みの解明を進めることは、医薬品などの有用物質生産や環境保全といったヒトの安心・安全への貢献や新しいモノづくりの開拓へのヒントになるのではないかと考えています。

脚光を浴びる中分子薬がターゲット

医薬品は、分子量によって、500以下の低分子薬、500~2000程度の中分子薬、さらに1万を優に超えるような高分子薬に大きく分けられます。以前は低分子薬が数多く開発されていましたが、2000年代になり、がん治療に使われる分子標的薬など、高分子の抗体医薬品が増えてきました。そして現在、医薬品の世界で注目が集まっているのが、低分子と高分子の中間に位置する中分子薬です。例えば、たとえば、2015年と2017年に発売された新しいC型肝炎ウィルス治療薬は、いずれも医薬品成分の分子量が947、1113と中分子領域の医薬品で、主要なタイプのC型肝炎に対して95%以上の治癒率を示す画期的なものとなりました。この薬の作用機序はウィルスの複製に関わるタンパク質複合体の形成を選択的に阻害することとされており、中分子という分子サイズが新薬開発の鍵になったことが予想されます。また、微生物が作り出す天然物も、多様な分子構造をもつ中分子の宝庫で、先述したエバーメクチンも分子量800を越える中分子です。社会的ニーズの高い中分子の領域で、微生物のモノづくりをヒントに、人知が及ばないような構造や生物活性をもったものをつくる。そんな夢に少しでも近づけるように研究の歩みを進めることが今の私の目標です。

人となり

有機化学の美しさに魅了されて

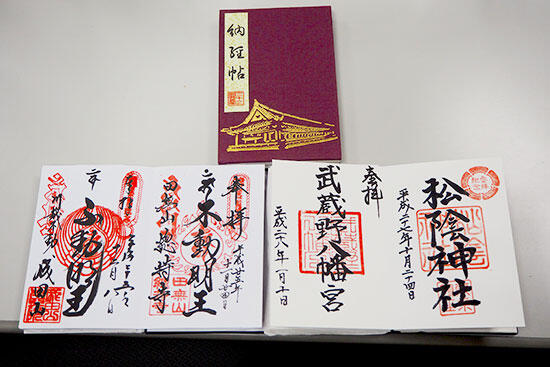

小学生のころから地理や歴史に興味があり、お寺や神社を巡るのが好きでした。その当時から御朱印帳を持っていて、子どもだてらに御朱印をいただいていました。本学に着任した後も神社仏閣巡りは好きで、実務実習の実習先を訪問した帰路や地方の学会参加に合わせて、その土地の風土や歴史を感じながら楽しんでいます。 そんな私ですが、高校の進学クラスが「理数科」だったことがきっかけで、理系に進むことになりました。本当のことを言うと、理系からの「文転」はできても、文系から「理転」するのは難しそうだから、とりあえず理系に進んでしまった、ということなのですが…(笑)。 ところが、そこで思いがけない出合いがありました。有機化学との出合いです。私たちの生きている世界はすべて物質からできています。その中でも炭素、水素、酸素といった元素が、シンプルなルールに基づいて結合した物質(有機化合物)は、私たちの体はもとより、身の回りのさまざまなものを構成する物質が化学構造式で表現されていました。私はそれを「とても美しい」と感じ、すっかり魅了されてしまったのです。理系科目は元々苦手でしたし、数学は今でも不得手ですが、化学だけは興味を持って勉強していました。

薬学の研究で化学と生物が融合

有機化学に興味はもっていましたが、それでも「大学では化学を専門にしよう」と固く決意して進学したわけでもなく、入学後も何を専門にするかで悩みました。薬学部を選んだ理由は、化学を基礎としつつも物理や生物も勉強してみて、後でいろいろな道を選べると思ったからでした。

薬学部で授業や実習を受けているうちに、動物実験がどうしても苦手で、この系統の研究室に行くことは無理だなと自覚しました。それでも、お寺巡りをしながら植物もよく観察していたので、薬の原料としての植物や毒や薬を生み出す生物として微生物という世界にだんだん引かれていきました。薬物や毒物は有機化学の領域で、それらの構造式の複雑さはそれまでに見たこともないほど「美しい」ものでした。ここで生物と最初に興味を持った有機化学とも結びつくことになりました。学部の卒業研究は生薬学・植物化学教室で行うことになり、ここで配属研究室での主要な研究課題であった「天然物の生合成」という領域に巡り会うことになりました。

今に繋がるイギリス留学での出会い

大学の研究室で大学院博士課程を修了した後、学位論文の恩師(三川潮教授)の推薦もあってイギリスに留学する道を選びました。当時、イギリスとのやり取りは国際電話か手紙でしたから、受け入れ可と先方(Alan Battersby教授)から返信の手紙が届いた時のうれしさと感激は、今でも忘れられません。 留学先の研究室は、生物学や遺伝子を専門とするフランスのチームと共同で、チーズづくりにも利用される細菌が生産するビタミンB12の生合成研究をしていました。有機化学を専門にしてきた当時の私にとって、遺伝子は未知の領域です。しかし、共同研究が進むにつれ、遺伝子レベルの生合成研究を実施したいと強く思うようになり、インターネットもない当時、英語版の遺伝学のテキストを必死に勉強するようになりました。そのころ、勤務地のCambridgeから80㎞ほど離れたNorwichに、遺伝子レベルの天然物生合成研究で大きな成果を挙げていたDavid Hopwood教授が勤務する研究所がありました。イギリスに渡って2年近くがたって、ビタミンの研究課題も一段落したある時、若さ故の無鉄砲さで、この研究所を訪問したところ、日本人研究者との幸運な巡りあわせもあってHopwood教授とお話しする機会をもつことができました。私の遺伝学への思いをBattersby教授からもご理解いただき、結果的に翌年からこの研究所で仕事をすることになりました。私の放線菌の研究は、このHopwood教授との出会いからスタートしています。研究をはじめて伺ったことですが、教授も化学のセンスをもった研究人材を求めていたことわかり、合縁奇縁としか言いようがないチャンスに恵まれたとのだと思います。

今後の展望

研究と教育は薬学部の両輪。学生の研究マインドを育てたい

ヒトに対するさまざまな治療薬の開発は、究極的には、有効な化学物質を手に入れるかどうかがカギを握っています。生合成の反応をつかさどる酵素のこれまで知られていなかった機能を一つでも解き明かし、生物のモノづくりをヒトに役立つモノづくりに応用していきたいと思っています。また、私の研究は分野横断的で、共同研究が欠かせません。私の研究室にはスタッフ2名が所属していますが、他大学や公的研究機関に所属する外部の共同研究者も含めて、研究の進捗はチーム力にかかっています。定期的に共同研究に関する会合を開いていますが、時間の経過を忘れるくらい白熱し、私には至福の時間です。 薬学部の学生の多くは薬剤師資格を取得して、ライセンスを活かした仕事につきます。私の研究は、いわゆる薬剤師の現場からは遠い基礎的な分野ですが、研究室での課題に対して、学生には研究マインドを持って取り組んでほしいと考えています。実験系の研究活動は、綿密な仮説に基づいて実験計画をたてて行いますが、日々の実験は失敗の繰り返しです。ただ、試行錯誤から身につけた、問題に取り組む姿勢は大変重要で、これが研究マインドに相当します。失敗は、裏を返せば「絶対に成功しない方法」が一つ分かるということでもあります。次は別の方法でやってみればいいし、それを積み重ねていけば、いつか成功への突破口が開けてくるのです。このような経験から獲得した「智」はどのような職種についても必ず役立つと思います。 本学では、2003年に薬学研究所が設立されています。翌年に設置された薬学部は、学部に直結した薬学研究所と車の両輪のように研究と教育を担当しています。研究マインドを日々研鑽している薬学研究者が学部教育に携わることが非常に重要だと考えています。微力ながら私はその所長として、研究環境の充実につとめるとともに、学生の研究マインドを引き出し、伸ばす責任があると思っています。

―読者へのメッセージ―

2019年の薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が改正により、これからの薬剤師の仕事は、対物業務から対人業務によりシフトしていくことが鮮明になりました。薬局機能の強化も改正方針の柱で、薬の服用期間を通じた継続的な薬学的管理と患者支援も義務化されました。また、対物業務の中心にあった調剤業務の一部をロボットが担うシステム(ロボット調剤)の導入も始まっていますので、これからの薬剤師に、「人間にしかできない業務」が求められるのはある意味では当然のことです。では、対人業務において、薬剤師に求められることとは、何でしょうか。私は2つの点を挙げたいと思います。1つ目は、対物業務で培った医薬品の取扱いに関する高度な専門知識、特に薬学の「強み」である化学センスを活かして業務を考えることにほかならない、と私は思っています。医療従事者で、化学に一番強いのが薬剤師のはずです。2つ目は、分野横断的な基礎的な科学力だと思います。複雑な現代社会においては、想定を超える問題が日々発生し、マニュアルでは対応できない状況になっています。複数の選択肢が可能な問題に対して、客観的な事実を積み上げて、最善、次善と方策を提案できる力、まさに研究マインドを活かすことです。私は、大学での研究活動を通じて、自らの強みを活かして考えられる力を持った人材を育てていきたいと思っています。そして、本学が送り出した創造力豊かな薬剤師が、社会のみなさまの健康や幸せのために活躍してくれることを願っています。

取材日:2021年4月