第69回 都市経済学・行動経済学 経済学部 経済学科 沓澤 隆司 教授

まちづくり・住まいや行動と経済との関わりを分析

経済学部 経済学科 教授

東京大学法学部卒業。建設省(現・国土交通省)で主に都市住宅行政を担当し、大阪大学大学院で博士号(経済学)を取得。大阪大学社会経済研究所准教授、政策研究大学院大学教授、国土交通省総合政策局社会資本経済分析特別研究官を経て、2023年4月より現職。専門は都市経済学、行動経済学。

大都市圏の不動産価格の高騰、少子高齢化に伴う地域の活力低下、災害への備えなど、都市は今、さまざまな課題に直面しています。そうしたまちづくり・住まいや行動の選択に注目し、経済との関連性を理解する研究に取り組んでいるのが、沓澤教授です。旧建設省で土地・住宅政策に携わり、現在はパンデミックや働き方の多様化など環境の変化が都市の暮らしと経済に与える影響を分析し、正しい情報を発信しようと尽力する沓澤教授の研究を紹介します。

研究の背景

将来の日本経済を捉えるヒントになる学問

私が専門としているのは、都市経済学と行動経済学です。都市経済学とは、都市の中で人々がどんな住まいに住み、どんな場所で働き、経済活動を行うかに注目し、その結果起きる問題にどう対処するかを研究する学問です。最近日本では、特に三大都市圏で住宅価格や家賃の上昇が続いていますが、どうすれば多くの人が快適な住宅に住めるのか、建物や人が密集する都市を災害に強い安全な街にするにはどうすれば良いのか、といった問題について考えていきます。

一方、行動経済学は、必ずしも合理的とは言えない人間の行動の特徴を明らかにし、そうした行動が経済社会にどのようなインパクトを与えていくかを分析する学問です。従来の経済学では、人間は経済活動において合理的に意思決定することを基本原則としていました。しかし行動経済学では、人間は心理状態によって不合理な意思決定をすることを前提に、それを織り込んで経済活動を分析していきます。2017年には行動経済学のリチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞し、近年特に注目を集めている分野です。都市経済学、行動経済学ともに、将来を見通すことが難しくなりつつある日本経済の動きを捉える上で、さまざまな手がかりを得られる学問領域だと考えています。

研究について

都市住民の選択が経済に与える影響を理解する

-GISや統計解析ソフトによる分析-

現在私は、都市の中で住民、企業・経営者がどのような動機でどのような場所に住み、働き、憩い、それが生活、環境、経済、資産価値にどのような影響を与えるのかを解明するための研究に取り組んでいます。

都市に住む動機はさまざまなものが考えられますが、大きな動機の一つは「そこに仕事があるから」というものでしょう。そこにどんな仕事があるか、給料はどのぐらいか、通勤しやすい場所の家賃はどの位か。そうした数多くの要素のバランスを考えた上で、人々は住む場所を決定していきます。その選択と経済の関係を理解するため、研究では、物件の数、家賃、住居の広さ、働く人の数、所得などのデータを埋め込んだGIS(地理情報システム)や、Stataという統計解析ソフトを用いた分析を行っています。都市の中心部に勤務先がある場合、通勤しやすい場所に住むと部屋が狭くて家賃が高く、中心部から離れると広くて安い部屋があるが通勤はしにくい、というのはよくある話ですが、そうしたメカニズムをデータに基づいて明らかにしていくことができると考えています。

-コンパクトシティ形成のメリットとは-

こうした都市の住居と経済に関するデータ分析を元に、近年注目されている「コンパクトシティ」形成のために重要なことは何か、コンパクトシティ化はどのようなメリットをもたらすのかに関する研究にも取り組んでいます。

コンパクトシティとは、行政の施設、オフィス、商業施設、医療機関、住まいなど、生活に関わる施設が小さな範囲にまとまっている街を表す言葉です。現在、日本の都市の多くは住宅や商業施設が郊外に広がり、上下水道や道路などのインフラ整備による財政負担の増加などの課題が指摘されています。一方、コンパクトシティは、インフラの維持管理や公共サービスを集中的に行えるため、財政支出を抑え、住民の税負担の軽減につながると考えられています。また、生活圏を徒歩や自転車で移動できるようになり、温室効果ガス排出量の抑制、住民の健康増進や介護予防の効果も期待できます。

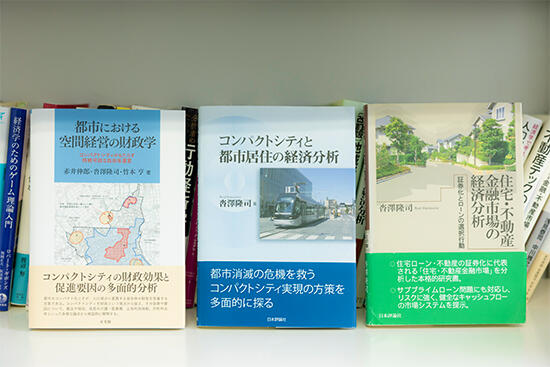

ただ、やはり多くの人は、広い一戸建てに住むことを望んでいます。安く家が建てられる郊外ではなく、街の真ん中に近いところに住んでもらうにはどうすれば良いのか、海外の事例を参考に分析したところ、コンパクトシティのメリットと市街地拡大のデメリットを可視化して街の青写真を描き、それを粘り強く住民に訴える地道な努力が重要であることが見えてきました。こうした研究成果をまとめ、今年はじめに『都市における空間経営の財政学―コンパクトシティがもたらす持続可能な自治体運営』という書籍を大阪大学の赤井 伸郎教授、日本大学の竹本 亨教授との共著で出版しました(写真左)。今後も、研究を通じて、コンパクトシティ化による財政負担軽減や住民の利便性向上の裏付けとなるデータを提供していくことができればと考えています。

何が人を不合理な経済行動に導くのか

さらに、行動経済学の側面から、危険への意識や時間へのせっかちさが資産や負債の選択といった経済行動にどのような影響を与えるかについても、研究を進めています。

人は、損をしている時ほど、リスクを冒してでも損を取り返そうとする心理が働きます。たとえば株で損をしたら、これ以上損失が広がる前に売って“損切り”する方が合理的に思えますが、取り返そうとムキになり、よりリスクの高い金融商品を購入してしまうことがあるのです。こうした人間の傾向を行動経済学では「プロスペクト理論」といい、このプロスペクト理論に関連して、アンケート調査を元に、どんな傾向を持った人がどんな投資をしやすいかといった分析を行っているところです。

昨年来、コメの品薄と販売価格の上昇が続き、「今買わなければもう買えなくなる」と過剰に買い急ぐパニック買いも起こりました。人は時にパニックになって不合理な経済行動を取りますが、その危うさに気付いてもらえるようなメッセージを人々に伝えることも経済学者の大切な役割だと考え、研究成果の発信に努めていきたいと思います。

今後の展望

経済学の知見で予測不能な事象を乗り越える

今、都市の中で、住み方や働き方の多様化が進んでいます。都心に近い場所を好んで住む傾向が強くなる一方、働き方はリモートワークやサテライトオフィスによって都心から離れる動きが見られます。現代の都市を取り巻く変化が、住み方、働き方にどのような影響を及ぼすのかを解明するため、東京大学不動産イノベーション研究センターとの共同プロジェクトによる研究を進めています。

最近、1980年代のような投資目的とみられる不動産売買が広がり、不動産価格の上昇が話題になっています。今の不動産価格高騰は、投資目的の買い占めによるものではないかとの指摘もありますが、果たしてどのくらいの数の人が、どのくらいの量の物件を買っているのかを把握しなければ、正しい対策を取ることはできません。共同プロジェクトによる研究を通して、価格高騰によるパニックを抑止し、効果のある対策に資するデータを提供したいと考えています。

また、行動経済学の知見を踏まえて、予測不能な事態が起きた時でも、人々が合理的に行動し、混乱を最小限に抑える方法を示していきたいと思っています。災害が起きた時、避難が遅れてしまう理由の一つに、「現状のままの状態でいることを望む」という人間の心理傾向があることが知られています。これを「現状維持バイアス」といいますが、実は現状維持バイアスは、行動経済学から生まれた言葉です。予測不能な状況にどう対応するかは、経済学においても非常に大きな課題です。人々の財産、そして何よりも大事な命を守るために、経済学者として知見を生かしたメッセージを発信していく必要があると思っています。

教育

数学の問題を通して「考える機会」をつくる

大学の授業で最も大事なことは、覚えることよりも、自分で疑問を持ち、調べ、考え、自分なりの結論を出すことです。また、漠然と考えるのではなく、自分が経営者や行政の担当者だったらどうするかを具体的にイメージしながら考えることも大切でしょう。そのため、私が担当する授業では、講義中に確認テストを行ったり課題を出したりすることで、考える機会を確保しています。

記憶力が試される問題よりも、自分で解く問題の方が考える力になるため、確認テストや課題ではなるべく数学の問題を出しています。経済の現場はあらゆる場面で“数字”が大事ですから、経済を学ぶ学生には数学を敬遠しないでほしいのですが、講義のリアクションペーパーや学生との面談では「数学が苦手」「課題が難しい」という声を多くいただきます。その声を参考に、講義中に例題を出し、その例題をアレンジすれば解ける問題を出すようにしたところ、回答率が上がりました。そういう意味では、私の方が学生のみなさんにテストされているところもありますね。

人となり

通勤で長く歩いて街を知る

最近、朝5時ごろに起きて、できるだけ長く歩いて出勤するのが好きです。電車は空いているし、すっきりした頭でいろいろと考えを巡らせることができるので、なかなか快適ですね。はじめは健康のためだったのですが、都市経済学者という商売柄、歩きながら「あそこはスポーツクラブになったのか」「あの本屋さん、閉店してしまったな」と街の変化を発見することも大事だなと思うようになりました。通勤ルートの途中にある日比谷、霞が関、表参道などの駅で降りて、街並みを眺めることもありますが、どの街も30年前、40年前とは劇的に変わっていますね。その変化をあらためて確かめたり、歴史的な事件があった場所に立って往時に思いをはせたりするのも、日々の楽しみの一つです。

▲先生が通勤ルートで出合った景色や風景

歴史の本に現代経済を理解するヒント

休日や空いた時間には、経済学以外のジャンルの本を読んで過ごしています。最近では、17~18世紀のオランダが、日本をはじめとするアジアの国々とどのように交流していたかに興味を持ち、関連する本を読んでいました。

経済学全般に言えることですが、今起きている事象を理解する上で、歴史との関連を考えることは非常に重要だと思います。たとえばオランダは、江戸時代、鎖国中の日本と長崎の出島を通して交易していましたが、キリスト教の布教にはこだわらず、日本の文化をできるだけ取り入れたり、海外の事情を幕府に報告する「風説書」を提出したり、幕府にとても“気を遣って”いました。最近のトランプ関税の動向を見ていると、時代を問わず、洋の東西を問わず、いろいろな国の人々とできるだけトラブルを起こさずに交易する難しさを感じますが、日本と持ちつ持たれつで上手に付き合っていたオランダから学べることも大いにありそうです。

読者へのメッセージ

私の研究は、私たちの住むところや働くところはどのように変わっていくのか、あるいは、私たちは経済取引や資産運用を行う上でどのようなことに影響されやすく、どうすれば合理的な判断ができるのかといった身近なことがテーマになっています。これらのテーマで得られた知見は、日々の営みの中で、どのような判断や行動をしていけば生活や仕事がゆとりのある幸せなものになるかを考える上でも役立つものです。研究成果が普段の暮らしの中でみなさんに共感していただけるものになればとてもうれしく思います。

取材日:2025年8月