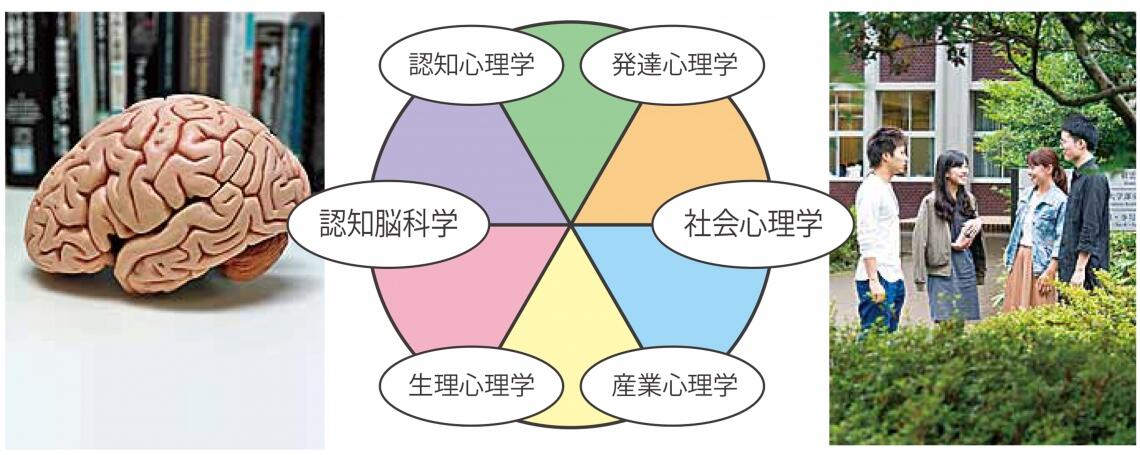

人間学専攻 人間行動学コース[修士課程]

研究科概要

人間の心について社会・環境における適応の視点から学び、総合的な人間理解力を養う

本コースは心理学と生命科学の観点から人間の行動について学ぶことで、総合的な人間理解力を養うことを目的としています。

近年の認知科学のめざましい進歩は、われわれに新しい人間観の構築を求めています。認知神経科学の知見から人間の心身に関する理解を深め、健康や生活の質の向上に貢献することのできる専門家や研究者を育成します。

また、社会が多様化する中で、現代社会ではこれまでにはなかった様々な問題が生まれています。こうした課題を社会心理学的視点から発見し解決することのできる力をもった専門家や研究者を育成します。

人間社会が形成されてゆく過程では、ヒトとヒトの関わり合いが大切です。ヒトの体には、ヒトとヒトとがコミュニケーションをとるための様々な仕組みが備わっています。この仕組みを生命科学の立場から理解し、円滑な社会を形成するための知識を持った専門家や研究者を育成します。

研究科DATA

取得できる学位

修士(人間行動学)

入学定員

30名(人間学専攻全体)

修業年限

2年

所属キャンパス

修了後の進路

人間行動に関する知見を生かした研究・開発・デザイン関係職/社会調査関係/広告・マーケティング関係/医療関係(医薬情報担当者など)/福祉・健康関係/環境デザイン関係(環境計測など)/大学院博士後期課程進学 など

TOPICS

昼夜開講制

社会人の勤務形態を考慮し、働きながらでも無理なく研究を継続できるよう昼夜開講制を導入しています。

一般教育訓練給付制度

2025年度現在、厚生労働大臣指定の一般教育訓練給付制度を利用することができます。次年度以降の扱いについては、入学後にご案内します。

長期履修制度

本専攻では、長期履修制度を利用して、履修年限を4年に延長することができます。

詳細はこちら

カリキュラム

カリキュラムおよび開講科目は下記の「履修要覧」よりご確認ください。

授業紹介

人間学特別講義

人間とは何か、東洋と西洋の思考様式、生命の意味、ヒトの進化と環境適応、遺伝子科学、人間の尊厳など、人間というものについて様々な視点から論じ、今をより人間らしく生きることの意味を理解していきます。

社会心理学特論

現代社会心理学の主要トピックスを取り上げて解説を行います。社会心理学に関する基礎的知識を身に付け、日常場面で起こる社会的現象の理解と応用ができるようになることを目指します。

認知神経科学特論

人間の心のメカニズムやその健康について、生物学的な視点から理解することを目指します。心を脳の働きとしてとらえ、心が脳によっていかに生み出されているのか、心の健康をどのように守ることができるのかを学びます。

認知心理学特論演習

人間の認知プロセスについて、社会的認知、進化的適応をはじめとした多面的な観点から考察すると同時に、認知心理学の研究方法について学びます。

教員紹介

2026年度担当予定教員一覧(担当科目等は変更になる可能性があります)。

※職位、担当科目は2025年度時点の情報です。● : エントリーシートの「希望指導教員」欄に記入可能な教員

※担当教員等は大学院修了までに変更となる場合があります。※研究指導が可能な教員とその専門分野、および希望する研究内容についても相違がないことを確認した上で、出願を行ってください。教員情報の詳細につきましては武蔵野大学 研究者情報をご覧ください。

| 名前 | 職位 | 担当科目 | 研究領域 | |

|---|---|---|---|---|

| 泉 明宏 イズミ アキヒロ |

教授 | ● | □認知心理学特論演習 □認知神経科学特論 □認知神経科学特論演習 □人間科学演習 □修士論文演習 |

認知科学、認知神経科学 |

| 五島 直樹 ゴシマ ナオキ |

教授 | □人間学特別講義 | ケミカルバイオロジー、免疫学、 機能生物化学、分子生物学 | |

| 小西 達也 コニシ タツヤ |

教授 | □ターミナルケア特論 | スピリチュアリティとケア、臨床倫理 | |

| 辻 惠介 ツジ ケイスケ |

教授 | □社会病理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開) | 司法精神医学、精神病理学 | |

| 相松 慎也 アイマツ シンヤ |

准教授 | □人間学特別講義 | 哲学、倫理学、デイヴィッド・ヒューム | |

| 出野 美那子 デノ ミナコ |

准教授 | □発達心理学特論1 | 臨床心理学、発達精神病理学、子どもと家族の発達と適応 | |

| 金子 周平 カネコ シュウヘイ |

講師 | □産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | ||

| 福沢 愛 フクザワ アイ |

講師 | ● | □認知心理学特論演習 □社会心理学特論 □社会心理学特論演習 □人間科学演習 □修士論文演習 |

高齢者、well-being、比較文化研究 |

| 戸松 義晴 トマツ ヨシハル |

客員教授 | □ターミナルケア特論 | ||

| 岩切 一幸 イワキリ カズユキ |

非常勤講師 | □生理心理学研究法 | 社会医学、人類学 | |

| 打本 弘祐 ウチモト コウユウ |

非常勤講師 | □ターミナルケア特論 | ||

| 坂田 昌嗣 サカタ マサツグ |

非常勤講師 | □心理統計法特論 | ||

| 塚本 利朗 ツカモト トシロウ |

非常勤講師 | □ターミナルケア特論 | ||

| 野田 昇太 ノダ ショウタ |

非常勤講師 | □心理学研究法特論 □認知心理学特論 |

認知行動療法、マインドフルネス、不安症 | |

| 吉池 卓也 ヨシイケ タクヤ |

非常勤講師 | □臨床薬理学特論 |