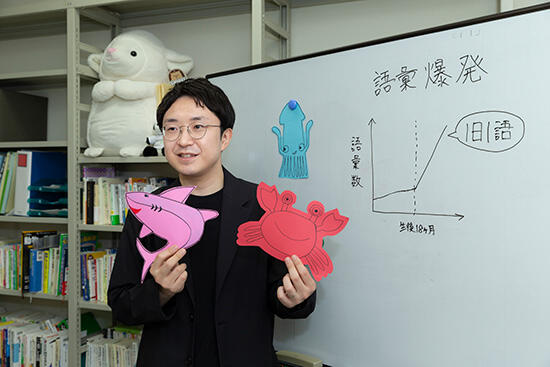

第13回 発達科学・発達心理学 教育学部 幼児教育学科 今福 理博 准教授

未来を担う子どもたちのため、真理を探求し続ける

教育学部 幼児教育学科 准教授

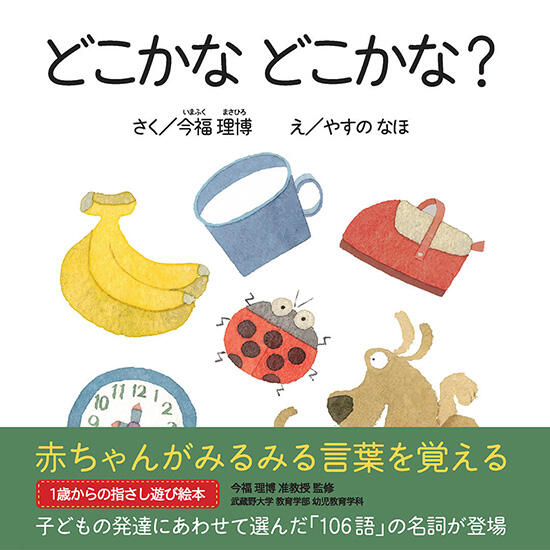

慶應義塾大学文学部人文社会学科心理学専攻卒業。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程を経て、同大学大学院教育学研究科特定助教、日本学術振興会特別研究員(PD)。博士(教育学)。2018年4月より武蔵野大学教育学部講師。2021年4月より准教授。専門は発達科学、発達心理学、教育心理学。『赤ちゃんの心はどのように育つのか:社会性とことばの発達を科学する』(ミネルヴァ書房)、絵本『どこかな どこかな?』(エンブックス)などの一般向けの著書もある。

成長を見守る喜びを味わえる子育てですが、そのプロセスにおける悩みはいつの時代も尽きません。発達科学・発達心理学の研究者として、赤ちゃんが言葉を獲得したり、コミュニケーション能力を身につけていく〝発達〟を科学的、学際的アプローチによって明らかにしてきた今福理博准教授。その研究への取り組みと学生たちへの思いについてうかがいました。

研究の背景

教育者になるか? 心の研究者になるか?

―赤ちゃんと身近に接した大学時代―

東京の郊外の、身近に自然がある環境でのびのびと育ちました。小学校のクラブ活動は合唱団とソフトボール、そして釣り部でした。今振り返ると、魚やザリガニを釣ったり、生き物の生態を観察した経験が現在の専門分野である発達科学や発達心理学への興味につながったのかもしれません。中学・高校時代はテニス部に所属し、一浪して慶應義塾大学文学部に入学しました。 大学入学時には教育や心理学への漠然とした興味を抱いており、教職課程も履修していました。しかし次第に「子どもの心そのものについてもっと知りたい」と考えるようになり、2年生で実験心理学分野である「発達心理学」の研究室を選びました。子どもを教育するということをエビデンス(科学的根拠)に基づいて考えてみたいと思ったからです。

研究室では一般の赤ちゃんと親御さんの協力者を募って行われる「赤ちゃん研究」を行っていました。そこで初めて「赤ちゃん」という存在と身近に接し、研究の合間に抱っこしたり、遊んだりという経験ができました。

実際の赤ちゃんを見ていると様々な疑問を持つことになります。たとえば「どうやって言葉を覚えていくのだろう?」、あるいは「赤ちゃんの中で〝自分〟という認識(自己意識)が芽生えるのはいつ頃なのだろう?」。そんな赤ちゃんの不思議を解明するため、卒業論文では「乳児における自己の名前に対する脳反応」というテーマに取り組みました。研究では生後6か月の赤ちゃんを対象に、自分の名前を呼ばれている時の脳活動を計測。すると赤ちゃんは自分の母親から名前を呼ばれた時に「自分」の認識に関わる前頭葉の部分がもっとも活発に働くことがわかりました。そういうことがわかってくるとますます赤ちゃんの心への関心が高まり、大学院でさらに研究を進めたいと思うようになりました。調べてみると、京都大学大学院で私がやりたかった赤ちゃんの心の研究に取り組む研究室がありましたので、早速訪問して自分の気持ちを伝え、試験にもパスして研究室の一員となることができました。

―もっと子どもの心を知りたくて京都へ―

京都で過ごした6年間は、指導教員や研究仲間に恵まれ、また京都という歴史を感じる街並みで過ごすことができ、楽しく充実した日々でした。大学院ではより学際的なアプローチを行う「発達科学」という学問と出会い、医学、神経科学、工学、保育学など多様な領域にわたる専門家の先生方との共同研究の機会を得ることができました。京都大学大学院教育研究科修了後は、特定助教として文科省の新学術領域研究に携わり、早産児の社会性、言語の発達研究という現在の私につながる研究活動に従事しました。その後、東京大学の特別研究員を経て、2018年度より武蔵野大学で保育や幼児教育を志す学生と共に学んでいます。

「子どもの心」を知りたいという出発点から現在に至る自分の研究者生活を振り返ったとき、ふと「遠回りの道を選んでしまったのかも」と思うこともありました。しかし今では子どもの心を深く理解するために発達科学や発達心理学は重要な学問であると考えています。心の発達が〝いつ〟〝どのように〟〝なぜ〟起きるのかを科学的に解明していくことで、人や心を多面的に理解することができるようになるからです。

研究について

心の発達を解明し、『エビデンス』を構築・活用する

―赤ちゃんはいつ、どのようにして言葉を獲得するのか?―

発達科学の研究が進むにつれて、赤ちゃんや子どもの心の発達について多くのことがわかってきました。たとえば「赤ちゃんの言語獲得」。実は生まれた直後(もしかしたら生まれる前?)から言語の発達は始まっています。そして声の好み、母音・子音、語彙の獲得が発達段階に伴って連続的に起こります。生後1年間、赤ちゃんは意味のある言葉を話さないこともあるかもしれませんが、目や耳から周囲の大人が発する言葉を聞いています。親や周りの大人が赤ちゃんの目を見ながら、ゆっくりと抑揚を付けて話しかけてあげると赤ちゃんは自然と言葉を学んでいくのです。言語の獲得には個人差がありますが、現在では遺伝よりもそうした周囲の環境の影響が大きいと考えられています。

私のこれまでの研究では、赤ちゃんは親などの発話者の口の動き(視覚情報)と音声(聴覚情報)を結びつけ、音声を真似ることで言語を獲得していくことが明らかになっています。さらに赤ちゃんが音声を真似するには、発話者の口の動きを見たり、発話者が赤ちゃんの目を見ていることが重要であることもわかってきました。つまり赤ちゃんが親を含む他者とのコミュニケーションの中で言語を獲得しているということです。他者とのコミュニケーションのために欠かせない能力を心理学では社会的認知と呼んでいます。この社会的認知は「お腹が空いた」、「心臓がドキドキする」など身体感覚(内受容感覚)の影響を受けるという仮説があり、その関係についても現在研究を進めているところです。

―赤ちゃんの発達を理解して、支える―

京都にいた頃から、「発達を理解して、支える」ための研究にも取り組んできました。「ことばの発達」や「社会性の育ち」には個人差があり、そのペースはお子さんによってさまざまです。また、生まれた時の状況などによって、発達の過程に特別なサポートが必要になる場合もあります。たとえば、在胎37週未満で生まれた早産のお子さんや、出生時の体重が2,500gに満たなかった低出生体重のお子さんです。最近、欧米で行われた大規模な調査では、早産児や低出生体重児は、就学期までに自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などの診断を受ける割合が、在胎37~42週で生まれたお子さんに比べてやや高いことが示されています。しかし、多様な背景をもつお子さんが、〝いつ〟〝どのように〟〝なぜ〟発達するのかについては、まだ十分にわかっていません。

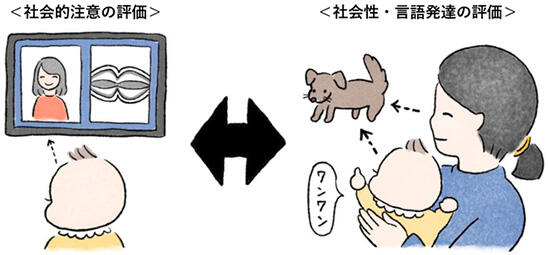

私は大学院時代、恩師の研究グループに参加し、京都大学医学部附属病院小児科との共同研究に取り組みました。この研究では、乳児期に見られる他者への関心(社会的注意)の個人差が、ことばの発達のペースや社会性の育ちと関連する可能性があることが示されました。今後も、子ども一人一人の発達の仕組みをさらに詳しく明らかにし、エビデンス(科学的根拠)に基づいた発達の評価や支援のあり方を探る研究を続けていきたいと思います。お子さんが健やかに成長し、親御さんも安心して歩んでいけるよう、長期的な視点で支えていきたいと考えています。

今後の展望

研究成果で子育ての悩みに応えていく

いつの時代も、そして誰しも子育ての悩みは尽きないものですが、このように科学的に解明された発達のプロセスを知り、赤ちゃんや子どもの行動の意味がわかってくると、親や保育者は確信を持って子どもと接することができるようになるでしょう。複雑な人の心を学際的なアプローチで解き明かすことで、子どもも、大人も幸せにする……。これからもそんな研究を目指すとともに、講演やインターネットなどで積極的に研究成果のお話をしていきたいと思っています。

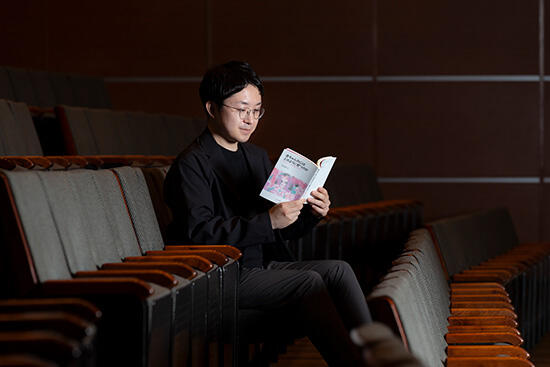

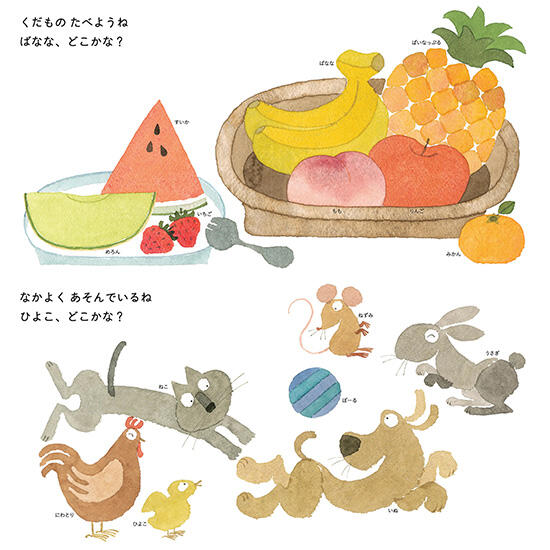

一般向けの書籍として、子育てや保育の現場など、研究成果を多くの方々に伝えていくために『赤ちゃんの心はどのように育つのか:社会性とことばの発達を科学する』(ミネルヴァ書房)を出版しました。最近では1歳から親子で楽しく106の名詞を覚える指さし遊び絵本『どこかな どこかな?』(エンブックス)も制作しました。多くの親や保育者に活用していただけたらと思います。

日本では小中高の学校教育と比べると、保育者の待遇などを見ても乳幼児教育の重要性がまだ十分に理解されているとは言えません。欧米では就学前教育や乳幼児の認知発達に関する研究が盛んに行われており、乳幼児期の教育のあり方に関心が集まっています。私も子どもの心の発達をテーマとする研究者の一人として、研究活動を通してわが国の教育政策や乳幼児教育の価値に関する社会の認識を変えていく働きができればと考えています。

教育

「夢」を大切に、走りながら考える

これからの乳幼児期の教育・保育と小学校以降の教育を担う、学生たちの教育も重要な責務です。担当する「発達心理学」や「教育心理学」の授業では、映像やイメージ、経験談などを交えてできるだけ私たちの日常生活に即して理解できるように工夫しています。またグループワークを通して多様な考え方に触れ、自身の思考を深める学生同士のディスカッションも重視しています。もうひとつ私の授業の特色の一つは「たくさん読んで、たくさん書く」。専門書や論文などをしっかり読んで、その内容を読む人を意識してわかりやすくまとめる機会を設けています。「伝える力」は、あらゆる分野で求められるものだからです。

保育者や教員になると、親御さんから子どもの発達や子育てなどについて相談をされることがあるでしょう。そんなとき、親御さんの立場にたって知識や経験を伝えることができれば、それまで抱えていた子育ての不安や迷いを解消することができるかもしれません。私のゼミでは現在、学生たちが親御さんの子育てで知りたいことや悩みなどを発達心理学の立場から考察し、アドバイスをするというプロジェクトを進めており、近い将来にその成果を1冊の本にまとめる予定です。

大学の授業での学びは、一人一人が将来の「夢」に向けて考えるための出発点です。学生の皆さんには、授業を通して自分自身の問いを立て、考え、実践や研究につなげてそれぞれの具体的な問いを深めていってほしいと思います。そのためには一歩踏み出して、様々な体験をしてみること、百聞は一見に如かずといいますが「とにかくやってみること」が大切です。また、具体的な相談事がなくても、ぜひ研究室を訪ね、教員と対話してみることをおすすめします。きっと見える世界が広がりますし、教員も学生から学ぶことは多々あります。実践・研究してみたい時にも教員に相談してみてください。手足を動かし、走りながら考えてみましょう。

人となり

―まる子のゆるゆるした日常に癒やされる―

日常の気分転換は、コーヒーを飲んだり、古道具を眺めたり、猫と戯れたり、自然に触れたり、音楽を聴くこと。頭を働かすためには身体を動かすことも大切です。学生時代はテニスをしていましたが、現在はもっぱらジムに通っています。プロ野球を観戦するのも好きです。子どもの頃に赤のチームカラーに惹かれて広島カープファンになって以来、年に数回球場にも足を運び、ずっと応援してきました。 それから心の癒やしは「ちびまる子ちゃん」や「コジコジ」の作品世界。まる子やコジコジのゆるゆるした日常感覚が共感できるんです。わがままを受け止めてくれる人たちに囲まれながら、自分らしくいられることの大切さを教えてくれます。私の研究室に来たら、きっとまる子やコジコジ好きの〝痕跡〟をいくつか発見できると思いますよ。

―読者へのメッセージ―

これから子育てや保育に関わる人は、最先端の専門的知識が必要です。なぜ最先端かというと、こうしている今も世界中でたくさんの研究・発見がなされており、それに伴って現在「常識」とされていることが、新たな「常識」に置き換わる可能性があるからです。だから、本を読んだり、研修に参加するなどして、常に学び続けることが大切です。

子どもの発達を理解することは、子ども一人一人が見ている世界を知ることにつながります。それは、子育ての不安や悩みを和らげるだけでなく、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や固定観念に気づき、それを解消する手助けにもなるでしょう。発達科学・発達心理学は、多様な価値観を持つ人々を理解し、受け入れるための知恵を私たちに与えてくれます。この学びを通じて、多様性を尊重し合える社会を築いていくことができるはずです。武蔵野大学の学生の皆さんは、真面目で前向きな姿勢を持ち、未来を担う力を秘めています。様々な学問を学びながら、子どもたちの未来をより良いものにするために、ともに探究を続けていきましょう。

取材日:2021年5月