第54回 都市環境工学 工学部 サステナビリティ学科 三坂 育正 教授

暑さに適応したまちづくりで地域活性化を

工学部 サステナビリティ学科 教授

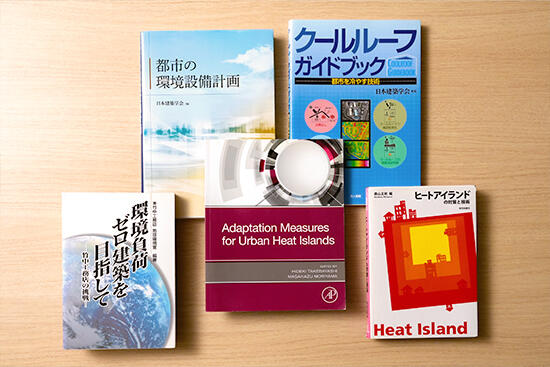

1989年筑波大学第一学群自然学類卒業。1991年同大学大学院修士課程環境科学研究科環境科学専攻修了。竹中工務店技術研究所に研究員として勤務し、ヒートアイランド対策等の研究に従事。在職中に九州大学大学院博士課程総合理工学研究科環境エネルギー工学専攻を修了し、博士(工学)取得。2012年日本工業大学建築学部建築学科教授を経て、2023年4月より現職。日本ヒートアイランド学会会長。専門は都市・建築環境工学、ヒートアイランド、環境気象学。

ここ数年、猛暑が続いている日本。熱中症の発症者が増加する中で、熱中症を警戒して外出を控えるなど、暑さによって私たちの行動にさまざまな制約も生じています。一方で、暑さによる制約は、人々の多様な活動機会を奪い、社会経済活動に影響を及ぼす可能性も指摘されています。そうした課題を解決するため、都市環境工学を専門とする三坂 育正教授は、熱中症リスクが低く、快適に過ごせる空間をまちなかにつくり、それを地域振興にも結びつける「暑さに強いまちづくり」を目指した研究に力を注いでいます。

研究の背景

熱中症予防気温上昇が続く日本の夏

日本では近年、気候変動やヒートアイランド現象の影響により、夏の暑さが厳しさを増しています。2024年6~8月の平均気温は、1898年の統計開始以降、23年と並んで最も高くなり、2024年の猛暑日は全国各地で過去最多を更新しました。熱中症による救急搬送者は年間9万人超に上り、熱中症予防のために人々が外出を控えるようになるなど、日常生活にも大きな影響を及ぼしています。私はこれまで、都市の環境に注目し、特に郊外に比べて都市中心部の気温が高くなる「ヒートアイランド現象」を緩和するための研究に力を入れてきましたが、気温上昇に伴う影響が顕在化した現状を踏まえ、今後は、人々が熱中症を防ぎながら社会の活力を維持できる、暑さに強いまちづくりが必要ではないかと考えるようになりました。そのため、現在は「暑熱環境に適応したまちづくり」を提案し、その実現に向けた研究に注力しています。

研究について

「暑熱環境に適応したまちづくり」を目指して

-実測調査でデータに基づき提案-

猛暑と呼ばれる暑さの影響で、近年私たちの生活はさまざまな制約を受けるようになりました。夏は甲子園をはじめとするスポーツの大会、子ども向けのイベント、夏祭り、音楽フェスなど、数多くの屋外イベントが開催される時期ですが、熱中症予防を理由に、中止や時期の変更を余儀なくされるケースも目立ちます。環境省の調査によると、過去5年間に全国の主要都市では、暑さ指数が「原則運動中止」とされる31℃以上の日数は平均25日を超えており、屋外での活動の制限は、仕事、教育、買い物、散歩に至るまで、日常生活のさまざまな場面で生じているのが実情です。

ただ、こうした熱中症リスクの回避は、行き過ぎると社会活動、経済活動の機会を奪い、社会の停滞を招く可能性があります。2020年に始まったコロナ禍では、感染防止と社会経済活動の両立の難しさが浮き彫りになりましたが、熱中症対策でも同じことが言えるかもしれません。熱中症リスクを低減させながら、暑さによる機会損失も抑える方法として、私が提案しているのが、熱中症リスクをできるだけ低減し、快適に活動できる空間をまちなかに確保する「暑熱環境に適応したまちづくり」の取り組みです。

この取り組みを進めるため、単なる気温や湿度などの環境改善にとどまらず、熱中症リスクを低減する生理的効果、快適感などの心理的効果、そして暑さ対策を実施した場所に人が集まるようなにぎわいづくりの効果などについて、実測調査でデータを集め、暑さ対策の取り組みによる効果の定量化を進めています。

-暑さ対策でまちににぎわいを生む-

屋外の暑さ対策には、連続した日陰を作り日差しを遮ること、緑や水などで地面や建物の表面温度を下げることなどが効果的であることがわかってきました。暑さに強いまちづくりにおいても、まずは日差しを受けずに歩けるような連続した日陰をつくることが最初の一歩になります。ただ、そうした空間を新しくつくろうとすると、場所や費用などがネックになり、なかなか進みません。そこで、元々地域にある日陰の空間に注目し、その活用を促すことに向けた研究にも取り組んでいます。

私が注目している地域資源の一つに、豪雪地に見られる「雁木(がんぎ)」があります。雁木とは、家の一部やひさしを道路側に突き出して、雪を避けて歩くための通路としているもので、新潟県上越市の「雁木通り」が有名です。この雁木は、冬に雪を避ける目的で設けられたものですが、夏になれば、日差しを遮る理想的な日陰空間にもなります。これまで、上越市で調査を行い、雁木は日陰が連続することで、歩行者の熱中症リスクを抑制する効果を確認してきました。こうした空間が暑さ対策に有効だという視点が人々に広がると、そこに暑さを避けて人が集まることでにぎわいが生まれ、保存の取り組みや観光資源化に繋がっていくことも期待できます。

雁木のような古くからあるものだけでなく、藤棚が連続する通りやアーケード商店街、鉄道の高架下なども、有効な日陰空間として活用できるのでは?と考えて、同様に調査を行い、暑さ対策としての有効性を確認してきました。今、全国各地で商店街が衰退していると言われていますが、暑さ対策という視点でアーケードを捉え直すと、地域の活性化につなげることができるかもしれません。さらに、熱中症を予防しながら高齢者が安全に買い物や交流ができる場所をつくるという意味では、高齢化社会が進む中で、フレイル予防、孤立や孤独対策にも役立つ可能性があります。研究では、さまざまな地域に特徴的な空間を取り上げ、暑さ対策として有効であることを示すことで、地域資源の活用と暑さ対策を両輪で進めていくための調査にも取り組んでいるところです。

今後の展望

暑さ対策を「個人」から「まち」へ

暑熱環境に適応したまちづくりは、単に熱中症対策をすることにとどまらない、地域活性化につながるまちづくりであるべきだと考えます。昨今の熱中症対策は、エアコンを使う、水分補給、外出を自粛する、日傘を差すといった「個人でできる取り組み」が多くを占めています。しかしこれからは、暑さ対策を「個人がするもの」から一歩進んで、地域に活力をもたらす大きな可能性を持つ取り組みとして位置付ける、新たな視点が必要だと思っています。気温上昇と少子高齢化が同時に進む今、そうした視点を広げていくことが、持続可能な社会づくりにも繋がっていくと期待しています。

今後は、暑さ対策による環境改善効果や生理的・心理的効果などの実測調査に加え、熱中症対策を行ったことによる機会損失についても定量化することを検討しています。研究データを根拠として示すことで、熱中症予防対策を個人の取り組みから一歩先の「暑さに強いまちづくり」へ進めることの理解を広げ、暑熱適応のまちづくりを促進していきたいと考えています。

教育

企業経験を生かしてオリジナルな授業を実践

授業を行う上で意識しているのは、「自分にしかできない授業をする」ということです。私は大学教員になる前は企業の研究所に勤務し、ヒートアイランド対策のみならず、ドーム球場や大学・事務所建築などの省エネルギー化に関する業務を担当してきました。また、現在では環境省や自治体の委員を務める機会も多く、学会や企業を巻き込んだ研究会(涼まち研:暑熱適応のまちづくり研究会)でも活動しています。授業では自分が携わった案件の実践プロセスや研究・施策の最新動向、企業の取組み事例を盛り込むなど、これまでの経験を活かして内容を組み立て、できるだけオリジナリティの高い講義を行うよう心掛けています。

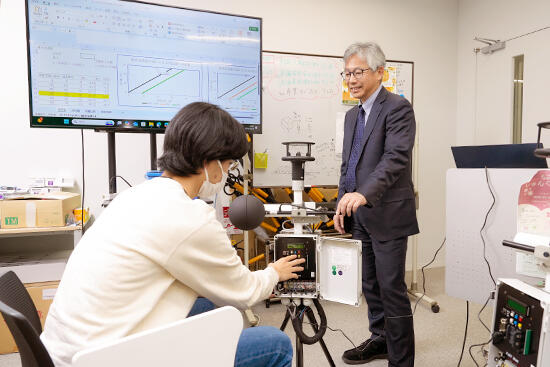

また、研究や演習においても、温湿度計や風速計、黒球温度計といった環境を計測できる機器を使った実測に力を入れています。夏季は、実際に気温や湿度、放射熱などを計測して暑さ指数を計算し、日向と日陰での暑さ指数の比較なども実施しています。暑さ指数は天気予報でも取り上げられるようになりましたが、実習を通して数値と自分の感覚を結びつけることで、気象や環境分野において、データで確認することの重要性への理解を深めることに繋がっているようです。また、実測調査は基本的にチームで進めるため、実習を通してチームマネジメントの能力を付け、社会で役立ててほしいと期待しています。

実測に力を入れているのは、私自身がデータを取ることが好き、という理由もありますね。学生時代から外に出てデータを取る経験を数多くしてきたこともあり、気象条件が整った日は「データを取らないともったいない!」という気分になってしまうんです。今でも、私が率先して動いて手本を見せることで、データを取ることへの貪欲さみたいなものも見て学んでほしいなと思っています。

人となり

40年続けているバレーボール

コロナ禍以降はあまりできていないのですが、中学時代から最近までずっとバレーボールをプレーしてきました。大学までは学校の部活や同好会で、社会人になってからは会社のバレー部や地域のクラブチームなどで、約40年間続けています。

バレーボールの面白さは、やはり「工夫すれば通用する」ところでしょうか。私の身長が160センチ台、一見バレーボールには不利な体格に見えるのですが、バレーボールという競技の特性やルールを理解し、役割分担や技を磨くことで、背が低くても活躍できる場があります。様々な工夫をすることでハンデを克服できるので、やっていて楽しかったですし、バレーボールから学んだことも多いですね。プレーそのものの楽しさはもちろん、バレーを通して仲間ができ、縁が広がっていくのも楽しいし、面白い。今まで出た試合の勝敗を見れば、きっと負けた試合の方が多いと思いますが、やっぱり楽しかったから続けてこられたんだと思います。

“お天気お兄さん”志望からの転身

高校時代は天気や気象に興味があり、将来は天気を解説する仕事として「お天気お兄さん」になりたいと思っていました。そのために気象・気候学が学べる大学を選んで進学したのですが、気象学の専門の講義の中で都市気候学の授業を受け、都市ができることで気候が変わる現象があると知りました。天気なんて、人がコントロールできない“神の領域”のように思っていたので、「人が造った都市で気候が変わるなんて!」とすごく興味を引かれました。そこからさらに、人が気候を変えられるのなら、逆に、変わった気候を元に戻すこともできるんじゃないか、と考えるようになり、専門分野を都市気候の代表的な現象であるヒートアイランド現象として、その対策のために建築や都市に関わる分野に研究をシフトして、建築会社に進むことにしたんです。

お天気お兄さんを目指して気象学を学ぶために大学に入り、そこで都市気候学に出合い、「これだ!」と直感して人生が変わった、という話は、私の授業の鉄板ネタです。サステナビリティ学科は学びの幅が広いことが特徴になっており、どの授業のどの話題に自分の興味が隠れているか分からないですよね。だから学生には、自分の大学での経験をもとに言うんですよ、「今日のこの授業で人生が変わるかもしれないよ。だからぼんやり聞いていたらもったいないよね」って。

読者へのメッセージ

気候変動やヒートアイランド現象による気温上昇が続く中、熱中症から身を守りながら快適に生活していくため、環境や体に関する正しい知識と情報収集する能力を持つことが必要な時代が来ています。暑さに限らず、どんなリスクに対しても、学ぶことが身を守ります。ぜひ正しい知識と情報を得ることを心掛けていただきたいと思います。それに加えて、暑さに負けないまちの在り方、社会の在り方も考えていただけるとうれしいですね。

取材日:2024年12月